茅山道士李玄靖的雙碑傳奇

摘要:李玄靖(683—769),字含光,本姓弘,因避高宗太子李弘諱,故改為李姓。

| □ 楊 瑩 |

| ||

| ||

李玄靖(683—769),字含光,本姓弘,因避高宗太子李弘諱,故改為李姓。他是茅山上清派陶弘景五代傳人,頗獲玄宗嘉許,是當時朝野上下信徒最多的著名道士。李玄靖本人精通書法,顏真卿在《李玄靖碑》中說他“頗工篆籀,而隸書尤妙”。在唐朝,佛道中人均極精書法,此為抄寫經卷和游藝之需要,所以佛道二系書法蔚為大觀,并與俗世書家多有往來。令人惋惜的是,李玄靖雖名高千載,卻無一紙片石留世,然而顏真卿、張從申所書的雙碑成就了福地茅山千古傳奇;今天我們依然能從柳識的文章中去一窺李玄靖的風采。

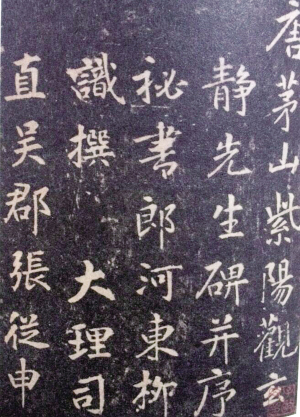

張從申,唐吳郡(江蘇蘇州)人,擢進士第,官至大理寺司直,人稱“張司直”。書學二王,凡其書碑,李陽冰多為題額,書名益高。張從申的傳世書跡《李玄靖碑》又稱為《玄靖先生李含光碑》,全稱《唐茅山紫陽觀玄靜先生碑》。唐代宗大歷七年(772)八月十四日刻,由柳識撰,張從申書,李陽冰篆額。碑石原在茅山道院的玉晨觀,明世宗嘉靖三年(1524)毀于火。上海圖書館藏本為宋拓本,鈐“希世之珍”“定甫審定”“曰藻”“秉衡私印”“元淳之印”“子孫世守”“平原叔子穀夫珍玩”印。此本共二十六開半,冊高38.7厘米,寬24.8厘米。碑文十六開半,帖芯高27厘米,寬15.6厘米。此碑記載了唐朝茅山紫陽觀道士李含光一生行實。此碑因張從申書碑、李陽冰篆額、柳識撰文而被稱為“三絕碑”。

為了區別于張從申書寫的《茅山玄靖先生碑》,顏真卿所書的李玄靜碑全稱《有唐茅山玄靖先生廣陵李君碑銘》,又稱《顏書茅山玄靖先生碑》。顏真卿(709~785),字清臣,祖籍瑯琊臨沂(今山東臨沂)。開元進士,遷殿中侍御史,為楊國忠所惡,出為平原太守,故世稱顏平原,又世稱顏魯公。顏真卿為瑯琊氏后裔,家學淵博,工于尺牘。五世祖顏師古是北齊著名學者,著有《顏氏家訓》。顏真卿年少時家貧缺紙筆,用筆蘸黃土水在墻上練字。初學褚遂良,后師從張旭得筆法,又汲取初唐四家特點,兼收篆隸和北魏筆意,完成了雄健、寬博的顏體楷書的創作,樹立了唐代的楷書典范。他的書體被稱為“顏體”。

顏真卿撰于大歷十一年,至大歷十二年楷書銘石,時69歲。顏真卿乾元二年(759年)升州刺史任上與李玄靖結交,相知幾近十年,且其親屬殷淑、韋渠牟并為玄靖門人,在升州時,顏真卿與其二人“嘗接采真之游,緒聞含一之德”。所以極稱其德行,謂之“天下道學之宗”。此碑為顏書代表作之一。

此碑建立在句容茅山玉晨觀,宋紹興七年(1137年)五月十四日被大風折斷,后由沈作舟重樹。明嘉靖三年(1524年)又遭雷火,毀為碎塊。經清乾隆、咸豐年間多人收訪,又經戰亂,至同治時,殘石僅存600多字。

現存最佳拓本為宋拓本,有張廷濟、張鳳彝、吳云、何紹荃、吳讓之、莫友之等藏跋。據張彥生《善本碑帖錄》說,是宋大風折碑后拓本,存1626字,只缺百余字。明拓本從“廣陵”等字起,共1441字,“上柱國”下“魯郡開國公”之“魯”字下半尚完好,“郡”字完好,“公”字右角缺失。又,末行“大歷十二”諸字下較近拓本多“夏五月建”及“渤海吳崇休鐫”等字。