丹徒楊氏與“四知堂”溯源

摘要:楊姓是全國大姓之一,在全國排名前十的大姓中,楊氏列第六位。

| |

| |

| |

文/姚蘭??殷耀祖

楊姓是全國大姓之一,在全國排名前十的大姓中,楊氏列第六位。

鎮江市有楊姓人口5.8萬余人,列全市第十位,可見楊姓分布極廣。丹徒區長山南麓大西灣村村民楊華林,藏有《潤南西灣村楊氏宗譜》(四知堂)一部。該譜編修于1928年,為四卷5冊木刻本。在卷一中除載歷修譜序、凡例、家訓、先賢傳記贊言外,更有關西世紀始祖楊震的生平事跡內容和“四知堂記”,閱后頗有感受,很有傳統和現實的教育意義。

西灣村楊氏源流

譜載該村楊氏始祖楊億(974~1020),字大年,系“(東)漢太尉震公三子奉公之后也”,曾任北宋秘書監察御史、翰林學士,后“棄官不仕,游于長山,見其山川秀麗,景物鮮妍,有千萬載不拔之兆,不忍去隨家焉,是為西灣村楊氏之祖也”。至今已有上千年歷史。

譜內亦載有春秋、秦、漢、兩晉、隋、唐時期上世先祖簡要生平,雖時斷時續,未明確相互世系關系,但可見其大體脈流,得姓在西周初期,亦是古老的姓氏之一,已有3000年歷史。西灣村楊氏自始祖楊億起,則世系清晰,班班可考。卷二至四為該族世系圖表,千年來子孫繁衍,除分遷外地外,村內有楊姓50余戶200多人,至1928年已傳至第25世。2003年,族人為念祖思宗,集資在村內建有宗祠三間平房,成為族人祭祀先祖、議論族事之場所。

遠祖楊震其人

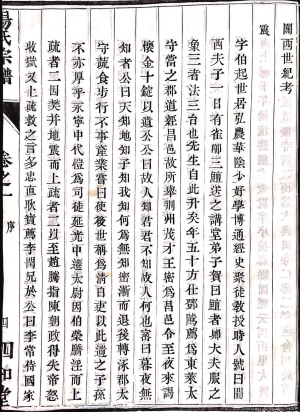

楊震(?~124),字伯起,東漢弘農郡華陰人(今陜西華陰東南),少年好學,博通經史,開設講堂,聚徒教授,“學者如市不遠千里而來”,時人稱為“關西夫子”。東漢安帝時(107~122),大將軍鄧騭選用賢士,舉薦楊震為茂才,“年五十方仕”,歷任荊州刺史、東萊太守、涿郡太守、司徒、太尉等職。時安帝乳母王圣、中常待樊豐、大將軍耿寶等人,貪侈驕橫,排斥異己。先對舉薦楊震的鄧騭逼令自殺,楊震多次上疏切諫,被樊豐等詐詔楊震對朝廷不滿,并“命遣使者策收印綬”,被誣罷官,“遣歸故郡”。“至城西夕陽亭”時,楊震對他的家人和學生憤而慷慨陳詞,“對死我毫無顧念,奸臣狡猾未能管束,被寵幸的女人(指乳母王圣)干預國政未能禁止,有何面目復見日月”,隨即“飲鴆而死”(服一種毒酒自殺)。楊震自盡前還遺言“以雜木為棺,布單被蓋尸,勿歸冢次,勿設祭祠”。126年安帝死后,順帝即位,誅死樊豐、耿寶兩人。朝廷還以楊震秉公忠直,下詔“以禮改葬于華陰潼亭”。

楊氏“四知堂”由來

楊氏“四知堂”是楊氏后人為敬仰楊震所立。楊震在荊州任刺史時,曾舉薦當地人王密為茂才,并任昌邑縣令。后楊震調任東萊太守時,昌邑縣是歸東萊郡所轄治。有一次楊震道經昌邑,王密“至夜來謁,懷金十錠”送給楊震,楊震不受并生氣地說:“故人知君,而君不知故人何也?”意即過去我考察了解你,并且推薦你,可是你并不了解我的為人。王密說:“夜暮無知者”,楊震又說:“天知、地知、你知、我知,何為無知”,“密慚而退”。王密感到非常慚愧,攜金而去。楊震拒賄的故事成為千古佳話,他的義正詞嚴,彰顯出他的人格魅力和道德修養。楊氏后人為敬仰他,便立宗族堂號為“四知堂”。

楊震一生廉潔清儉,不置家產,任官后亦“蔬食步行,不事產業”。他認為“治家以正、居官以清”是留給后人最豐厚的產業。“使后世稱為清白吏,以此遺之子孫,不亦厚乎”。古諺“積善之家,必有余慶”,楊震子孫連續四代為太尉,先人遺澤,立教后人。因德業相繼,成為東漢時期著名的世家大族,都尊奉其為“關西世紀楊氏始祖”。