蘇醫河,被淡忘的一條河

摘要:蘇醫河,上世紀60年代被填埋,大約是六十歲以上的老鎮江才對這條河有清晰的印象。

文/戴蓉

蘇醫河,上世紀60年代被填埋,大約是六十歲以上的老鎮江才對這條河有清晰的印象。

文史愛好者張鵬,收集了很多有關鎮江地域文化的資料,但是關于蘇醫河的了解卻很少,“你不說,我還真忘記了這條河,雖然家住在附近,但是這條河因為填埋得早,我是一點印象都沒有。”

七十多歲的竇啟榮先生記得,小時候,他經常到城墻上去放風箏,他父親就會囑咐他“好好玩”,“不要摔到蘇醫河里。”

“蘇醫河大約寬20米,深兩米,從解放路向東,沿著現在的烈士路位置,一直到鐵甕城。蘇醫河應該算是在當時的城外,周邊種的都是莊稼,靠著江蘇醫學院的那邊,種了一些菜田。蘇醫河另一邊則是城墻。”

在竇啟榮的記憶中,隨著時間的推移,蘇醫河的景色是在不斷變化著的。“蘇醫河應該是護城河,因為它就在城墻的邊上。日本人來了之后,這里就變成了游泳池,很多人在這里游泳。到了江蘇醫學院時代,這里又變成了荷花池,因為夏天的蘇醫河里滿是荷花。”解放初期,竇啟榮還在蘇醫河里釣過魚、游過泳,甚至還在河底摸到過手槍、手榴彈之類的,不過都生了銹,成了名副其實的廢銅爛鐵。到了上世紀50年代,修筑解放路,蘇醫河就被堵了。

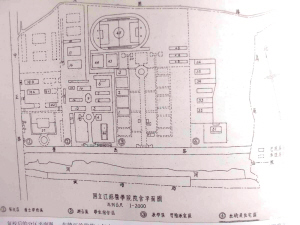

記者在一張當年國立江蘇省醫學院的平面草圖中看到,醫政路的南面描述成“河”,再往南去一點就是城墻。這里的“河”,就是“蘇醫河”。

鎮江歷史文化名城研究會會員朱同以為,蘇醫河自明朝以來一直都存在,改名為蘇醫河應該是在1946年國立江蘇醫學院“復員”鎮江后的事情。“蘇醫河原是明清古城墻北緣的護城河,向西流到北水關附近分成兩支,一支沿河北街直通江邊甘露港,另一支經拖板橋折返古運河,故而隨著京江潮起潮落,波光粼粼的小河每天都有固定的水位變化。”

蘇醫河和醫政路兩個地名的命名都離不開坐落在這里的“醫學院”。

1934年,江蘇省立醫政學院在大教場籌建,新開辟了醫政路。鎮江淪陷前夕,醫政學院師生西遷。1938年易名為國立江蘇醫學院,1946年蘇醫“復員”鎮江,不知道是不是為了紀念蘇醫復原鎮江,還是因為它挨著蘇醫,于是這條小河被命名為“蘇醫河”。

雖然蘇醫河因為河道淤塞被填,但是有關蘇醫河的記憶卻應該被我們記住。