良玉閱川 寂然清立

——閻玉川的書與畫

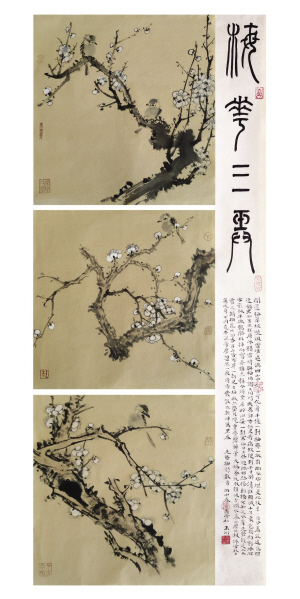

梅花三弄

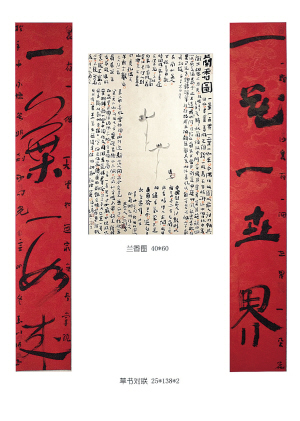

蘭香圖 草書對聯

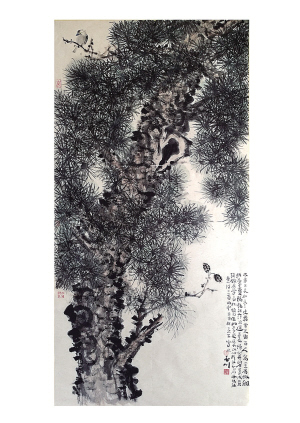

古松圖

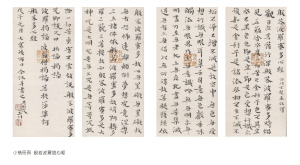

陰符經四條屏

心經

□ 張 琦

閻玉川 字厚語,別署凈念道人。現為中國書法家協會會員、新疆美術家協會員、新疆書法家協會理事、新疆烏魯木齊市書法家協會主席團成員、新疆硬筆書法家協會副秘書長、新疆教育學院客座教授。作品曾獲第三屆全國書法蘭亭獎,并入展中國書法家協會主辦的第八屆全國中青年書法篆刻展、首屆全國青年書法篆刻展、第二屆全國書法扇面展、全國千人千作書法展、第二屆全國草書展等。(張春華 整理)

半月前,玉川兄發來信息,說自己要出作品集,囑我作文一篇。我道完祝福便愉快地應諾了,玉川想到我,一定認為我是他“知心”的朋友。十天來,我時時陷入與玉川兄交往的回憶里,1999年,我與玉川相識于烏魯木齊書法沙龍,17年前的我們,剛出校門,懷揣夢想,成為首府乃至全疆最活躍的一批書法探索者和參與者,見證了新疆書法的蓬勃發展,也目睹了中國書法的潮起潮落。

玉川是陜西鳳翔人,訥言敏行,為人誠懇,與我一樣出身布衣,同為“疆漂”,相同的志趣,相似的經歷,我們很快就成了密友。頻繁的交往中,我們幾乎去過彼此輾轉租住的所有住所,一起寫字,一起吃飯,一起聊天,古往今來,海闊天空,相互激勵,惺惺相惜,可謂“君子之交”也。對于書法,我們談得很深,從臨帖到取神、從書家到書品、從展覽到書齋、從氣象到意境,往往交錯雜談,甚是歡暢。玉川對書法有著極其敏銳的洞察和感悟,其作品從不拘泥于陳法,在當時追逐跟風的展賽大潮中,能恪守自我,新意迭出,頻頻入展而又面目自新,足可證明其廣涉博取、變通融合的主張和能力。

玉川對書法的敏感,不僅體現在其用筆的靈動和率意,更體現在他取法的多元與參悟。熱愛源自本心,下筆便知天資,玉川對書法的篤定和天賦,在其落墨的一瞬便顯真情與天機,這是模仿不了和難以訓練的,所謂“才情”是也。玉川學書的歷程是龐雜的,于真行草隸皆有所染,但玉川的過人之處是不以一家立派,不以形似炫技,而以取神為要,此言雖簡單,非學書者人人善知善從。學書各有門徑,無外乎摹古,有功無性、耽于古人面貌而難脫其臼者眾,是謂“書奴”。玉川及早的警覺使其書法始終保持“書中有我”的鮮活面目。譬如早年的碑體行書,蕭散錯落,一派天然;其間又鉆研金冬心、趙之謙手札,得從容、優游之態;后又浸淫宋明諸家,得沉著、開合之象;偶然寫就的隸書,絕非曹全、張遷某家體勢,大膽縱橫,爽快奇崛;尤值一提的是近年以唐楷為骨,熔鑄多元的行書,得魯公之雄渾,蘊篆隸之遒勁,如山石崩裂,似繁花乍開,鏗鏘厚樸,郁郁沉邁。這一“風格”的形成,絕非偶然,是其多年慎獨修煉的融匯,是其淡泊曠達的風度,是其寂然沐禪的修為。書者,如也,隨緣的心性表達是其書法語言的核心。玉川自刻“清立”名號鈐之款下,銘其心志,淡然而為。那從容翻擲,輕重自持的線語便是他對書法最鐘情的告白。

玉川之于國畫,其實在10多年前便開始研習,他深知文人畫“以書養畫,以文載道”之理,下了大力氣勤修書法,讀書養性,書畫雙修才是他真正的目標。多年前見其潑荷寫梅,圖寫山水,取法高古,下筆不凡。近年他負笈南下,投師大寫意花鳥畫家何水法先生,何先生乃南派重鎮,其寫意畫一改清新典雅的江南畫風,精神氣格與缶翁、壽翁類似,隨形賦彩,酣暢豐潤,寓拙于巧,孤格高標。玉川投師的選擇正是找到了這種精神的契合,加之其積累的筆墨功夫,幾年下來,便深得何家風范。然而玉川的智慧之處,與其學習書法一樣,何氏風貌是他以書入畫的“試驗田”,并非全面的承襲,他轉而探究宋畫和明清諸家,試圖建立自己的繪畫樣式。當前所能看到的蘭風梅骨,逸筆山水,玉川早已洗練的雅致脫俗,一如書格。加上款識的考究和匠心,通篇神完氣足,一派文人情懷。何謂“書(畫)如其人”?筆抒其懷,物達其情,觀玉川畫便知其意義所在。

董其昌曰“畫與字,各有門庭,字可生,畫不可熟。字須熟后生,畫須生外熟”。香光居士的生熟論,與傅青主的“四寧四毋”論大相徑庭。書畫的生與熟,或可理解為巧與拙,生拙乃樸素自然,熟巧有媚俗之嫌,故品書畫常以巧拙論格調之高下。回顧玉川的書畫之路,論與其之生熟,我只能回憶十多年前的交往,近些年,往往一年難緣一面,好似熟而又生,說生倒也熟。其實,玉川與書畫圈、與社會就是這樣近而又遠的淡泊之狀;論其書畫之生熟,他所有取法的經典,皆由他心性所定,書畫合一的風流雅致,心游魏晉,筆追金農的隱逸高潔,青衫布履,傲然自足的隨緣安住,皆反映了他師古不泥,清心自在的膽識和氣格,入古而求熟,避塵而求生,如此往復,有破有立,就在這破立之間追尋藝術的真義。

玉川的書畫之路走得從容無悔,緣于我們之間太多的暗合,也就用不著恭維,我只想談他的取法和處世,這才是為藝的根本。藝術,這場沒有盡頭的修行,除了留下的作品,還有藝術家堅忍不拔的身影。玉川攜著作品示于親友,撲面清新,雋永入心,玉川轉身又回到書房,展紙撥燈,不問陰晴。

丙申十月于澡雪書屋

責任編輯:小君