五州山得名及其歷史文化再說

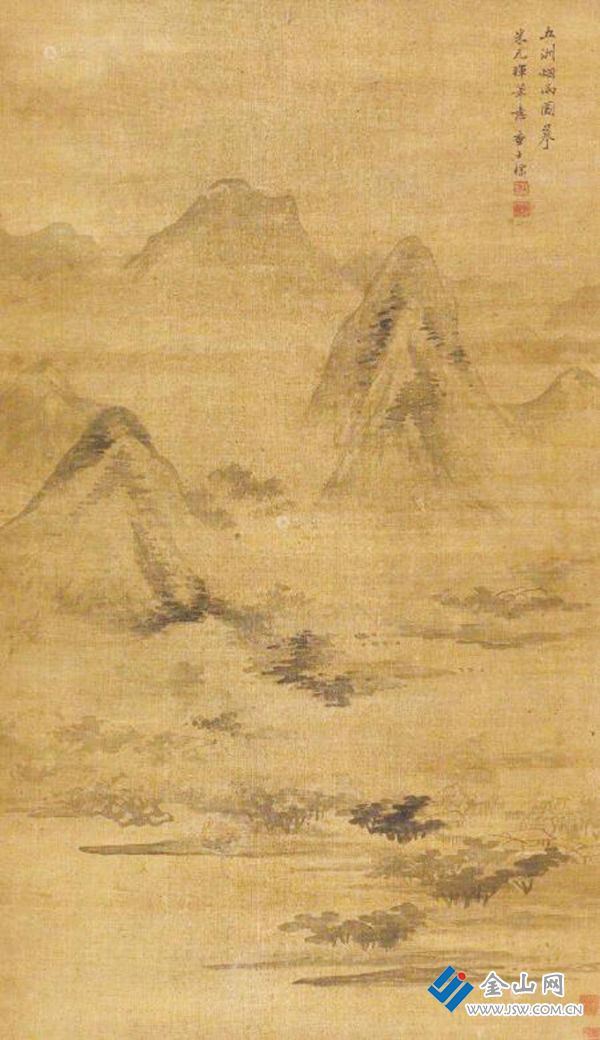

《五州煙雨圖》摹本

□ 喬長富

對于題目所說的兩個問題,筆者曾根據《嘉定鎮江志》和《光緒丹徒縣志》等提出了個人的一些淺見。但為了了解更多的情況,筆者又繼續查閱有關記載,終于在《光緒丹徒縣志》卷五十五“明文”中找到了明人曹廷杰所撰《重建五州山因勝寺碑記》,看到其中有一些記載,對于今天我們了解五州山的得名及其歷史文化,有一定的助益,所以這篇小文擬依據這篇記,就有關情況再說點個人淺見。

其一,《重建五州山因勝寺碑記》開始說:“潤之山,自高驪(引者按:指高驪山)支分金陵,涌疊而東,為曹王山,為長山。自分流崗北忽突起,矗立為九峰(引者按:原文如此),如飛龍,是為五州。望之谽谺嵂崒。入其中,又甚平彝空曠,而揚而真,而通而泰,皆在望,而吾潤固又在指顧間,故曰五州云。”這段話是說五州山的形勢及其得名“五州”的原因。文中所說“揚”指揚州,“真”指真州(今儀征),“通”指南通,“泰”指泰州。不過,這些州中,通州距離太遠,是無法看到的。比較而言,《嘉定鎮江志》卷六說“前輩多以為登山之絕頂,望見五州”,但又說“只見真(指儀真)、揚、升(指南京)、潤” 四州。如果把“因勝寺碑記”與《嘉定鎮江志》結合起來看,則“登山之絕頂”可見真、揚、升、潤、泰五州,五州山的得名當與可看到這五州有關。這應該是五州山得名的主要說法。

說到這里,論者或以為北宋曾布時還沒有真州。其實,這是誤解。理由很簡單:曾布生于宋仁宗景祐三年(1036),卒于宋徽宗大觀元年(1107)。而在曾布之前,宋真宗祥符六年(1013)已開始建有真州(以上參《辭海》)。又怎能說曾布時還沒有真州呢?基于上述事實,筆者以為,前人之所以稱五州山為“五州山”,當是極言山之高崇,登上山頂可以看見升、真、揚、泰以及潤州。而前人把真州也視為“五州”之列,則表明五州山的開始得名“五州山”,其時間當是在宋真宗祥符六年后到宋徽宗之前。

推原宋人之所以稱五州山為“五州山”,從曾布等所作詩看,當是由于五州山山勢高崇,登山而望,面對長江,可見升、真、揚、泰、潤等五州。而從前人所作詩文看(例如曾布等人詩、曹廷杰文),人們之所以稱五州山就是突出它的高崇。

對于五州山的得名,《嘉定鎮江志》又提出了另外一種說法:“《文選》載《車駕幸京口》詩云:‘虞風載帝狩,夏諺頌王游。春方動乘駕,望幸傾五州。’注云:‘九州之地,宋得其五。五州之人傾心望帝幸焉。’按:晉宋間淮北遺黎僑寓江左,疑五州之民居此山左右,故得名耳。一名二義,當兩存之。”今天看來,這種說法是有一些新義,但這種說法只是《嘉定鎮江志》所“疑”,是后起之義,而且缺乏事實根據,并不能推翻前一種說法。在這種情況下,還是采取《嘉定鎮江志》所說“一名二義,當兩存之”較為妥當。但如果只取這一說法,而排除望見“五州”說,卻是不夠妥當的做法。

其二,五州山的歷史遺跡,從前人方志的記載看,最早的當是“梁武帝輦道”。這一記載,從梁武帝當年由建康(今南京)往京口,以及從京口往建康的行程看,處于梁武帝往來路途中的五州山,當會有梁武帝所經過的輦道,因此所說是可以信從的。而且,從當時長江江面開闊于現在的情況看,梁武帝輦道在五州山南麓的可能性比較大。

其三,五州歷史上知名的寺廟,有顯慈寺和因勝寺。對于它們,筆者曾有小文述及。這里所要說的則是曹廷杰所作《重建五州山因勝寺碑記》記載的一些情況。文章說:“(五州)山舊有寺,曰因勝(引者按:如下文所說,因勝寺本在城內,本不在五州山),起晉永熙中,擴于齊梁,更唐宋,俱稱名剎。有石橋、水陸堂、白衣大雄天王殿。由殿而陟,有嶺若鴟蹲。嶺而降,有洞,洞中宴坐可二十余人。夜時聞猛獸怒號。洞左有墩,曰木棋礅。由墩蜿蜒而下,可數百步許,有卓錫泉。泉甚深,一曰千尺井,井甃萬佛,又曰萬佛井。山生蘭蕙,每歲春峭蒨蔥青,紅翠萬狀。翠巖真禪師嘗棲隱于此。宋丞相張商英問機,禪師曰:‘野僧迎客下煙嵐,試問如何是翠巖?’禪師隨應之曰:‘門徑橫巖千尺井,石橋分水繞松杉。’丞相嘆異之。宋末兵燹頻仍,寺僧散,殿宇灰燼,山魈棲號,而千載琳宮一旦銷歇,游人徘徊其上,往往嘆息而去。……萬歷辛亥歲,終南僧智公來,周覽形勝,悟法藏輪回,遂自誓建興。……鄉人笪某、何某、劉某、曹某捐給地以助興建。智公刪蕪割阻,聚石鳩工,不日成精舍三間。閱歲元默,益廣規模。載歲昭陽,遂成綺錯,廣殿崇臺,高廊密室。……宜刻諸石,以著厥美。”從這篇文章可以看出,明代重建寺并稱建于五州山之寺為因勝寺,當始于萬歷辛亥年即萬歷三十九年(1611),建成時間當在其后不久。文中所說“終南僧智公”,《光緒丹徒縣志》卷六“智”作“自”。值得注意的是,此文所說的“因勝寺”,據《光緒丹徒縣志》卷六“因勝寺”所說,作為蘇頌“功德院”的因勝寺本來在“虎踞門內”,其后屢經毀建,到明萬歷年間才移建于五州山。到清乾隆年間,五州山因勝寺又改名凈因寺。由此看來,當我們今天談論五州山的因勝寺時,只能是從明代后期說起。明代萬歷以前,五州山有顯慈寺而無因勝寺。五州山因勝寺的前身當是五州山顯慈寺。五州山因勝寺的后身則是凈因寺。三寺有聯系,但時代不同,不能混為一談。

最后說點題外話。鎮江古代的歷史文化豐富多彩,但由于種種原因,前人往往有這樣或那樣的說法,令人目迷五色,不知所從。例如,北固山的甘露寺,就有始建于東吳、梁代、唐代三說,寺址在山上、山下、山上和山下三說。今人也有不知所從,隨意發揮的情況。又如,今人注元代薩都剌《宿因勝莊二首》引《江南通志》稱:“因勝寺在鎮江府城西二十里五州山。宋熙寧中為顯慈寺,元祐中為因勝報親院。”把因勝寺說成元祐中在五州山。這種情況,顯然不利于對歷史文化的正確傳承。我們應該尊重歷史,深入挖掘,基于史實,區分是非,擇善而從。本著這種想法,對五州山的得名及其歷史文化說點個人淺見,希望得到指正。

責任編輯:阿君