鎮中校園瑣憶

□ 閻錦文

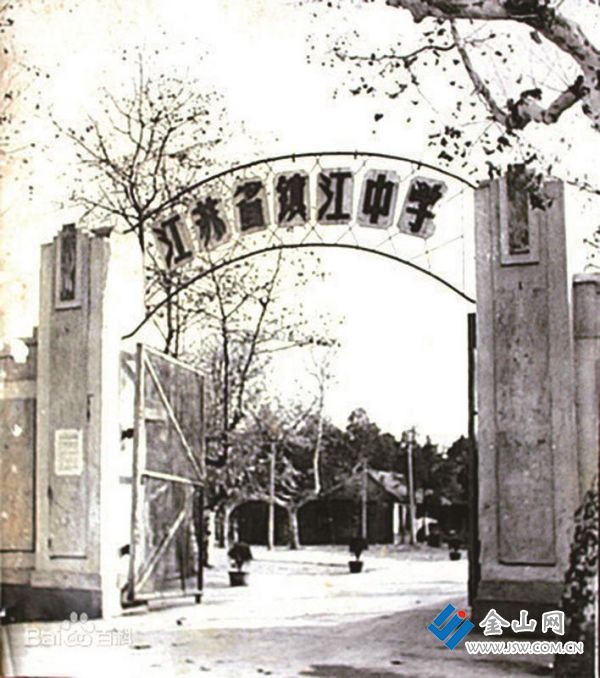

1965年,小學畢業的我,經過“填報志愿、統一考試、擇優錄取”,有幸被江蘇省鎮江中學錄取。

那時,偌大的鎮中校園里,兩條煤渣與石屑拌和壓實的主干道,南北走向。道路兩側排列著一棵棵壯實的梧桐樹,盛夏濃蔭蔽日,深秋落葉遍地。一幢幢青磚墻大瓦頂的平房校舍,縱橫錯落,排列有序。

光明河那條清澈靈動的支流蜿蜒地貫穿校園,教學區與宿舍區以河為界。約莫十米寬的小河上,架著兩座脊背稍凸的混凝土橋。借著往返橋上,我很是喜歡俯伏著鋼管焊接的欄桿,觀賞在河水里嬉戲的魚兒和小蝌蚪。

當年,寒窗深處藏錦繡的鎮中校園,春暖草長鶯飛,盛夏蛙鼓蟬鳴,涼爽的秋風里時不時裹挾著蟈蛐清脆的叫聲。紛紛揚揚的冬雪之后,整個校園粉妝玉砌玉樹瓊枝。像我這樣生性頑皮的小男生,便會趁著課間不失時機地捏雪團打雪仗。

那時的鎮中校園,遠離城市的喧囂,亦是潛心讀書的好地方。我在鎮中的任課老師有朱聲琦、謝亞琴、周達子、袁亞明、李文琴、徐橋新、袁云谷、李立五和周家信。他們講課的風格有的深入淺出,有的繪聲繪色,有的詼諧幽默。那些循循善誘抑或辛辣直白的批評教育,至今仍難以忘懷。我很是懷念當年鎮中啟發式的教學氛圍,因為沒有鋪天蓋地的作業負擔,晚自習我們可以在教室里復習或是預習功課,也可以去圖書館或是閱覽室里讀書看報拓寬視野。

入學不久,我便隔三岔五地光顧圖書館前的校園氣象站。仰望高聳的鐵桿頂端左右搖擺尾翼不停地轉動的風向風速儀。踮起腳跟去觀測乳白色百葉箱里懸掛的干濕球溫度計。躬身瞧瞧漏斗形的鐵皮雨量器里面的積水。起先只是出于好奇,后來在地理老師的指導下,還漸漸積累了許多課本之外的氣象小常識。

偶爾逮住機會,我會抽身繞行到安靜整潔的A字房。趁隙雙手扶住窗框,透過稍顯模糊的壓花玻璃,瞅瞅客廳里的櫥柜沙發茶幾和天花板上懸掛的銅桿水晶吊燈。聽說常有國內知名高校的教授在這里面試和挑選特長生。懵懂年少的我,亦曾遐想A字房會是我理想插上翅膀的地方。

那個年代,貫徹“教育與生產勞動相結合”的辦學方針。參觀校園學工車間,讓我認識了普通車床、牛頭刨床、立式銑床和鉗工作臺。相比之下,我更加喜歡校園里那一塊塊散發著泥土芳香的菜地。每月一節的田間勞動課,我們跟著皮膚黝黑雙手粗糙的老教工于國堂,學習用鋤頭清溝理墑,用耙子移栽瓜菜秧苗。他還不厭其煩地給我們傳授菜地澆水施肥和除草的要領。那些看似簡單的農活,讓自幼在城市長大的我倍感新鮮。從地里收獲的各種蔬菜,隔三岔五被同學們用籮筐抬著送往學校的食堂。

食堂的廚房和餐廳,緊挨著那條小河的西岸。一日三餐,近千名學生踩著廣播喇叭里播放的樂曲,蜂擁而至,甚是熱鬧。餐廳里一張張四方的餐桌,縱橫有序,整齊劃一。八個人一桌的團伙,或多或少有種家的氛圍。食堂的早餐,稀粥搭只饅頭,或是花卷、糖三角、蜂糖糕、菜包、油條,一碟醬菜,每天翻樣。中晚兩餐,每人一只鋁皮飯盒的四兩米飯,菜有葷有素。每人每月7.50元的伙食費。食堂松軟香糯的珍珠肉圓,肥而不膩的虎皮肉和外脆里酥的熏魚塊,讓我沒齒難忘。

半個多世紀過去了,我對三年鎮中校園生活的記憶仍恍如昨日。

責任編輯:阿君