我市“讀書達人”分享讀書之樂

閱讀與現代文化城市品質有密切聯系,4月23日,是世界讀書日,古城鎮江因書香而更增魅力。近年來,我市大力推廣全民閱讀,在最新公布的我市居民閱讀狀況調查中,我市居民綜合閱讀率93.38%,閱讀指數74.78,比去年提高0.62;我市居民每日閱讀1小時以上占比59.24%,全省第二。

讀書如春風化雨,滋養的是心靈。近日,記者采訪了普通市民中的幾位“讀書達人”,請他們分享以書為友的生活,暢談讀書對學習工作的影響,品味閱讀帶來的精彩。

孫建平:閱讀,是我們認識世界的窗口

“夜深人靜之時,一張書桌、一盞臺燈、一杯茶、一本書,就是最好的時光了。”市民孫建平是一位退休中學教師,出生在上世紀50年代末的丹徒鄉間。“在大路小學讀書的時候,我就喜歡上閱讀。”他回憶起自己幼時的讀書經歷,“大路小學在大路鎮的東首,校門往西不遠,有一家出租圖書的小店,店主姓馬。我的印象里,薄的連環畫一分錢、厚的二分錢一本。”上世紀60年代,他將母親給的一分兩分的零用錢積攢起來送到喜愛的租書店里,換回閱讀時的愉悅。

孫建平曾是位語文教師,這個職業要求他有廣泛的閱讀。“要給學生一杯水,教師要有一桶水。我多讀書,‘水’多了,學生就會多得一點,這是教師的職責。”他認為,“各種題材的閱讀,就是我們認識世界的許多窗口。別人的生活,是我們的鏡子。”

值得一提的是,如今旅居上海的他,每天都堅持閱讀《鎮江日報》《京江晚報》的電子版。“這兩份家鄉的報紙我讀了20年,幾乎沒有一天不讀。每天在手機上、電腦上讀到來自家鄉的新聞、家鄉的故事、家鄉的聲音,都有一種非常親切的感覺,我還會把很多內容通過朋友圈傳遞出去。”

張曉波:閱讀,是最低成本的成才之道

從1989年,在武進師范普師就讀二年級時,市民張曉波就開始訂閱《散文》雜志。“這本雜志我訂閱了33年,從未間斷。”

張曉波從小喜歡閱讀,“當時在武進鄉下,閱讀資源奇缺,拿到一本‘伢伢書’(連環畫),愛不釋手。要是與人合看‘伢伢書’,總是覺得人家看得慢,迫不及待想翻頁,都是歪著頭看完的。”

對訂閱了33年的《散文》,張曉波充滿感情,“不僅對提高文字表達水平,對視野開闊,對性格塑造,都有很大的幫助。

“閱讀,是最低成本的成才之道。”不僅自己喜愛閱讀,近年來,張曉波一直身體力行地傳遞閱讀的價值觀念,幫助不同人群培養閱讀興趣,提升閱讀品位,讓熱愛閱讀成為更多人的生活方式。2015年,她成為鎮江首批閱讀推廣人,2017年,成為江蘇省十佳閱讀推廣人,2021年,受聘擔任省級閱讀推廣人。近年來,她還被市教育局、市婦聯等單位聘任為家庭教育講師,深入全市各幼兒園、中小學、社區,進行讀寫方面的講座接近百場,每場次約300-500人。

沈延平:汲取知識、掌握方法、提升品位

“最初是汲取知識,其次是掌握方法,再后來就是提升品位、人格獨立。”市民沈延平將讀書的境界分為三個階段。

回憶自己讀書最多的時候,他說正是苦苦求學的那十幾年。進入職場后,沈延平閱讀的目的性更強了,圍繞工作、生活中碰到的問題,他會到書中去尋找答案。“為解決工作中的問題,我看了大量有關軟件開發、IT監理、信息化規劃、大數據、智慧城市、數字化等方面科技類的書,還有各種行業類的專題報告、技術專刊、產品白皮書等。”

樵山書房

去年開始,他在微信上開設“樵山書房”公眾號,定位于讀書、旅行、生活,一年多時間,發表120多篇原創文章。這些文章大部分都是他利用碎片化時間完成的,照片是隨手拍的,提綱和文字是平時隨手記的筆記或點滴想法,各種印證資料是根據文章選題做的摘錄。

“網絡上有大量珍貴的信息,但更多的是毫無價值的垃圾信息。”針對當下的碎片化閱讀,沈延平認為,“碎片化閱讀的主動性、目的性要強,要知道自己需要看什么。那種漫無目的刷視頻、看網絡上推送的小說、雞湯,最終既浪費了時間,又沒獲得任何有益的養分。”

陳嫻敏:一部好的文學作品可以滋養靈魂

雖然身為二寶媽媽,時間精力有限,市民陳嫻敏還是會更多的在精神世界充實自己。“多數時間喜歡在晚上開始閱讀,或者利用中午等碎片化時間,每天閱讀時間大約為1至2小時。”她認為,身為家長,“閱讀對孩子的影響必將是潛移默化的,而且是終身的。”

2016年開始,陳嫻敏決定系統閱讀經典名著,每年年初,她都會給自己開書單,訂下一個全年閱讀計劃,“喜歡閱讀哲學、散文、小說等,尤其喜歡名家經典著作,每年的閱讀量在10-20本。”

除閱讀之外,陳嫻敏還用朗誦的方式對一些文筆優美的詩歌散文進行精細化閱讀,再加工創造,自己錄制音頻作品發布到APP,分享到朋友圈。曾經是“為你讀書”官方APP的推薦達人,擁有2000多個粉絲。目前,她已錄制了大約近1000個詩歌散文作品,并公開發布。

“現在很多人都喜歡快閱讀,喜歡短小精悍的文章,甚至把瀏覽各微信公眾號等自媒體文章當做閱讀,顯然是偏離閱讀真正涵義的。”陳嫻敏建議,要真正讀一些鴻篇巨作,靜下來感受其脈絡、內涵,體會文字的力量,“一部好的文學作品其影響可以滋養靈魂、刻入骨髓、受益終身。”

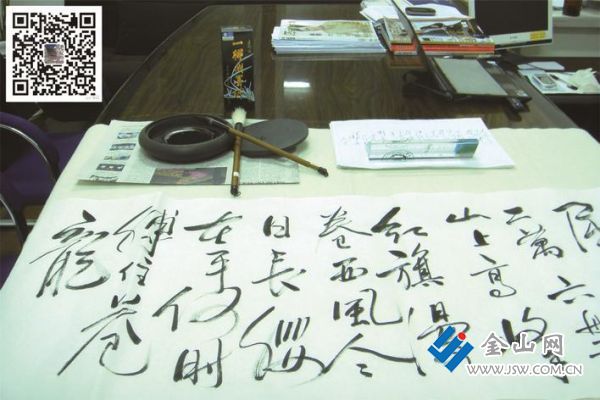

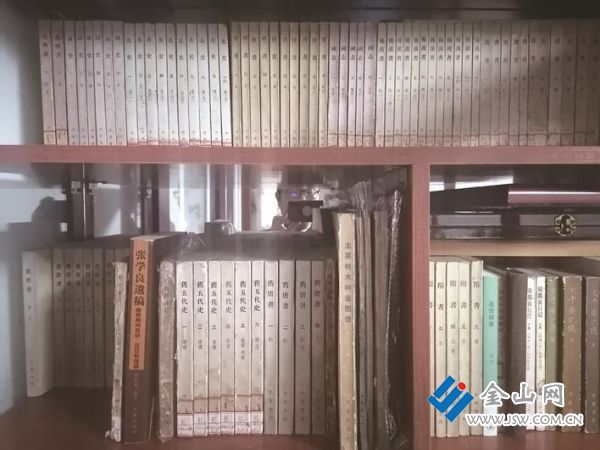

蔡慶來:尋找生命的另一種可能

蔡慶來家書房一角

市民蔡慶來說:“讀書使我敏銳于社會文化,了解文化的力量,不論在什么領域,都能夠一展所長。”蔡慶來偏愛于閱讀文史類書籍,家里目前有藏書和各種資料2000多冊。

閱讀為他帶來了知識量的提升,為了把閱讀量轉化為自己的知識儲備,在2016年開始,他做了一個叫“鎮江風情”的公眾號,定位鎮江文化歷史研究,要求自己每天發一篇文章,有轉載,也有大量原創作品。一個時期下來,他欣喜的發現自己在圍繞鎮江歷史文化的知識上有了很大的進步,“圍繞這篇文章的主題,我要找各方面的資料,除了肩周和頸椎不好的時間沒發之外,基本上每天都發。”

“正是我一路走來看過的書,經歷的事融為了我的血和肉,造就了現在的我。”蔡慶來說,現在他仍然保留每天讀書的習慣,“讀書雖不能給我帶來現實的利益和好處,但這個行為意味著尋找另一種生活方式,尋找生命的另一種可能。”

(馬彥如)

圖片由受訪者提供

責任編輯:阿君