流向古運河的市內河

文/圖 秦聿森

鎮江的地勢高,全省數第二,只比徐州低0.4米。鎮江人站在平地上,跟全省海拔最低的東臺比,那里的人就得站上九層樓。高者為京,所以鎮江有過京口的地名。江南大運河希望水平無波,鎮江卻是個卡脖子地段,鎮江這里一寸不通,任它運河千里也會萬丈無功,急切盼望從整個杭嘉湖平原,淞滬平原,乃至蘇錫常運到京師的物資就會堵在鎮江東南,只能望洋興嘆。

真的會望洋興嘆!唐以前西津渡長江兩岸距離最近,這個近,水程也達四五十里,出了焦山就是海,望不到邊了,焦山就號稱當時的海門,還榮膺了許久。現在南通的海門那時候還是沙洲,一直到宋代還沒有跟陸地連到一起。你就知道隋代開鑿運河,江南運河為什么要選在鎮江,他從常州那里不行嗎?真的是不行!

為了跟江北的邗溝對接,如果是從常州開始出江,就得走頭兩百里海路。今天的錢塘潮跟當年的廣陵潮相比,算是小巫見大巫。在揚州那邊叫廣陵潮,鎮江這邊一樣的潮,就叫它“京江潮”。揚一益二,當年揚州比鎮江名氣大,廣陵潮也就叫得比京江潮響得多。地球自轉和東南風的原因,也許揚州那邊看見的潮頭大一些,那邊的土地也被潮卷走多了一些。

蘇錫常,一直到杭嘉湖的大運河周邊都是平疇百里,河里不愁沒有水。惟有鎮江段,愁水!留潮補缺,通渠注水,還得不斷地疏浚,不斷地變動出江口。千百年來,鎮江人為了運河里有水,可以說是做到了滴水入漕。我說鎮江段的大運河有兩層岸,江南運河沒有哪一處有鎮江段的岸高坡陡,都是鎮江的先民們用雙手靠最原始的手段挖出來的啊!

我查了《至順鎮江志》,我看了光緒五年的鎮江地圖,說一說我知道的鎮江人滴水入河的舊事。

這一條通往古運河的市河,史志未載,地圖未標,而實際存在時間不知幾何。河不知其名,在黎民村一段被稱為“大溝”,由三條支流匯聚而成。北支出黎家塘。早先在無專廠西圍墻下有明溝,匯登云山下水,過登云路向南,流經何家門變電所西,入池塘。陽彭山坡西諸多土山水也即匯入。出池塘后沿老恒順醬醋廠北墻折向西,到南北向的何家門小路沿路一直向南,過省會路(今中山西路)沿藥材公司東墻至三官塘。去三官塘是下坡路,這時候溝寬已經逾丈。三官塘北有殿,我小時候已經被黃山供銷社占用。西墻有庵,老尼姑被斷了香火,為人家倒馬桶謀生。那是上世紀六十年代初。

三官殿聽名字是道觀,但是在前,還是寺,名“永安寺”,《至順鎮江志》有載。三官塘應該名緣三官殿。現在的人應該不知道,鎮江當年最大的泉眼不是“天下第一泉”,也不是南山的虎跑鹿跑珍珠諸泉。一個泉眼可以造一座水廠的只有三官塘。號為戰備水廠,水廠原在何家門。現在,三官塘的水沒了,戰備水廠也沒了,不知道水到哪兒去了。那眼泉,周圍百家運用,桶提盆舀,時刻都有泉水淙淙流出,根本看不出水的折耗。大溝的主要水源即來自于它,唯它在不落雨時依然有水供給運河。

一支出馮家灣,湯家灣,東西向,主要是匯聚雨水。有小魚小蝦,還有許多的青蛙。當然也常見青草蛇,過莊泉村前拐向東北匯入大溝。

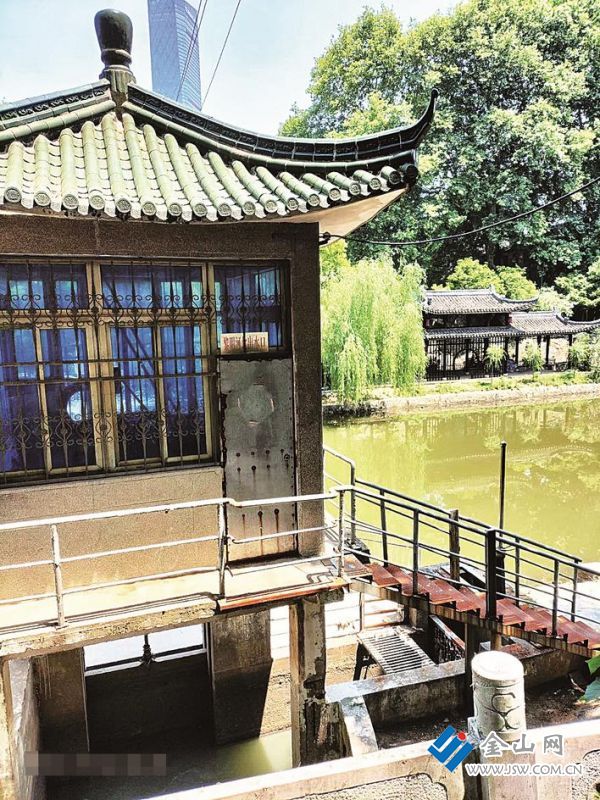

最后一支接磨笄山、黃鶴山北面雨水,經張王廟、水泥廠西向北,傍黎民村,又匯入大溝。大溝在三官塘前就蜿蜒向東。馬家山南邊地勢最是低洼,此時的大溝寬處有兩三丈,一路向東在“大茅缸”左近過運河路匯入運河漕。現在的珍珠橋北,河邊有亭式建筑,內設泵站,當是舊時大溝出水的地址。

大溝源出獅子山、跑馬山。經古西門街到三官塘,是為主流。

這三條支流,北邊的一條最先在城區范圍內,泄洪的同時兼做污水溝。西邊和南邊的兩條當年地處郊區,周圍都是菜田,還作灌溉之用。如今全是城市的高樓大廈,甚至是繁華鬧市,舊貌早不見了絲毫。但是,大運河應該記著曾經有過這么一條小河,它把水送給了千里漕運。

鎮江這座城市,千百年以來一直默默地守護在江南運河的出江口,默默地做著為千里大運河保暢通的工作。

責任編輯:阿君