永遠的菜銘碑

青菜碑

白菜碑

□ 曲云進

近日在讀江蘇省紀委組織編寫的《江蘇歷代賢吏為官之道》一書,受益良多。該書遴選了漢魏至清末200余位在江蘇任職或江蘇籍在外從政的賢吏,其中,明朝嘉靖年間句容縣令徐九思被多次提及,特別是他畫菜輔官立白菜碑的故事,廣為傳播。

徐九思(1495~1580年),字子慎,江西貴溪縣人。他于明嘉靖十五年(1536年)出任應天府句容知縣,在任9年。他曾在縣署門前的石屏上刻畫了一棵青菜并題詞:“為民父母,不可不知此味;為吾赤子,不可令有此色”,兩旁且有副對聯:“方丈石墻為戶屏,一叢畫菜輔官箴”。他清廉勤勉,處事公正,深得民心。他離任時被百姓苦苦挽留,致使行程延遲月余。當地百姓自發為他建生祠多座,并將刻有青菜的石屏稱作“菜銘碑”。在當時官場聲名亦佳,被譽為“純白之行,惠利之政,當為天下第一。”

許是我孤陋寡聞,之前對家鄉歷史上這位頗有政聲的知縣竟然知之甚少。為了一探究竟,我廣泛搜集查閱相關史書方志和研究資料,發現其事跡行狀多有記述,后人對菜銘碑研究褒揚的文章也多見諸報刊。

《明史·循吏傳》中有徐九思正傳。大明王朝有成千上萬的官吏,但《明史》認可的循吏寥若晨星,正傳總共載錄循吏30位。徐九思傳,凡近500字,所占篇幅位居前列,足可見其非同一般。所謂循吏,即為“奉職循理”之官吏,能夠治理好國家和地方且撫循百姓的官員。《明史·徐九思傳》主要記述了他在句容知縣和工部主事、郎中任上的嘉德懿行,結尾處載:“句容民為建祠茅山。九思家居二十二年,年八十五,抱疾,抗手曰‘茅山迎我’,遂卒。”《光緒續纂句容縣志》卷三亦有載:“茅山有徐(九思)、丁(賓)兩公遺愛祠。”由此可見,他不僅深受句容百姓尊崇愛戴,而且他對句容山水百姓一往情深。遺憾的是,《明史·徐九思傳》中未見“菜銘碑”的文字記載,但是在《乾隆句容縣志》有兩處載錄,且較為詳細。

《乾隆句容縣志》卷第二·公署:“嘉靖二十五年,令徐九思于縣治東隙地建‘仕優亭’三間,環以石池,今廢。又于縣前建石屏,畫叢菜鐫之,復題其上曰:‘為民父母不可不知此味,為吾赤子不可令有此色’。傍曰:‘方丈石墻為戶屏,一叢畫菜輔官箴’。”

《乾隆句容縣志》卷第七·秩官志:“徐九思,一名九經(筆者認為此處誤將九思與九經視為一人),江西貴溪人。由舉人為句容令。清介愛民。嘗圖一菜于壁上曰:‘為民父母,不可不知此味;為吾赤子,不可令有此色。’報政將遷,民詣部遮留再三……今刻菜于石,移置縣堂之西。”

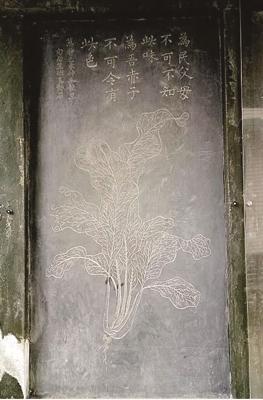

可惜的是,句容縣志中記載的這塊菜銘碑早已無跡可尋。歷史竟然如此有意思,80年后,在徐九思的故鄉貴溪的鄰縣——江西鉛山立起了一塊同樣內容的碑,而且還是出自一位句容人之手!據《鉛山縣志》載,立此碑者,為明朝萬歷四十四年(1616年)至天啟元年(1621年)間在鉛山任知縣的笪繼良。此碑材料為青灰石板,長四尺,寬二尺。下方及銘文均為笪繼良手書,下方為一株大白菜,上鐫刻“為民父母不可不知此味,為吾赤子不可令有此色”,落款為:“萬歷己未仲冬谷旦,句曲笪繼良勒石”。“句曲”即為句容。

笪繼良,句容人,字我箴,一字抑之,號我真,明萬歷十九年(1591年)舉人。清初著名書畫家笪重光系其曾孫。1616年,笪繼良到江西鉛山縣任縣令,因勤政廉潔,愛民如子,治縣有方,政績卓著。六年后,他被擢升為贛州州牧,后又被擢升為汀州(福建長汀)知府。笪繼良調離鉛山后,鉛山百姓深懷其恩德,集資在永平鎮北彭溪橋興建了“笪公”生祠以祭祀,供奉他的塑像,將白菜碑立于祠內。此碑現存于永平鎮報本坊內。

這兩塊碑,一先一后,一塊出自在句容任縣令的江西人之手,一塊出自在江西任縣令的句容人之手。這絕不是歷史的巧合,而是一種為官之道的傳承。我想,笪繼良可能在句容見過徐九思的菜銘碑,更應該聽說過徐九思的故事。徐九思及菜銘碑在年輕的笪繼良心中深深地扎下了根。

行文至此,我又產生了一個疑問:“為民父母不可不知此味,為吾赤子不可令有此色”的原創者是徐九思嗎?經過一番查閱資料發現,原來與這句相似的話此前早有人說過,此后更是有人沿襲采用。

清朝初年著名文人畫家惲壽平曾繪一幅《蔬果園》,畫中一棵水墨大白菜,畫面左上角的題跋:“不可使士大夫一日不知此味 黃涪翁語”黃涪翁是何人?就是大名鼎鼎的北宋詩人、書法家黃庭堅。黃庭堅(1045—1105年),一生為官清正,治學嚴謹,以文壇宗師、孝廉楷模垂范千古。其實,黃庭堅的原話是“不可使士大夫一日不知此味,不可使小民一日有此色 。”是黃庭堅本人在一幅畫上的題跋。此題跋與徐九思、笪繼良的菜銘碑文字雖不完全相同,但是思想一致,都是勤政愛民的精神體現。

黃庭堅之后,也有人說過相似的話,分別見之于南宋林洪所撰《山家清供》和南宋羅大經的《鶴林玉露》。林洪《山家清供》“滿山香”篇有句云:“昔人贊菜,有云‘可使士大夫知此味,不可使斯民有此色’,詩與文雖不同,而愛菜之意無異……”林洪,南宋晉江人,宋紹興間(1137-1162年)進士。《鶴林玉露》卷二·論菜:“真西山論菜云:‘百姓不可一日有此色,士大夫不可一日不知此味’,余謂百姓之有此色,正緣士大夫不知此味。若自一命以上至于公卿,皆得咬菜根之人,則當必知其職分之所在矣,百姓何愁無飯吃。”羅大經,南宋廬陵(今江西吉安)人,筆記作家,約宋寧宗嘉定末(1224年)前后在世。文中的真西山是指南宋理學大師真德秀(1178—1235年)。我想,林洪所述、真德秀所論也應該是受到前輩黃庭堅的影響。

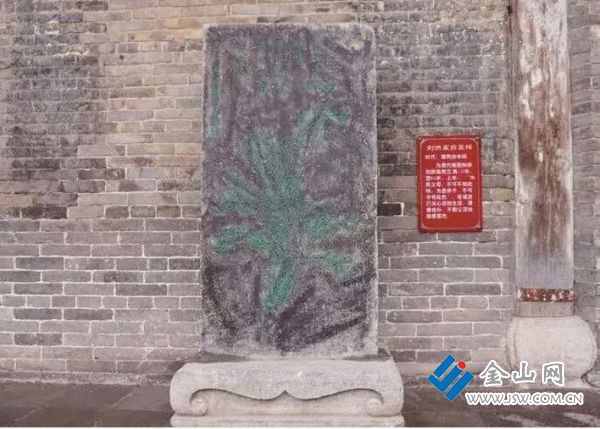

徐九思效仿先賢,以天下興亡改善民生為己任,立菜銘碑以自警。笪繼良追步循吏楷模并將其精神發揚光大。他們也因此成為后世的榜樣。清代南陽知府劉拱宸就曾照著他們的樣子自刻一塊文字完全一樣的青菜碑。據說,這塊碑現存于河南南陽知府衙門內。

歲月無情,歷史有幸。“為民父母不可不知此味,為吾赤子不可令有此色”的菜銘碑,已然成為清廉善政的一道豐碑,成為“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”家國情懷的最好注解,是清風鎮江的基因密碼,也是奮力書寫“鎮江很有前途”大文章的精神力量。

責任編輯:阿君