從“招生簡章”看江蘇醫政學院

記者 竺捷

7月21日揭秘版“從《蘇醫生活》看以前大學生暑假”提到了江蘇醫學院,它的前身是江蘇省立醫政學院。市民徐先生找到幾張照片,正好是當年的“招生簡章”,一起來看。

“招生簡章”少見

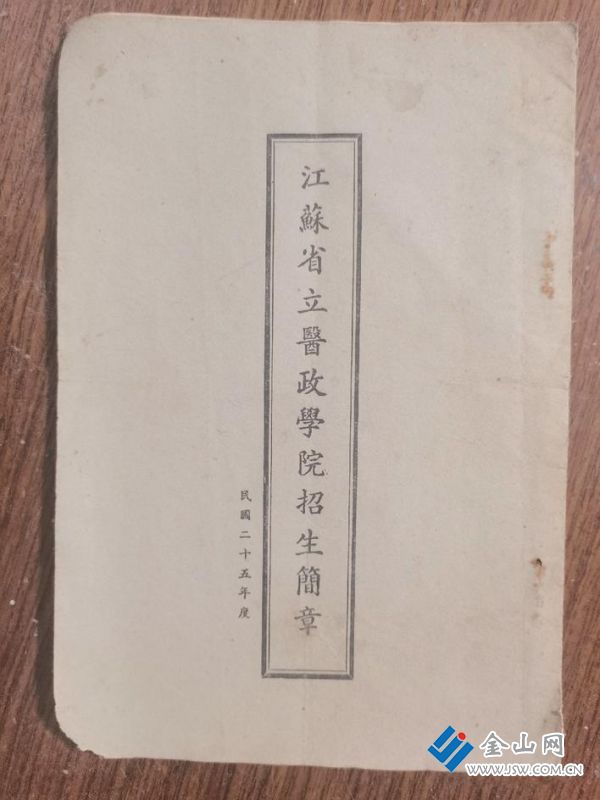

圖1

第一張是封面照(圖1),“江蘇省立醫政學院招生簡章”,左下方寫“民國二十五年度”,即1936年。

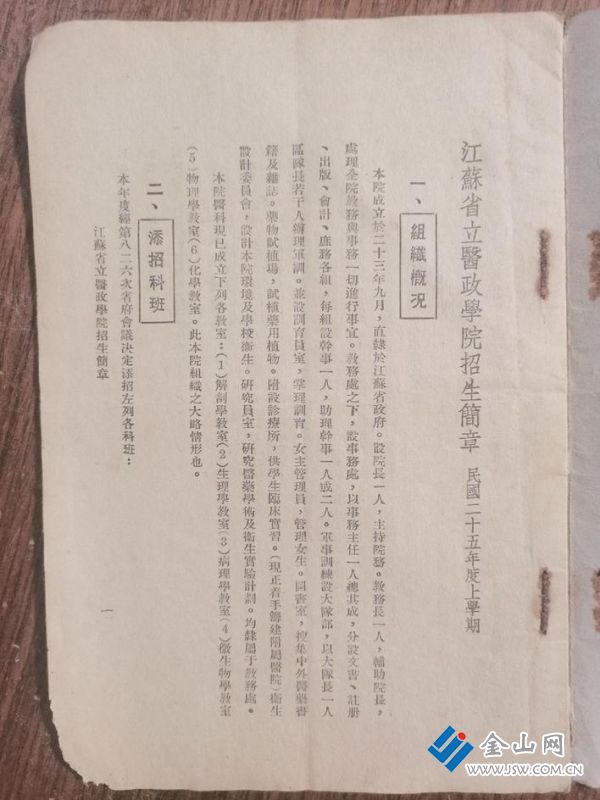

圖2

第二張照片介紹“組織概況”(圖2),“本院成立于二十三年九月,直隸于江蘇省政府。設院長一人,主持院務。教務長一人,輔助院長,處理全院教務與事務一切進行事宜。教務處之下,設事務處,以事務主任一人總其成,分設文書、注冊、出版、會計、庶務各組,每組設干事一人,助理干事一人或二人。軍事訓練設大隊部,以大隊長一人區隊長若干人辦理軍訓。并設訓育員室,掌理訓育。女主管理員,管理女生。圖書室,搜集中外醫藥書籍及雜志。藥物試植場,試植藥用植物。附設診療所,供學生臨床實習。(現正著手籌建附屬醫院)衛生設計委員會,設計本院環境及學校衛生。研究員室,研究醫藥學術及衛生實驗計劃。均隸屬于教務處。本院醫科現已成立下列各教室:(1)解剖學教室(2)生理學教室(3)病理學教室(4)微生物學教室(5)物理學教室(6)化學教室。此本院組織之大略情形也。”

此頁左側還有“添招科班”,為民國二十五年度上學期,并注明“本年度經第八二六次省府會議決定添招”。分別是“1、衛生行政科新生三十名。2、醫科一年級新生六十名。3、附設農村醫藥初級服務員訓練班新生六十名。”足見當時招生隆重,竟然由省府會議來決定。

這就要說到醫政學院的院長陳果夫。1933年10月3日,行政院舉行會議,改組江蘇省政府,任命陳果夫為江蘇省府主席。在民國時期作為國民黨黨內要人的陳果夫來主政一省事務擔任江蘇的行政長官,當時尚屬首次。陳果夫歷來重視教育事業,他到江蘇后,對江蘇省教育進行改革,除針對初等、中等、職業教育實施一系列舉措外,創設江蘇省立醫政學院可謂是點睛之筆。1934年5月,江蘇省政府委員會議決定設立江蘇省立醫政學院,校址在鎮江北固山麓,陳果夫兼任院長,胡定安為主任。

誰有“入學資格”

1934年7月左右,省立醫政學院的辦學科目、招生人數及其他招生考試事宜,如報名資格、監考教師人員確定等,都已形成方案,并把招生廣告刊登在《中央日報》《申報》《晨報時事》《新報》《蘇報》《新江蘇報》上……不得不說民國的辦學效率真高,到10月10日上午,省立醫政學院便在新院舍舉行開學典禮,12日正式上課。學院設醫本科、衛生行政科、衛生教育科、衛生特別訓練班,一度還附設農村醫藥初級服務員訓練班。除醫本科6年畢業、衛生特別訓練班2年畢業外,其余均1年畢業。可見這所學院培養人才的一個導向是“多快好省”。

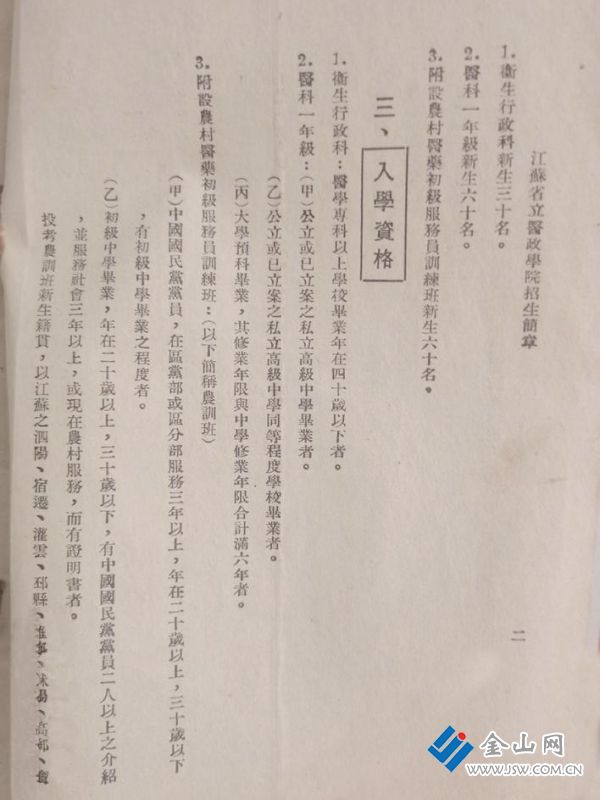

圖3

那么,當年哪些人有報考資格呢?第三張照片來揭秘(圖3),其對“入學資格”介紹詳盡,“1、衛生行政科:醫學專科以上學校畢業年在四十歲以下者。2、醫科一年級:(甲)公立或已立案之私立高級中學畢業者。(乙)公立或已立案之私立高級中學同等程度學校畢業者。(丙)大學預科畢業,其修業年限與中學修業年限合計滿六年者。3、附設農村醫藥初級服務員訓練班:(甲)中國國民黨黨員,在區黨部或區分部服務三年以上,年在二十歲以上,三十歲以下,有初級中學畢業之程度者。(乙)初級中學畢業,年在二十歲以上,三十歲以下,有中國國民黨黨員二人以上之介紹,并服務社會三年以上,或現在農村服務,而有證明書者。投考農訓班新生籍貫,以江蘇之泗陽、宿遷,灌云、邳縣、睢寧、沭陽、高郵……”這里對農訓班新生籍貫都有明確規定,可謂用心良苦。

1934年,蘇北黑熱病猖獗,對此民政廳與醫政學院組團前往流行區域實地調查,認為“根本防治,非改善人們衛生狀況不可,因此決定先訓練深入農村之醫藥人才為標本兼治之計”。從調研中掌握農村衛生狀況,然后及時開培訓班,可以說針對性極強。

“醫政”曾被質疑

為何要創設這所高校?陳果夫曾在《江蘇醫政學院之過去與將來》一文中指出:“我國人民,體質日弱,死亡率高,為民族前途大患……江蘇醫政學院,即按照醫字整個范圍決定其教育計劃。定其名曰‘醫政’。本院之設,除培植江蘇省所需醫政人才而外,以實驗新醫學教育制度及創造融合中西之中國新醫學為兩大目的。”

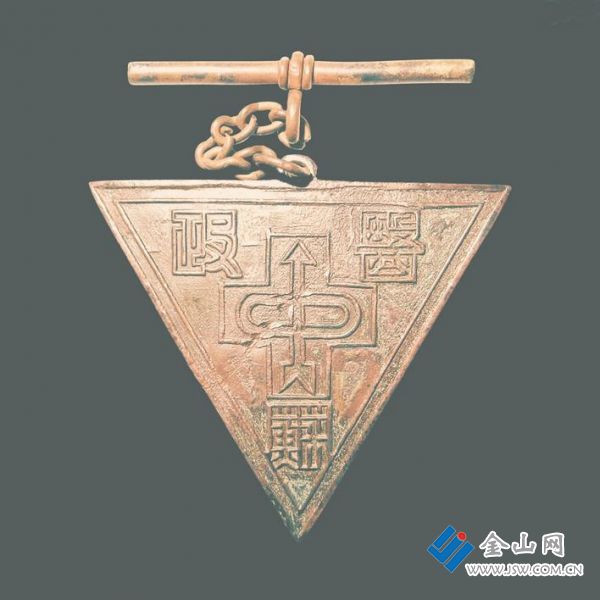

圖4

顯然,陳果夫對江蘇醫政學院(圖4為校徽)期望很大,他對學院的定位可稱創舉,其實施的計劃切合民生。但正因為其辦學理念特立獨行,當時社會多有誤解,不少人心存質疑,就連國民黨教育部醫藥教育委員會中也有人詆毀學校為“非驢非馬之醫學院”。可見當時即使身為省政府主席的陳果夫也面臨辦學壓力,以至于在其主持院政的三年內并未向教育部立案。但憑借省政府和陳果夫的支持,這所學院竟也辦得風生水起。

從當年局勢來分析可能更容易理解陳果夫。1933年,陳果夫開始主政江蘇。為刷新政局,對地方經濟社會發展有所貢獻,他提出建設“健康的江蘇”。而此時,蘇北一帶正流行黑熱病,江寧地區暴發瘧疾,且當時整個江蘇,尤其是蘇北的醫療衛生條件極差,不論是一般農村和小城市,還是蘇南的一些大城市也沒有所謂的“公共衛生”。因此,關注衛生事業,改善生活環境,培養醫學專門人才,特別是公共衛生人才,成為陳果夫為官一方的首要職責。創辦醫政學院,固然要開展醫教活動,但更要急抓即用,能夠給罹患疾病、缺醫少藥的老百姓以希望和信心,穩定政局。因而,舉辦學制短、實用性強、易見成效的衛生教育科(傳播宣傳衛生知識)、衛生行政科(管理城鎮農村衛生)及衛生特別訓練班(改良當時中醫),不失為一種立竿見影的好辦法。

國立江蘇醫學院

抗日戰爭爆發后,省立醫政學院遷湖南沅陵,1938年8月,與南通醫學院醫科合并,更名為國立江蘇醫學院,改屬教育部領導。此時陳果夫已不任院長,胡定安任院長。12月學院遷貴陽,1939年4月遷到重慶北碚,復課開學。

當然,此時辦學條件與醫政學院時已不可同日而語。日軍侵華,學校被迫西遷,經湘貴,入川渝,一路槍炮聲,一路讀書聲,顛沛流離,異常艱苦。國立江蘇醫學院一方面要堅守醫學陣地,組建醫院和空襲救護隊,救治抗戰軍民,為抗日救國作出自己的貢獻;另一方面還要堅守教育陣地,形成以臨床醫生為中心的培養模式,實屬不易。

如果比較省立醫政學院和國立江蘇醫學院的辦學差異,其實很有意思。前者倡導醫學與行政并舉,預防和醫療并重,中醫與西醫結合,實施多層次辦學。1934年8月,首批錄取新生176名,其中六年制醫科僅40名,而一年制衛生教育科、兩年制衛生特別訓練班各60名,一年制衛生行政科16名。與此形成鮮明對照的是,后者成立之初只招醫科生,1946年江蘇醫學院遷回鎮江,仍以醫本科為主……新中國成立前,江蘇醫政學院(江蘇醫學院)共培養本科生、專科生、進修生804人。

實事求是地講,無論是江蘇省立醫政學院,還是國立江蘇醫學院,都有繼承和發展。雙方在人才培養模式上不分伯仲,在社會貢獻上難定高下,兩者都努力做到因地、因時辦學,在民生凋敝、國力維艱的歷史時期推動了江蘇醫學事業的發展。

圖:竺捷 提供

責任編輯:阿君