林則徐治水徒陽運河

丹徒古運河

練湖五孔閘

練湖閘前古運河

《林則徐年譜》

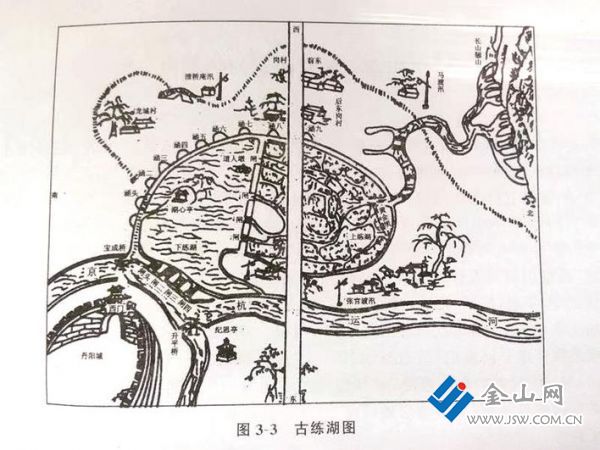

古練湖圖

文/王禮剛

林則徐(1785-1850),字元撫,又字少穆,晚號竢村老人,福建侯官(今福建福州)人,嘉慶十六年進士,清代政治家、思想家、詩人。歷任編修、御史、浙江鹽運使、江蘇淮海道、江蘇按察使、江蘇巡撫等職。鴉片戰爭時期主張嚴禁鴉片,繳獲和焚毀大批鴉片。史學界稱他為近代中國“開眼看世界的第一人”。

道光十二年(1832),林則徐出任江蘇巡撫,在任期間,事必躬親,必詳究地方情況,了解河工利弊。與兩江總督陶澍共同治理練湖、徒陽運河航道疏浚。對漕幫諸弊,大刀闊斧進行整頓。陶澍(1778-1839),清湖南安化人,字子霖,號云汀。嘉慶七年進士,歷任編修,御史、給事中、江蘇巡撫、兩江總督等職。與巡撫林則徐共同治理江南運河,號為數十年之利。

治理練湖

京杭大運河鎮江段高崗夾河,水源是徒陽運河主要問題。自晉陳敏、陳諧筑曲阿后湖,千余年來,練湖濟運灌田發揮了巨大作用。《光緒丹陽縣志》卷之二“山水”記載:“京口諸山自九華東下,迤邐蜿蜒,過馬陵入丹陽境,沃野千頃,達于城西南郊。而下長山、高麗諸峰之水,匯為練湖數十里,至西郭外,汪洋澎湃,擅魚稻蓄泄之利。東南一帶,運河環之,結成壯縣。”

練湖幅員四十里,聚蓄丹徒長山八十四汊之水。由西而東,有上湖、下湖之分。上湖高于下湖,下湖高于運河,上以前人于上湖之東建石閘四座,又于其北建黃金壩一座,使上湖之水既不徑歸于下湖,又不直泄于運河,此為上湖之制之目的。至于下湖,亦于其東建四座石閘,以鎖其水,使不徑泄于運河,此為下湖之制之目的。自有上下湖閘壩之制,湖水常盈。每遇冬春水涸,漕艘難行,則啟閘放出湖水以濟漕艘。夏秋水發,則閉閘蓄水,使無旁溢。因此湖河之制,河之冬春不致病涸,夏秋不致病盈。

由于湖高于河,茍不堤防節蓄,則水之就下,勢若建瓴,泄無余瀝,必病于漕。濱湖田疇灌溉無水,兼而病民。治理練湖,就成了歷代之治。清乾隆、嘉慶、道光年間,練湖一直都在治理。林則徐任江蘇巡撫,以徒陽運河治水為己任,書寫了林則徐在鎮江治水的一頁。

《江蘇水利全書》卷二十八記載:道光十四年(1834)五月,兩江總督陶澍、巡撫林則徐奏請修筑丹陽練湖壩堰,裨益農田運河。是時,上湖黃金閘已壞,湖河蓄水航運都受影響。于是,閘里筑土壩,蓄水歸湖。勘得念七家古涵,砌造石門里頭,平日用土堅筑,預備濟運。仍留涵洞,引灌民田。

兩江總督陶澍、巡撫林則徐奏章說道:其受病之處,總在上游山水沖涌,易淤易泄,須得添建滾水壩,加筑圩堰,俾水勢歸湖,而免沖潰浸淹之患。由常鎮道李彥章負責擇地添建滾水壩,委丹陽知縣畢以紱,教諭李振綱在黃金閘附近,添筑蓄水土壩。新涵壩改建濟運石閘,古涵用石堅砌口門。于下湖東埂添建減水石壩兩座。

道光十五年(1835)六月三十日,丹陽縣知縣畢以紱報告道府,添建閘座、黃金壩里土壩集夫挑筑完竣。在黃金壩附近添筑蓄水土壩一座,使水勢別無滲泄,涓滴歸田。同年,林則徐、陶澍疏《籌辦通渠要道》,以運河張官渡溜勢變遷,移閘于迤上二百丈之處,改建練湖張官渡閘為雙孔閘。

疏浚徒陽運河

治理練湖同時,徒陽運河航道治理也同時進行。道光十三年(1833)正月,巡撫林則徐奏請,浚徒陽運河。道光十四年(1834)十一月,巡撫林則徐奏請,回空漕船由橫閘(丹徒閘)進口,掃數南下。又奏,大挑丹徒丹陽運河,估銀三萬一千余兩。林則徐和陶澍謀劃徒陽運河航道的治理。

林則徐于道光十五年(1835)正月二十九日,上奏朝廷:“竊照鎮江府屬丹徒、丹陽運河,為江、浙兩省漕船經由要道,該河極為淺澀,回空改由橫閘進口,經臣親駐丹徒設法籌催,并勘明該河應行循例大挑,將橫閘以上至京口一帶先行開工,其橫閘以下工程,于回空過后接續興辦,業將估需銀數及先后施工緣由,奏蒙圣鑒在案。”

徒、陽運河進行了大挑(浚河)工程。林則徐同常鎮道李彥章嚴定章程,飭令丹徒縣知縣張寬培、丹陽縣知縣畢以紱,各就所轄境內分領承辦,逐段委員嚴密查催,剔除積弊,務核土方尺寸,勒限程功。林則徐致力興修水利工程,對鎮江段運河高崗夾河情況了如指掌。林則徐以“鎮江為漕運咽喉,江浙兩省糧船皆所必由之路,但因該處運河本系鑿山通道并無水源,祗恃引江入河以資浮送,而江水又不宜過大。若運河灌輸盈滿,于行舟固為勝利,而沿江田地早已被淹。如江水落低,則利于洲田又不利于漕運。”解決河道利運,唯有浚深河道。林則徐首先浚深橫閘至京口河段。然后浚理橫閘至丹陽河道,以及練湖疏浚。練湖是徒陽運河水源之一。練湖疏浚后,一改過去淤塞舊貌,水大可泄,存水一尺四寸,“已可灌田十萬畝”。湖水放一寸,河水增一尺。可以從根本上解決漕運和農田灌溉之間的矛盾。

打擊漕幫諸弊

林則徐在鎮江,一面整治水利,一面探察鎮江漕幫諸弊,大刀闊斧整頓漕運秩序。

道光十五年(1835)初,鎮江運河潮枯水淺,京口沙灘涸露,難以通舟。兩江總督陶澍、江蘇巡撫林則徐,將回空江、浙幫漕船六十二幫,船二千二百余只,改由丹徒鎮橫閘行走。年前十一月,鎮江遭遇西北風,日夜不絕,江潮低落異常,閘口露出的沙灘反高于江中水面,且各幫糧船凍在河中,橫閘口也不能進船。林則徐親率常鎮道及鎮江府縣,馳赴丹徒鎮駐扎。一面將附近運河積水引灌入閘口,一面分段派員,多雇夫役拉船撈淺,催促各幫回空糧船進口。

當時南漕水手入冊共有四萬多名,各有幫頭。字輩排序是“清靜道德、文成佛法、仁能智慧、本來自性、元明興理、大通悟覺”二十四班輩。亦有“糧船跳板三丈三,進幫容易出幫難”之說。糧船約有一百幫。鎮江前后兩幫、鎮海前幫、廬州二幫,最為兇悍,常在丹徒鎮、杜野湖、豬婆灘、都天廟等處攔河搶劫、斗毆生事。

《清林文忠公則徐年譜》記載:道光十三年(1833),林則徐體察漕幫不法行為:“每年漕船歸次之后,凡商民船只經過,小則訛詐錢文,大則肆行搶奪。其訛詐之法,或將漕船橫截河中,往來船只非給錢不能放行,名曰‘買渡錢’。或擇河邊淺窄之處,兩船直長并泊,使南北船只俱不能行,必積至千百號之多,阻滯至三四日之久,然后有沿河地棍,名曰‘河快’者,向各船科斂錢文給付漕船。令其抽單分泊以便各船行走,名曰‘排幫費’,迨至受兌開行。又另以‘捉船潑米’為名。如遇重載商船,該水手等即用米一石傾入艙內,非給錢不能行。否則加以搶糧名目,人船并鎖籍稱送官究治,即可得錢。其訛詐之處最著者,鎮江府丹陽縣之市河、丹徒縣之越河閘、豬婆灘、都天廟、大閘口等。其所訛詐錢文,每幫均有‘總頭’收掌,除總分派各船之外,領運員、弁之家丁差役人等,均有分肥。”

道光十四年(1834),《清林文忠公則徐年譜》記載了這樣一段文字:“時各省糧船數千號,水手不下數萬人,因而結成幫派互相仇視殘殺,糧船所過地方,時有折體斷肢漂流水面。最甚者則聚眾械斗。而江蘇之鎮江前后兩幫尤為著名兇悍,竊殺搶擄,靡惡不為。且與浙江湖州府屬八幫積有世仇,各不相下,每遇必尋釁糾斗。茍兵弁稍疏防范,即滋生事端。以故公(林則徐)此時多駐節丹徒而鎮撫之。”

林則徐親駐丹徒鎮一個多月,嚴厲打擊了漕幫犯罪人事。巧拿寄泊鲇魚套鎮江后幫幫首閻大漢,水手丁朋鈴、王七、韓老,以及鎮江幫頭王富貴等給予鎮壓。經公(林則徐)屢次派兵彈壓,這段河道上不再發生尋釁犯罪事端。林則徐采取的一系列治理徒陽運河的措施,確保了徒陽運河的暢通和一方平安。

責任編輯:阿君