從老信封聊聊衛生防疫站

記者 竺捷

7月14日揭秘版“從‘血吸蟲病暑假訓練班’說起”提到的血吸蟲病防治,主要職能部門是血防所和衛生防疫站。市民徐先生收藏了一些相關信件和信封,一起來看。

誕生于鐵路沿線

早在新中國成立前,參照蘇聯的經驗和做法,解放區已組建了各種形式的防疫大隊。1950年3月,衛生部成立中央防疫總隊,下設6個防疫大隊,前往河北、天津等多個地方開展防疫工作。1950年7月,為保護旅客及鐵路職工和家屬的健康安全,中央人民政府鐵道部通令全國各鐵路在沿線主要大車站設置衛生防疫站,以加強管區內急、慢性傳染疫病的預防撲滅和交通檢疫等事項。

最初設立衛生防疫站的火車站點有北京、天津、張家口、太原、石家莊、鄭州、長安、漢口、濟南、徐州、上海、南京、杭州、株洲、柳州、廣州共16處。1952年,參照鐵路部門的有關經驗,東北地區部分省、市首先建立了衛生防疫站,東北行政區也建立了衛生防疫總站。到1952年底,全國已建立衛生防疫站147個,各防疫站共有公共衛生醫師532人,占全國醫師總數的1%。

1953年1月16日,政務院第167次政務會議聽取并批準了衛生部賀誠副部長關于衛生行政會議的報告,決定在全國范圍內建立衛生防疫站。同年4月安徽省成立了省衛生防疫站,8月河南省衛生防疫站成立。到1956年底,全國29個省、自治區、直轄市及其所屬地(市、州)、縣(旗),除有些少數民族和邊遠地區外,都建立了衛生防疫站。以鎮江為例,1949年10月鎮江市成立衛生委員會,1950年6月成立鎮江市衛生防疫大隊,1953年建立鎮江市衛生防疫站。

配套政策的出臺

新中國成立初期,我國面臨著疫病叢生、缺醫少藥的局面。威脅人民生命與健康最主要的是急性傳染病、寄生蟲病和地方病。疫病的流行嚴重影響了生產的發展和生活的改善,使疫區出現了人口減少、生產下降的問題。

1954年10月,衛生部頒布《衛生防疫站暫行辦法和各級衛生防疫站組織編制規定》,這是我國衛生防疫體系建設中的重要文件,明確各級衛生防疫站的任務是預防性和經常性衛生監督與傳染病管理,工作內容拓展到環境衛生、食品衛生、學校衛生、放射衛生以及傳染病控制等領域。1955年7月,我國頒布了第一個衛生防疫法規——《傳染病管理辦法》,規定了對18種傳染病的管理辦法。同年11月,毛澤東又在中共中央杭州工作會議上提出:“要消滅血吸蟲病,‘血防’工作要由黨委統一領導。”

新中國成立初期,鎮江地區每個縣只有一所公立醫院開展和管理醫療衛生防疫保健事務。鎮江市區只有三所公立醫院,即省立鎮江醫院、江蘇醫學院附屬醫院和鎮江縣醫院,其余均為私立醫院和診所。市區除三所公立醫院和基督醫院以西醫為主外,其他診所大部分是中醫。1949年鎮江市衛生技術人員僅有1205人,其中市區為732人。

對疫疾分兵作戰

根據傳染病對人民健康危害的嚴重情況,當時衛生防疫體系的工作重點是集中力量做好地方病和傳染病的防治。

鎮江地處長江下游,南部是丘陵山區,北瀕長江,江岸259公里,沿岸有萬畝江灘,一直是血吸蟲病流行的重疫區。1925年鎮江市區已有血吸蟲病病例的報道,至新中國成立前夕,以征潤洲第七、八、九村為例,發病率已高達80%,全市所轄縣(市)都有血吸蟲病流行。新中國成立后,鎮江市層層設立血吸蟲病防治專業機構,培訓專業隊伍,制定專門規劃,有計劃有步驟地開展消滅血吸蟲病的工作。血防業務機構主要是血防所和防疫站,至1976年,全市累計查出有螺面積7737.8萬平方米,累計查出病人10.3萬人,達到中央提出的基本消滅血吸蟲病的標準。

歷史上,鎮江常見的傳染病有天花、霍亂、白喉、麻疹、傷寒、斑疹傷寒、黑熱病、痢疾、流行性腦脊髓膜炎、回歸熱等18種。1912年至1929年,鎮江共發生各類傳染病流行44次,1946年至1947年,鎮江發生10種傳染病流行。新中國成立后,我市對多種甲、乙類傳染病建立疫情報告制度,對發生的傳染病做到“四早”(早發現、早報告、早隔離、早治療),及時進行防治傳染病的預防接種,消滅了天花等多種傳染病。

人員的培訓制度

新中國成立初期,我市面臨醫療衛生人員特別是防疫人員嚴重不足的狀況。1953年12月,中央衛生防疫第五大隊105人,經江蘇省衛生廳在無錫血防研究所組織的培訓后,分配至鎮江專署各縣市,開展衛生防疫工作,這批人員的加入大大增強了我市防疫力量。

圖1

徐先生有一封實寄信。先看信封(圖1),這枚公函封尺寸較小,右下角印“江蘇省衛生防疫站”,上面用鋼筆寫“鎮江市衛生防疫站”。背面貼“煉鋼工人”8分郵票,投遞戳、落地戳完整,其上分別有“江蘇南京”和“鎮江”字樣,但具體時間看不清。

圖2

信件使用“江蘇省衛生防疫站”信紙(圖2),內容為:“鎮江市衛生防疫站:你站顧茂清同志于1957年9月份在本站實習期間,因當時工資未定,向本站預借部分工資,回站后只還其部分欠款,尚欠本站30.80元。查款已有年余,現即將年終,為結清賬務,望你站代為將此欠款扣還,匯至本站為荷。此致,敬禮。”時間是“1958.11.25”,并蓋“江蘇省衛生防疫站”大印。這是一封追討欠款的信,雖然只有30.80元,但在當年也算一筆不小的開銷,因為涉及年底賬目,所以直接來催討。

從中能看出當年衛生防疫站的人員培訓方式,即市級人員到省級站點實習,再回到市級站點工作。不僅如此,當時已形成省、地、縣三級衛生防疫站,這套衛生防疫網絡成為對抗疫情疾病的重要抓手。

衛生防疫站職能

新中國成立初期的疫病流行,除此前的大量疫病殘留、疫病本身具有的傳染性之外,還有若干原因:首先是當時醫療條件較差,衛生人員及藥品嚴重不足;其次是廣大民眾的生活環境和衛生狀況較差,為疫病流行提供了溫床;最后是群眾迷信現象普遍存在,特別是在廣大的農村和山區。這使得當時的衛生防疫面臨更多挑戰。那時,市衛生防疫站的職能一方面要調查和處理流行病,組織群眾開展愛國衛生運動,在技術上加以指導;另一方面還要對工業衛生、環境衛生、食品衛生和學校衛生進行檢查和監督。如果說前者屬于疾病防控的專屬職能,那么后者則完全是公共衛生范疇了。

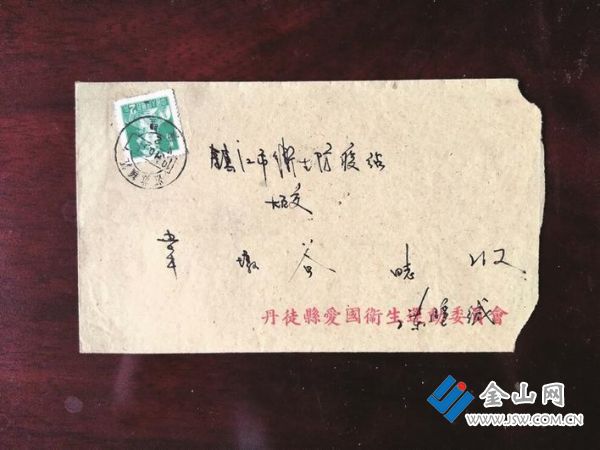

圖3

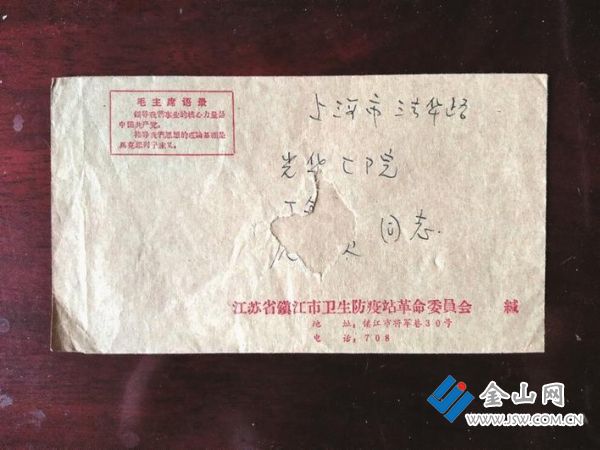

圖4

圖5

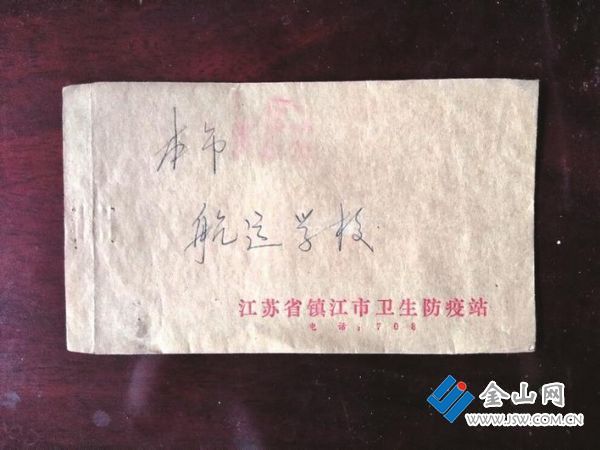

圖6

徐先生還有四枚信封,皆為公函封。前兩枚封印刷字體為繁體,投遞戳、落地戳齊全,時間為上世紀五六十年代:一件是“江蘇省衛生廳”寄“鎮江市衛生防疫站”(圖3);另一件是“丹徒縣愛國衛生運動委員會”寄“鎮江市衛生防疫站”(圖4),貼一枚“空軍戰士”2分郵票。后兩枚封時間略靠后些,均印有“電話:708”:一件是“江蘇省鎮江市衛生防疫站革命委員會”寄“上海市法華路光華醫院”,當時地址是“鎮江市將軍巷30號”(圖5);另一件是“江蘇省鎮江市衛生防疫站”寄“本市航運學校”(圖6)。

這四枚信封或許能體現衛生防疫站在當時整個衛生防疫架構中的角色——承上啟下的關鍵性樞紐,除了省、地、縣衛生防疫站相互間的合作,它與衛生主管部門、市縣愛衛會,或者外地醫院、本市學校企業也有著千絲萬縷的關聯……上世紀五十年代,我市傳染病防治取得很大成效,不僅改善了城鄉環境衛生,提高了百姓健康水平,也促進了城市的社會進步,為此后防疫工作積累了經驗。

圖:竺捷 提供

責任編輯:阿君