從抗戰時期一張支票說起

記者 竺捷

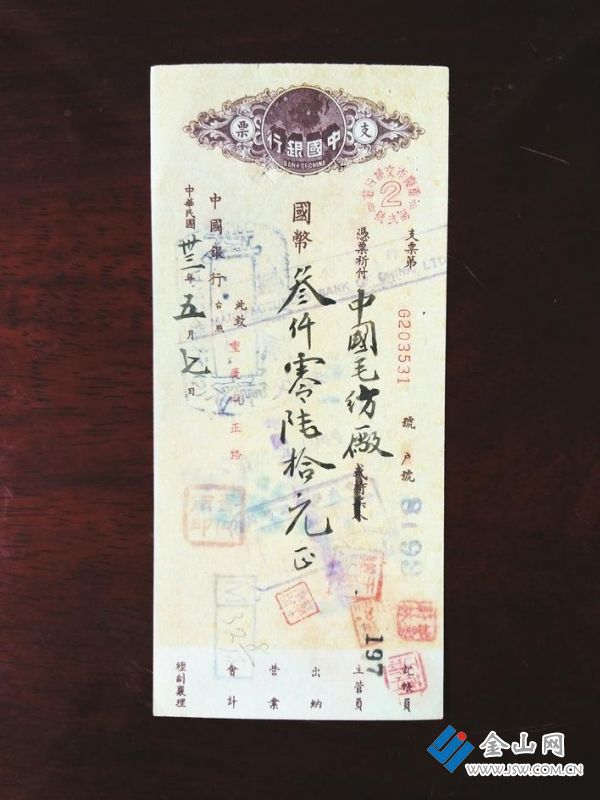

10月13日揭秘版提到銀行家吳在章,本期來說一位企業家,與吳在章一樣,他也是在上海揚名立萬的。市民許先生收藏了一張老支票,我們就從這張支票說起。

老支票印戳不少

圖1

老支票長17.5厘米,寬8厘米(圖1)。抬頭是“中國銀行”四個帶有弧度的美術字,襯在地球儀圖案上,下方有英文“BANK OF CHINA”。兩邊為歐式花草紋,上寫“支票”。右側為編號,“支票第G203531號,戶號8193”,內容為:“憑票祈付(中國毛紡廠)或持票人,國幣(叁仟零陸拾元正),此致,重慶中正路,中國銀行臺照,中華民國(卅三)年(五)月(七)日。”支票為淡黃底色,下方一條白邊,上面從右至左依次為:“記帳員、主管員、出納、營業、會計、經副襄理”。

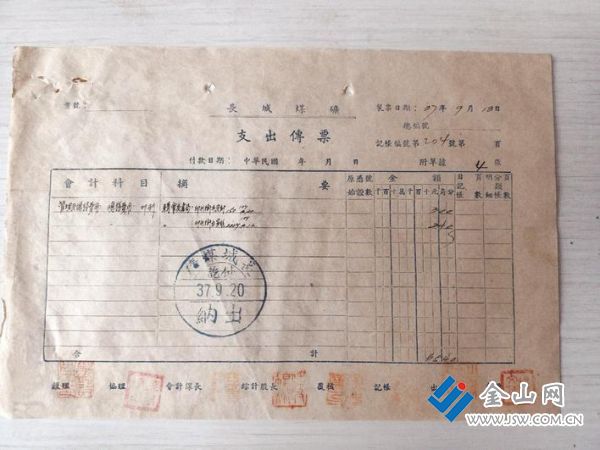

圖2

你沒看錯!這里是“記帳”,而非現在規范的“記賬”。以中國銀行這樣一家有實力的銀行來看,這應該不是印刷差錯,而是當時的明確稱謂,可見語言也是在不斷變化。為印證上述判斷,記者找到一張民國時期的長城煤礦“支出傳票”(圖2),上面印有“記帳編號、日記帳、明細分類帳”,皆用“帳”字,這似乎可作為鑒別民國票據真偽的小技巧了。那么,“經副襄理”是什么職位?襄是協助、幫助的意思,襄理等同于副理、協理,僅次于經理的職位,指舊時規模較大的銀行或企業中協助經理主持業務的人。

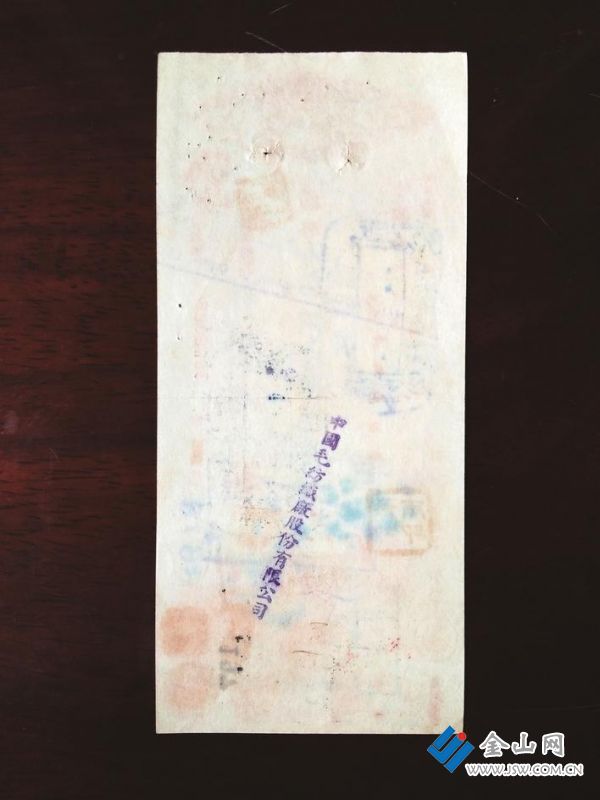

圖3

這張支票上到底蓋了多少戳?已經數不過來。大體上可分三類:一類是支票上本來的紅印,如“G203531”編號,類似的還有右上角的“重慶市交換行莊、第貳號”;另一類是藍戳,因為時間久遠有點褪色,只能依稀分辨,左上方是一枚“重慶中國銀行、轉帳”戳,形狀類似于拉長的“方孔銅錢”,此處記者看到了一個大大的“帳”字,再次印證了上面的判斷。與這枚“轉帳”戳交錯的是一枚長條藍印,上面有“BANK OF CHINA”等英文,下方是一枚英文日期戳,可讀到“下午交換,MAY 1944”字樣,與支票日期吻合。再往下還有一枚“中央銀行業務局”藍戳,這可能是業務管理銀行。最下方則是一枚印有“M”的兩格印,空格內有數字。這還沒完,支票背面還有藍戳(圖3),上寫“中國毛紡織廠股份有限公司”;第三類是紅戳,有6枚,大小不等,皆是姓名章,有楷書印、篆書印和隸書印,最左邊隸書印最好認,印文為“胥仰南印”。

胥仰南推廣國貨

胥仰南,1889年生于丹徒,長大后他到上海發展、創業,成為當地紡織業的名人。1923年5月,胥仰南與陳煜明等人合伙創辦上海鴻新染織廠,這家企業不斷發展壯大,一直延續到新中國成立后。不僅如此,胥仰南還熱心民族工商事業,以推廣國貨為己任。

近代中國國貨運動是二十世紀初產生的,在之后的三十多年中以振興民族經濟為主旨,由民族資產階級領導,措施包括發展生產、推銷國貨、抵制洋貨傾銷等,屬于進步的社會運動。先回顧一下上海中國國貨公司的歷史:1933年2月9日,中國國貨公司選擇上海南京路中段的大陸商場開業。1934年1月,中國國貨公司介紹所全國聯合辦事處成立,屬非企業組織,統籌全國加盟經營,由中華國貨產銷合作協會領導。從此,上海南京路上的中國國貨公司冠以“上海”,即“上海中國國貨公司”,其他各地的中國國貨公司也都冠以地名。

第一家是1934年5月成立的鄭州中國國貨公司。至1937年5月,共發展了鎮江、徐州、濟南、溫州、鄭州、福州、西安、昆明、長沙、重慶、廣州、嘉興12家中國國貨公司。關于鎮江中國國貨公司,1934年4月3日《申報》上有篇報道,標題是“鎮江冷御秋等籌創國貨公司”。內容為:“鎮江中國銀行行長王叔清,工商業界巨子冷御秋、嚴惠宇、楊公崖等,為繁榮省會市面,發展國內生產,特聯合上海國貨產銷合作協會,及各大國貨工廠,發起籌創鎮江中國國貨股份有限公司……”

1935年,第三屆上海中國國貨公司的董監事名單中出現了胥仰南的名字,他是常務董事,替代已故的史量才,史量才是申報館總經理、中南銀行及五洲大藥房董事。從此胥仰南躋身上海中國國貨公司核心管理層。不僅如此,1937年4月,中國國貨聯營公司在南京召開創立會,選出官股董事5人,銀團董事2人和商股董事10人,胥仰南名列商股董事名單。1937年5月17日,中國國貨聯營公司在上海天津路24號開業。可以說,在推廣國貨的民族工商業陣營中,胥仰南始終位居第一方陣,為推廣國貨作出了重要貢獻。

當年的資本運營

商人以營利為主要目標,在胥仰南的身上,也能看到當年資本運營的諸多痕跡。

1940年6月,中國股票股份有限公司設立。在6月11日發起人會上,當選董事的多為實業界有名之士:蔡聲白、許冠群、方液仙、任士剛、方劍閣、許曉初、王振芳、胥仰南等,而這家公司的資本僅有5萬元。為中國股票股份有限公司辦理注冊手續的是徐永祚會計師事務所,其被譽為民國四大會計師事務所之一。經辦人對公司章程提出修改意見,并希望公司能向當時在重慶的財、經兩部“疏解”,但公司派人到重慶去解釋,并未說動財、經兩部。1941年1月31日,經濟部駁回了中國股票股份有限公司修改章程后的第二次注冊呈請,批文稱:“近來滬市投機之風甚烈,有價證券亦為對象之一……”這可以說是當年滬市資本處境特殊、苦無發展的一個縮影。

回過頭來再說老支票,胥仰南為什么會和中國毛紡織廠聯系在一起?這就要聊到近代著名愛國實業家劉鴻生了,他被譽為“中國火柴大王”和“毛紡業大王”。抗戰時期,劉鴻生曾說過:“我在重慶辦的中國毛紡織廠、火柴原料廠等都有官僚資本的投資,我原來在上海是大老板,到了重慶卻成了大老板的伙計。”他的話雖是牢騷,卻也道出了當時官僚資本對民族工業排擠和打擊的事實。從這張老支票上,至少可以看出胥仰南是為劉鴻生打工的,或者是高層管理者,或者在公司也擔任董事,可惜記者沒查到記載。仔細想想,這也是一種必然結果——胥仰南和劉鴻生同為上海紡織業人物,屬于一個“朋友圈”。當然劉鴻生實力更雄厚,其經營領域遍布輕重工業、運輸業、商業和金融業,創立了近代中國數一數二的民族企業集團。劉鴻生的中國毛紡織廠如果需要一位懂行的得力干將打理,胥仰南再合適不過了。

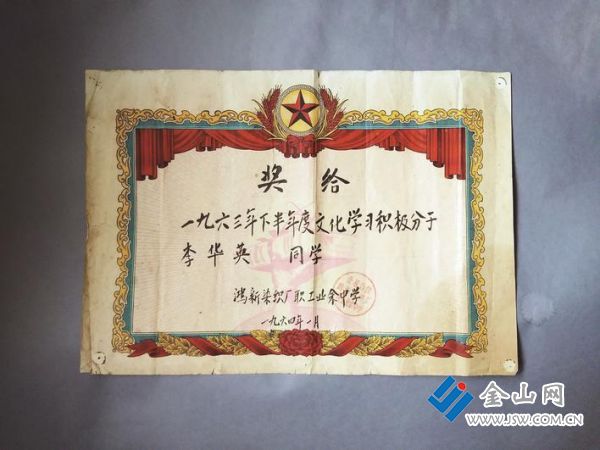

圖4

新中國成立后,上海鴻新染織廠步入新的發展軌道:1953年織機增至243臺,生產時代格等色織布;1954年色織純棉大提花沙發布開發成功,產品主銷蘇聯及東歐國家;1956年1月實行公私合營,同年,新立成明記染織廠、信祥染織廠、大順布廠并入;1966年大豐余染織廠、順豐和記染織廠并入,同年,改名上海色織十廠。如果從1923年創辦算起,上海鴻新染織廠存續了40多年,稱得上奇跡了。巧的是,許先生有一張老獎狀(圖4),時間是1964年1月,“獎給,一九六三年下半年度文化學習積極分子李華英同學,鴻新染織廠職工業余中學。”還有大印,印文為“公私合營鴻新染織廠職工業余中學”,這大概是這家老廠的最后一段時光了……自始至終,胥仰南的名字都同上海鴻新染織廠捆綁在一起,無論是個人還是企業,都成為了時代的坐標和符號。

圖:竺捷 提供

責任編輯:阿君