京口范氏文官花

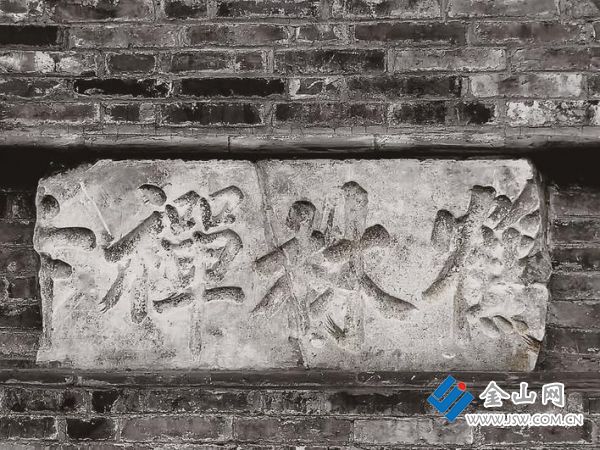

鶴林禪寺殘碑

鶴林寺新修杜鵑樓 圖:吳斌 攝

文/吳斌

南宋紹興末年,金國息縣縣令范邦彥趁宋金交戰之際,獻城歸附南宋,此后居住京口,其后代子孫名人輩出,成為京口范氏望族。如果覺得范邦彥名字有點陌生,那他女婿辛棄疾的名字當是家喻戶曉。

辛棄疾娶范邦彥女兒,辛棄疾的女兒又嫁給范邦彥的孫子范炎。范氏一脈就此在鎮江生根發芽不斷壯大。范家有株“文官花”,也算是鎮江在宋元二百多年間的奇異花卉。作為曾經在鎮江歷史上出現過的名花:“京口范氏文官花”,很多人從來就沒有聽過,可能大家只知道鎮江招隱寺的玉蕊花和鶴林寺的杜鵑花。

“文官花”其實只是一種雅稱,據說在唐朝時候只有翰林學士院有一株。此花奇特的地方是一天能變四種顏色。剛開時花是白色,不久會變成綠色,再后來變成緋色,最后是紫色。巧的是唐、宋官服有服色制度,什么等級穿什么樣的服色,所以有布衣、白身一說。七品以下穿綠,五品以上可以著緋色。達到三品可以著紫色。一朵花開顏色,順應著官服、官位,象征著一路升官,寓意吉祥,故有“文官花”之稱。北宋慕容彥逢有《貢院即事》詩:“文官花畔揖群英,紫案香焚曉霧橫。十四年間五知舉,粉牌時拂舊題名。”大概北宋時貢院也就這么一株,不能廣泛種植,否則也不會稀奇了。

京口范家的文官花應該是從范邦彥歸附南宋定居鎮江之后種植的,至于是他們從北方帶過來的,還是從哪里移植過來的現在說不清楚。這種花不同于玉蕊花和杜鵑花的生長,玉蕊花長在南山招隱寺、杜鵑花長在鶴林寺的公共場合,大家可以隨意去賞花。鶴林寺杜鵑花開,鎮江全城空巷就為一睹杜鵑花開盛況。文官花生長于私家庭院,并不適合大眾前往觀賞。況且顏色一天有四變,一個私家小院也容不得多少人,普通人也很難有那么一整天時間流連其間一睹變幻的芳容。再者奇葩異卉不是被獻入皇宮就是被豪強所奪。仁宗時揚州后土觀瓊花遷御花園不開,不得已又移植回來。大概這也是范氏所擔心的,所以外界看過“文官花”的不多。

辛棄疾是范邦彥女婿,能看到文官花是再正常不過了。他寫有《水龍吟·寄題京口范南伯家文官花。花先白次綠、次緋、次紫。唐會要載學士院有之》。“倚欄看碧成朱,等閑褪了香袍粉。上林高選,匆匆又換,紫云衣潤。幾許春風,朝薰暮染,為花忙損。笑舊家桃李,東涂西抹,有多少、凄涼恨。擬倩流鶯說與,記榮華、易消難整。人間得意,千紅百紫,轉頭春盡。白發憐君,儒冠曾誤,平生官冷。算風流未減,年年醉里,把花枝問。”

范南伯是范如山,范邦彥的兒子、辛棄疾的大舅子,后人尊稱瀘溪令。為他做瀘溪縣令的事辛棄疾還寫過一首詞《破陣子》(時南伯為張南軒辟宰瀘溪。南伯遲遲未行,因作此詞勉之)“萬里功名莫放休……卻笑瀘溪如斗大,肯把牛刀試手不……”范如山遲遲不愿意赴任是有原因的。南宋對歸正人有個規定:文官之子須換成武秩。打個不恰當的比方:文理分科,老子考了文科,到兒子輩只能考理科。范邦彥文官,范如山只能是武官資質。做文士儒生則成了范如山至死都無法完成的心愿,只能交代兒子以儒士安葬:“我死必以深衣斂蓋。終始一以儒者自處。”

古人迷信, “四相簪花”的故事在宋朝一直流傳比較廣。北宋慶歷五年,韓琦任揚州知府,當年官署有芍藥“金帶圍”一枝開四花。宋人男子有戴花的雅好,韓琦便邀王珪、王安石一起喝酒戴花,因“三缺一”,就著人從路過揚州的船上拉了個陌生朝官陳升之一起戴花。三十年間,四個人全做了宰相。之后的陳師道說道:“紅葉而黃腰,號金帶圍,而無種。有時而出,則城中當有宰相。”陳師道把這種花神話了也引得后人對這種事的向往。“朝為讀書郎,暮登天子堂。”對范如山來說,家里還有寓意深刻的文官花,卻不能做文官,那種無奈的心情可能沒幾個能理解。所以辛棄疾說:“白發憐君,儒冠曾誤,平生官冷。”宋金和議的年代,武秩只能是官冷。

范如山的孫子、辛棄疾的外孫,把辛棄疾這首寫文官花感嘆范如山的《水龍吟》刻石置放在文官花的旁邊。到了他的兒子范雷卿,果然應了讖語,為江浙儒學提舉,江浙地區最高文化長官。到了明代京口范氏文官花依然開花。明初陶安有《題范氏文官花二首》,其一“荔枝綠后緋還紫,金帶圍腰事亦常。天遣名花作奇讖,一門數世盛文章。”胡翰也有范氏《文官花贊》,稱“衣冠相望于宋元二百年之間”。之后范氏文官花則不見于文字記載。

文官花當是得益于造化之妙而非人力能種植的奇異花卉。有人說它是一種珍稀的“醉芙蓉”,“醉芙蓉”雖然也能一日四變色,但花期不同。醉芙蓉是秋天花期,文官花則是春天的花期;有說 “錦帶花”即海仙花是文官花,北宋王禹偁有《海仙花詩》,說是錦帶花稱海仙花但并沒有說它是“文官花”,所以也不應該是錦帶花。或許文官花就像玉蕊花一樣,永遠成為一個謎。陳師道說奇花異卉不是尋常時候能夠看到的,是應時而出。南宋洪適也見過文官花,他有《文官花》詩:“破白便懐青,紆朱旋著紫。鼎鼎一春忙,浮夢均夢蟻。”大概意思是告訴人們不要過于執著于文官花讖語。

責任編輯:阿君