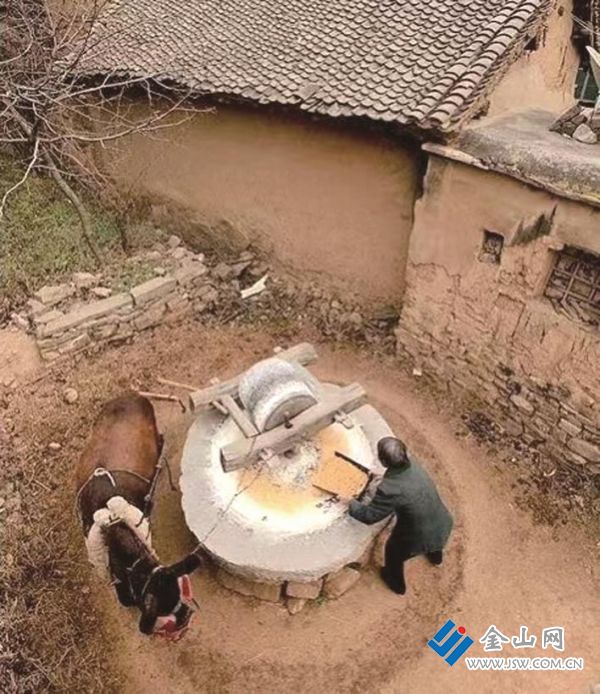

磨坊的故事

老磨坊 吳春波 提供

文/吳春波

生產隊打谷場的邊沿,有兩塊圓柱體的大石頭靜靜地躺著,直徑約六十厘米,高二十厘米左右。石頭上規律地刻著道道深溝,其中一塊石頭中間還有兩個手腕粗的圓眼。陪我一同閑逛的幾個晚輩看到這兩塊石頭,很是狐疑。問我是什么東西,干什么用?我告訴他們,這是石磨,過去人們用它加工稻米和磨面粉。聽了我的話,幾個晚輩似乎懂了,但從他們的眼神里仍能夠看出好像又不甚明了!

也難怪現在的孩子不知道石磨是什么東西,即使我這個年近七旬之人,對于石磨的記憶也已塵封多年了。若不是今天在這里看到它,許多年來就始終沒有想到過它。打開記憶之門后才發現,關于石磨的記憶竟是那么遙遠。還是我剛懂事時,曾跟著母親到磨坊里磨過糯米粉。那時一個村子里就一兩個磨坊,磨坊里安放著一盤磨。石磨分上下兩扇,上扇有磨眼和磨橛,下扇有磨臍。兩扇磨鑿出溝道的面合在一起,安在一個大磨盤上,就是一盤磨了。把糧食放在石磨上,從磨眼向下漏,推動上扇磨,糧食就會被粉碎,再將粉碎的糧食用籮篩篩出來便是面粉了。

使石磨轉動起來可以有兩種方法,一種是人推磨桿,另一種是用牛拉磨桿。小時候表哥國權的祖母曾經出過一個謎語讓我們猜:“石頭層層不見山,短短路程走不完,雷聲隆隆不見雨,大雪紛飛不覺寒”。其實謎底就是石磨,可那時自己年幼無知,絞盡腦汁也沒能猜出答案,還是國權的祖母將謎底說破,方才得知關于石磨還有這么一個美麗的謎語。

那個時候,石磨是人們日常生活中不可或缺的物件。因為人總要吃飯的,要吃飯就離不開磨坊,所以磨坊是村子里最熱鬧的地方。一個村子里一二百戶人家就一兩盤磨,一天到晚沒有空閑的時候,無論你什么時候到磨坊去,都有人在那里推磨,在那里篩籮。誰家沒面吃了,就得提前到磨坊去排隊,不然就沒有輪到自己的時候。有的人家等不及了只好到鄰村或更遠的地方去磨面。

磨坊里傳出的隆隆磨聲和陣陣篩籮聲成年累月,經久不息。這聲音是那么單調、干澀、枯燥。然而,這聲音在農村的交響樂中卻是最和諧的音符,不知慰藉了多少代人。在這磨聲里,你幫我磨面,我幫你篩籮。你來我往,互幫互助,釀出了濃濃的鄉情和淳厚的友誼。時時交織著歡聲和笑語。歡聲笑語里有農家人的酸甜苦辣,張家長李家短,也有人們對美好未來的崇敬和向往。

日復一日,年復一年。磨坊里的磨聲和篩籮聲,不知延續了多少年,也不知經歷了多少風雨。有一天,在這聲音里終于傳出了一個讓人振奮的消息,說是在不遠的姚橋鎮上已經有了不用人推的電磨。幾根電線從桿子上拉下來,一合閘,磨就自已隆隆地轉動起來,小麥眨眼間就變成了面粉,也不用人篩籮了。傳出這個消息的時候,也記不清是何年何月了,也許是上世紀六十年代末吧。這消息著實讓人振奮,也著實給人帶來了希望,更著實叫人期待。但那時我們村里依然是磨聲隆隆,篩籮聲陣陣。也不知是從何時起?磨聲和篩籮聲開始漸漸稀疏下來,到磨坊里推磨的人少了,說是鄰村已經有了電磨,人們大多都去鄰村軋面了。來磨坊推石磨的人少了,但是磨聲和篩籮聲偶爾還會響起。

年輪轉到了上世紀七十年代中期的某一天,我們村子里也辦起了糧食加工廠。那震耳欲聾的隆隆機器聲將石磨聲和篩籮聲淹沒得無影無蹤。磨坊里再也沒有往昔的繁忙和喧鬧,終于安靜了下來。偶爾也會有磨聲響起,那只是過年時家家戶戶都要磨一些糯米粉包團子……后來磨坊便成了孩子們捉迷藏的場所,成了年輕人談情說愛的寶地。再后來,磨盤傾倒,磨坊坍塌。不知從何時起,也不知是什么人將磨坊拆掉了。最后連石磨也不見了蹤影,也可能是有心人將之藏了起來,總之磨坊完成了它的歷史使命,退出了歷史舞臺。

現在,人們已從繁重的體力勞動中解放出來。想要吃面,去糧食加工廠軋面的已很少,而到面粉廠換面或者直接去市場買面成為社會的主流。磨坊對年輕人來說是陌生字眼,而對上了年紀的人來講,已成為遙遠的回憶。

責任編輯:阿君