張鵬:紙上得來終覺淺

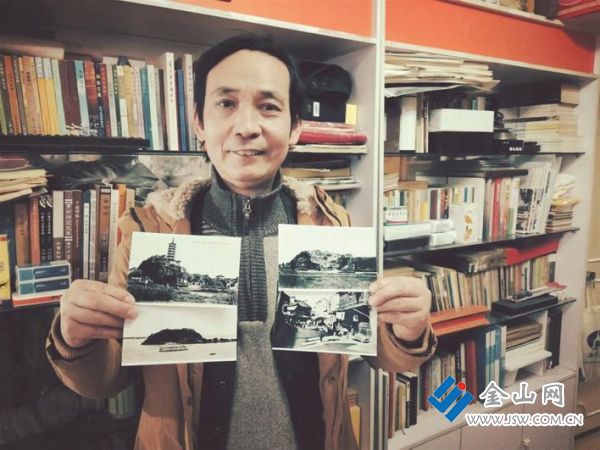

張鵬展示老照片 竺捷 攝

記者 竺捷

不少人都認(rèn)識張鵬,知道他是一位資深的火花收藏家;但很多人不知道的是,其實他有許多收藏愛好,包括收集晚清民國時期鎮(zhèn)江的老照片。

這一愛好說來話長,要從張鵬集火花說起。他1981年涉足火花收藏,鎮(zhèn)江火柴廠發(fā)行的火花自然是重點(diǎn)關(guān)注對象,這其中有不少本地風(fēng)光和文化題材的。比如1982年發(fā)行過一套鎮(zhèn)江丁卯橋出土的唐代銀器火花,一套10枚,很漂亮。巧的是,目前鎮(zhèn)江博物館正在展出這批唐代銀器。但在當(dāng)時,張鵬見不到實物,于是很想到出土現(xiàn)場看看。他讀過唐代詩人許渾的《夜歸丁卯橋村舍》,知道其在丁卯橋建有別墅,便想這兩個地方會不會有關(guān)聯(lián)?

一般來說,只有文史愛好者才會有這種想法,但當(dāng)時20多歲的張鵬已有了這般心思。那是上世紀(jì)九十年代初期,他在鎮(zhèn)江農(nóng)藥廠上班。火花收藏為其打開了一扇重新認(rèn)識家鄉(xiāng)的窗口,他決定一步步去探尋。鎮(zhèn)江首批文保單位是1982年公布的,張鵬起步時算不上靈巧,他家在道署街,知道倉巷有個張云鵬故居,隔著不遠(yuǎn),但走起來卻大費(fèi)周折。因為當(dāng)時還沒有舊城改造,巷子套巷子。至今,他仍記得找到張云鵬故居的情景:一處外觀極普通的民居,“人”字形山墻上有一道大裂縫。當(dāng)然,張鵬沒敢敲門,怕打擾住家。

大家現(xiàn)在都知道,這叫文化尋訪,經(jīng)常會在網(wǎng)友中組織。但在當(dāng)年,這樣一種文化意識的萌芽是絕大多數(shù)收藏者不具備的,因為沒有功利上的任何好處。當(dāng)時張鵬的想法很簡單,他只是不滿足于火花上的片紙所得,希望獲得更多感性認(rèn)識。古語道:“讀萬卷書,行萬里路。”張鵬或許書讀得不多,但路絕對沒少走,后來他基本上把市區(qū)的文保單位走遍了,獲得了很多第一手資料。某種程度上,它屬于文物普查員的工作范疇,但愣是被一個年紀(jì)不大的三班倒工人利用業(yè)余時間完成了。

文化能改造人,也能改造世界。張鵬改造世界的第一步便是寫信,他與當(dāng)年市文管會主任的通信至今還保留著,時間是1993年3月1日。換句話說,從那時起他便與我市文物部門保持著溝通。比如張鵬建議的兩處舊址都被列入了市文保單位,一處是家門口的“凌家祠堂”,還有一處是市四院里一幢中西合璧的建筑,到2007年公布時他才知道那幢建筑叫“張鵬故居”,是民國時期鎮(zhèn)江的一位縣長,竟與其同名同姓。張鵬也給市政府寫人民來信,內(nèi)容同樣是對文物古跡的建議,這大概是尋訪的后遺癥,太多事不吐不快。

請注意,這些尋訪絕不是走馬觀花,還有記錄,這或者緣于收藏者天生的癖好——總希望留點(diǎn)什么念想,譬如照片。在膠卷時代,張鵬拍完文保單位會去沖洗,有人需要了還要再找底片沖印。如今數(shù)碼時代了,對他反而是一種久違的解放。2011年,張鵬在朋友的資助下購置了第一臺電腦,他發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上竟有不少老照片,立馬開啟搜集模式,一直堅持到了現(xiàn)在。如今他手上有395張電子版晚清民國鎮(zhèn)江舊照,已分別拷貝給鎮(zhèn)江市檔案館、金山佛教文化陳列館,他希望這些照片能讓更多人看到……

在影像世界中,這些照片無疑屬于一座城市的“原始信息”。雖然有很多像素不高,但自有其價值。準(zhǔn)確地說,里面的每張照片流傳到今天都有一段故事,都有至少兩位需要感謝的拍攝者和保存者,這些照片可能在某個不遠(yuǎn)的將來,成為一段陳年往事的見證或旁證。作為我市民間文物保護(hù)的先行者,張鵬的這種文化自覺與其說是收藏帶來的,不如說是通過成年累月地尋訪用腳步實現(xiàn)的,它會給你我?guī)砀形蚝陀|動。

責(zé)任編輯:阿君