走進寶塔路的煙火氣

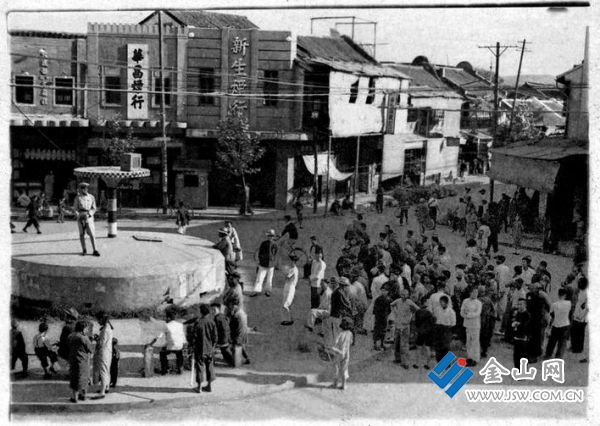

1950年,寶塔路碉堡前聽廣播

1982年的寶塔路路口

2003年的寶塔路路口

文/于錫強 圖/陳大經

鎮江有幾條老馬路,應是最接地氣的人間煙火味所在。老馬路承載著歲月滄桑、世事變遷,還有人間故事。寶塔路那熟悉的人和事經常從我腦海里躍出。

寶塔路始建于1934年,從浮橋巷至寶蓋路全長621米,1946年鋪柏油。因南端丁字路的寺廟前有寶塔形的香爐而得名。

寶塔路與大西路交會口的廣場每年元宵節前四周便會擺滿造型各異的手工彩燈,有兔子、蛤蟆、金魚、荷花、龍等,成為一道亮麗的風景并延續至今。傍晚陸續有賣餛飩、湯圓、豆腐腦、回爐干、熟菜的出攤,其中熟菜的豬頭肉、鵝鴨的頭頸爪翅是下酒的好菜,最受歡迎。白天路口還有修車、補衣、修鞋、配鑰匙等攤子。西南角是副食品商店和譚森和醬園,1956年全市慶賀公私合營集會在店前搭臺,會后有盛大的游行;西北角是牙病防治所(口腔醫院前身)和無線電修理部,我常去看師傅修電器,貨架上放著修好或待修的各式大小不一的收音機、擴音機等,工作臺上師傅正修理收音機,機內排列著電子管或大小電阻、電容等,我呆呆地一看就是大半天。看多了就想自己試試,于是經常到東北角的五化交商店電器柜尋購相關的配件,陸續選購了耳機、活動礦石、二三極管、揚聲器等零件,按圖索驥先后安裝了礦石和半導體機。既增長了知識也豐富了生活。

1983年元旦新建的五化交大樓開業,頭天晚上就有人排隊買熱門的“燕舞”收錄機。開業時人頭攢動的火爆場面仍記憶猶新。

西南角是水果店和茶食店,我偶爾會去消費一下,滿足一下口腹之欲。

往前走就是寶塔路飲食店,煙火氣是從清早就氤氳開的。一開門顧客相繼涌入,排隊買籌、取面點,燒餅、油條洋溢的縷縷香氣隨風飄來,還有掀開蒸屜蓋水汽繚繞中包子的鮮香。下面的老吳技術過硬,足以俘獲眾多食客的胃。店內座無虛席,老少皆有,面前清一色的藍邊碗內流動著的面勁道柔潤,讓人味蕾為之雀躍,鍋蓋面蘊含著特有的色香味使食客大快朵頤。許多人停車歇擔進店吃面,還有下入搪瓷缸、鋼精鍋帶走的。

印象最深的是該店從外學來的北京炸糕風靡一時,每天下午食客排起長隊爭相購買。用糯米粉裹豆沙餡的油炸糕,現炸出鍋,金黃的色澤格外誘人,外脆內甜,咬一口,滿嘴充盈著甜甜的豆沙,大人孩子都愛吃。若是去晚了便買不到了。

寶塔路每隔幾十米遠就有一條巷子,縱橫交叉的巷子長短不一、首尾相連、內外相通,卻有著不同的名稱、來歷和故事。

巷內的居民走進走出,有騎自行車上班的工人,有背書包的學生仔,有拎菜籃的主婦,有挑著擔子、背箱子的手藝人……煙火氣被他們從巷子里帶到寶塔路。

各類商店撫慰了民生。煙紙店、理發店、裁縫店、糧店、南貨店、煤球店、石灰店、毛線店、拉鏈紐扣店……都有自己的立足之地。一車車裝滿冒著熱氣的醋渣醬渣的麻袋從巷內拉出,那是附近恒順車間的下腳料,還有豆食制品廠的豆渣。

寶塔路橫街傳來一群群放學孩子銀鈴般的歡笑聲,既是昨天又在今天。

半個多世紀過去了,寶塔路舊貌換新顏,路面也拓寬了,煙火氣仍是寶塔路最質樸的氣質。老百姓日常需要的主副食品從蔬菜瓜果、肉蛋魚蝦,到熟菜、炒貨、糧油等應有盡有,餐飲店供應面條、包子、饅頭、鍋貼、麻團、糍粑、大餅等,攤春卷皮的幾個大嫂在麻利地制作,既有技術性又富觀賞性,周圍常圍著人觀看。燒餅依然是記憶中的品相和味道,深受歡迎。還有灌香腸、裹粽子、預訂壽桃的。維揚包子、魚圓、香干臭干、大頭菜等一脈相承的味道依然受青睞,瞬間喚回我久違的記憶,甚至串起了當年生活的點點滴滴。

煙火氣引來旺盛的人氣,并勃發出生機,寶塔路依然有欣欣向榮的第二春。

責任編輯:阿君