清末奇才韓善徵

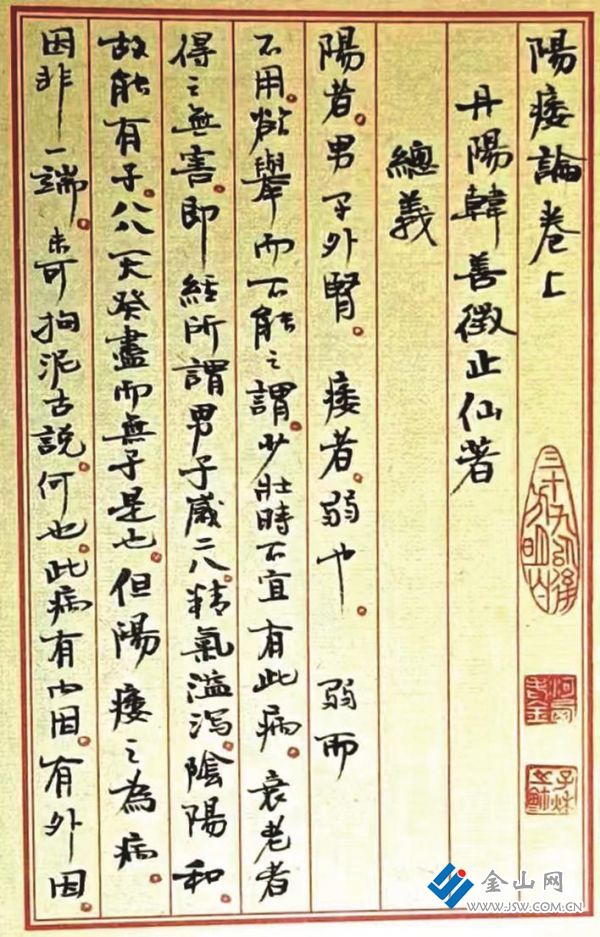

韓善徵撰《陽痿論》手抄本

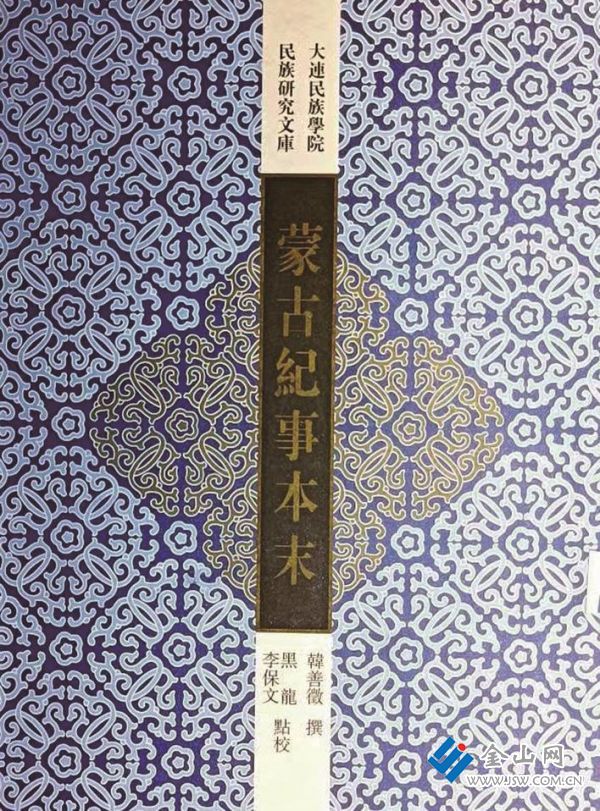

《蒙古紀事本末》點校本

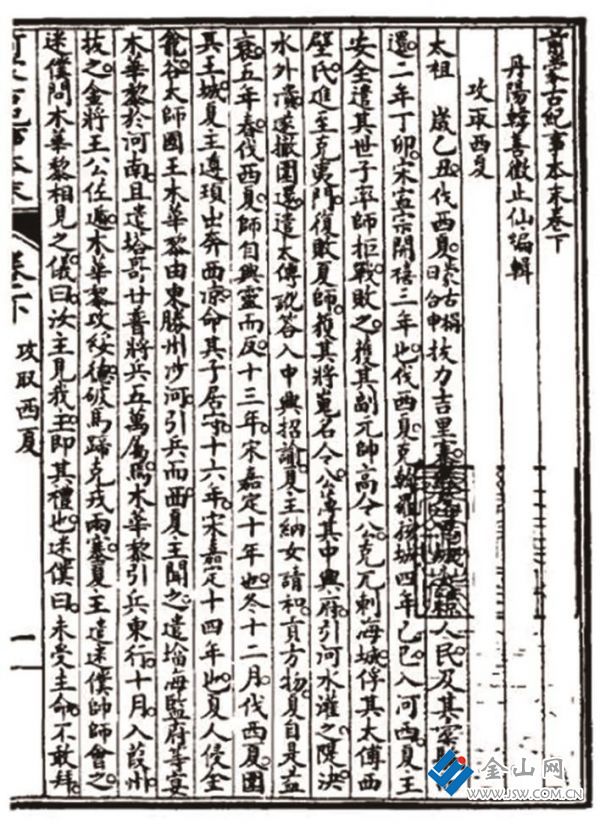

《前蒙古紀事本末》內(nèi)頁

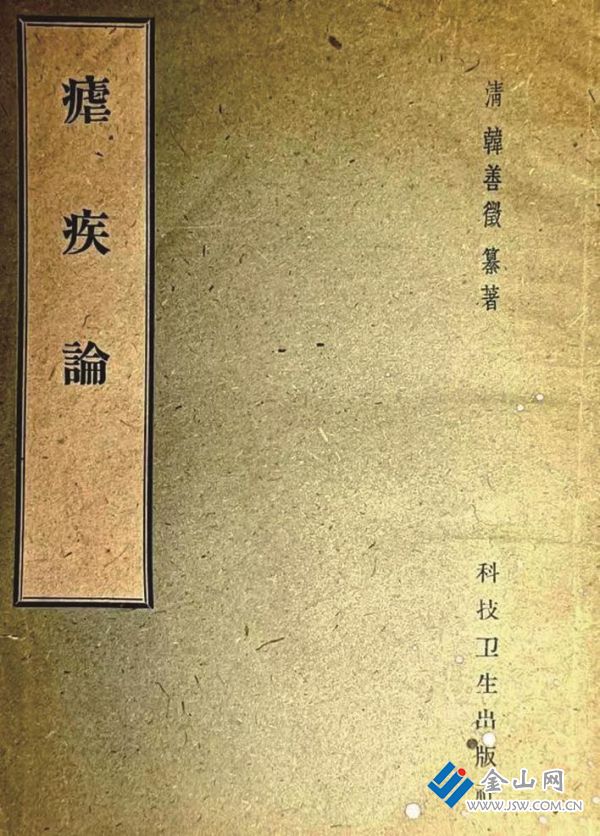

一九五八年版韓善徵《瘧疾論》

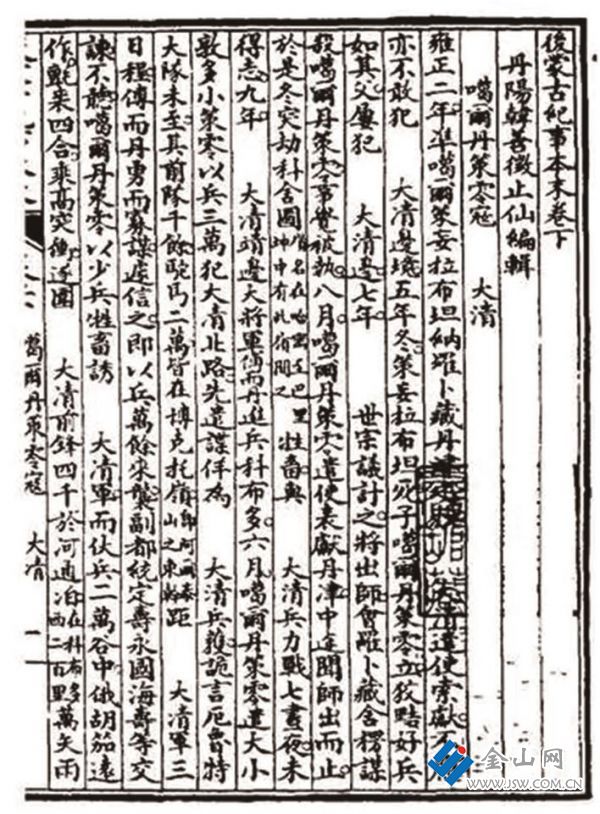

《后蒙古紀事本末》內(nèi)頁 圖:盧政 提供

文/盧政

丹陽歷史上出現(xiàn)過許多名醫(yī),如宋代的神濟,精通醫(yī)理,察脈如神,名聞一方;明代有朱棟隆,在醫(yī)學上精研二十多年,著《痘疹不求人》《四海同春》《脈藥蠡管》諸書,成為一代名醫(yī)。而清末丹陽又出了一位奇才,不僅在醫(yī)學上著《韓氏醫(yī)書六種》名聞杏林,還著《蒙古紀事本末》,聞名史學界,此人就是韓善徵。

富家子弟困場屋

韓善徵(約1852-1917后),字止軒,號止仙,又號唱盧。清末醫(yī)學家、史學家,鎮(zhèn)江府丹陽縣城人。先世為徽州黟縣人,約在明洪武、永樂年間遷徙丹陽,清代后期已躋身丹陽富家行列。按丹陽縣志記載,韓善徵伯父韓鳳來為光緒六年附貢生,曾為縣學捐辦過祭器,光緒十二年、十八年,兩次會同丹陽教諭、訓導修建縣學建筑,二十九年(1903),募建孝貞節(jié)烈總坊,還經(jīng)辦過慈善機構(gòu)崇節(jié)堂、效仁堂、粥廠等,可見其名重一方。韓善徵的堂兄韓庶征光緒二十八年(1902)中舉,三十二年受知縣委托創(chuàng)辦過師范傳習所,地點在縣治北積谷倉,每班十個月畢業(yè)。光緒二十九年,韓善徵的堂侄韓逾曾與王承露等人發(fā)起建同善堂,撫恤衣業(yè)孤寡子女。以上記載可見當年韓家在丹陽頗有影響力。

韓善徵是韓鳳來的侄子,作為富家子弟,從小就受到嚴格的文化教育,后入縣學讀書,以廩生的資格選拔為貢生。父親韓穆庭是位“嚴父”,對兒子的學業(yè)極其關(guān)心,他有個故交束允泰,光緒二年舉人,時在浙江平湖桐鄉(xiāng)一帶任知縣,韓穆庭經(jīng)常把韓善徵攻讀功名的作業(yè)寄給束允泰批改,請他提意見。然而韓善徵科舉之路不暢,屢困場屋,七次不舉,直到宣統(tǒng)初(1909),才舉孝廉方正。

科舉不果轉(zhuǎn)學醫(yī)

韓善徵性格耿介,一生苦讀,博學多通,雖然科考失利,卻致力于搜集整理文獻,孜孜不倦。光緒十五年(1889)前后,曾到上海求志書院(光緒二年創(chuàng)辦,光緒三十一年停辦)讀書,此校設(shè)經(jīng)學、史學、掌故、算學、輿地、詞章六科目,聘請鐘文丞、俞樾、高驂麟、劉彝程、張煥綸等知名學者主持。韓善徵成績優(yōu)異,獲得過書院的獎學金。

由于多年科舉不果,韓善徵就棄儒學醫(yī),廣搜醫(yī)籍研讀,時已到中年。光緒十九年(1893),束允泰因公到上海,見到在此拜師學醫(yī)的韓善徵,驚訝不已,當面責問為何放棄舉子業(yè)。韓善徵卻莞然答道:“此亦仁術(shù)也,鳥得以其技小而賤之乎?丈夫生不能預牧民之任,亦得補天地生成之所不及。”束允泰無法改變他的人生方向,只能再三囑咐他不要放棄科考。

這一年夏秋,瘧疾流行,諸醫(yī)投藥小柴胡湯無效,斃者接踵。韓善徵咨詢諸醫(yī),皆以為不祧之法,歷訪各地負盛名者,也不能明其義,內(nèi)心感到歉疚。于是研讀葉香巖瘧案,再讀海昌王孟英著述,乃悟得醫(yī)家治瘧無效之原因。經(jīng)潛心研究與實踐,韓善徵纂成《瘧疾論》一書(1897年刊行),是為輯述瘧疾較為全面之專書。書成后,韓善徵馬不停蹄,繼續(xù)廣覽博讀,潛心四載,撰寫出《痢疾論》四卷、《陽痿論》二卷、《金匱雜病辨》三卷、《時病撮要》一卷、《醒世瑣言》一卷。

韓善徵著醫(yī)書的同時,也在丹陽懸壺行醫(yī),濟世救人,積累了豐富的臨床經(jīng)驗。光緒二十二年(1896)冬,任錢塘知縣的束允泰謝職歸鄉(xiāng),定居城內(nèi),目睹了韓善徵精湛醫(yī)術(shù),他說:“見韓生之活人,果能知疾之所起,而措之裕如。”來年(1897)仲冬,韓善徵將六本醫(yī)書稿合為《韓氏醫(yī)書六種》,請束允泰作序。束欣然應允,還在序中言:“余閱諸書,皆本生平所得,以辨訛正誤,其言簡而明,且切于用。較比之拾人唾余,好為大言以欺人者大相徑庭矣。”即便如此,他還是勸韓不要放棄科舉。

《韓氏醫(yī)書六種》當年并沒能全部刊印,只有《瘧疾論》一書付印,其他的都只有手抄本傳世。

留心史學著史書

在研究醫(yī)學的同時,韓善徵也留心史學,重點放在蒙古史的研究上,最終寫出《前蒙古紀事本末》《后蒙古紀事本末》兩書,成書時間為光緒三十年(1904)正月和九月,來年(1905)仲秋由上海春記書局石印刊行。光緒三十二年(1906)孟夏,他將兩書合一,取名為《蒙古紀事本末》,請同鄉(xiāng)名士張素作序。

宣統(tǒng)元年(1909),韓善徵通過“制科”途徑,舉孝廉方正。“孝廉方正”是清代特設(shè)的制科之一。自雍正時起,新帝嗣位,詔直省府、州、縣、衛(wèi)各舉“孝廉方正”,賜六品章服,備召用。這也算是對他七次科舉失利的一點補償,此時他已近花甲之年。也就是在這年,新任兩江總督張人駿下令在南京龍蟠里開局修《江蘇省通志》,韓善徵受邀參編。

省志之修,由來已久,早在同治、光緒年間,江蘇大吏令各州縣修志書,為纂輯江蘇通志作準備,然而遲遲未動。直至宣統(tǒng)元年(1909),兩江總督張人駿才奏置通志局,延聘繆荃孫為總纂,另請胡炳益、丁國鈞等34人為分纂,著手編纂通志。不料兩年后辛亥革命爆發(fā),通志局解散,此事半途而廢,僅有《江蘇金石志》《江蘇兵事紀略》單獨刊行。韓善徵雖沒能見到志書竣工,但也作過大貢獻,“勘訂多出其手”。由于所接觸的文獻資料多,故而又著有許多史書,如《歷代邊防紀要》四卷、《春秋疆域今地釋》一卷、《戰(zhàn)國今地考》八卷、《江蘇海防輯要》、《江蘇江防輯要》、《丹陽疆域形勢紀要》等,由于大都散佚,撰寫時間已難以考證。

民國入川任知事

通志局解散后,韓善徵又回到丹陽。曾為丹陽何氏八修譜作序。此譜編修于民國二年(1913),卷首大字譜序為韓善徵撰寫,并由書法家郭宗儀書寫。此事足以說明韓善徵當時已是丹陽舉足輕重的名人。

也就是這一年(1913)12月2日,民國政府公布了“縣知事任用暫行條例”,規(guī)定縣知事由考試產(chǎn)生。來年(1914)2月15日舉行了第一屆考試,后又在4月舉行了第二屆考試。韓善徵赴京參試,成績合格,授得四川某縣知事。這樣他就入川上任。

遺憾的是入川后事跡再沒發(fā)現(xiàn)文獻記載。但根據(jù)其后人回憶,他入川后還與夫人生了兩個孩子,并卒于任上。其死有兩種說法,一說是任職時遇刺而亡;一說是任職時從馬上跌落后不治身亡。不管真相如何,其卒年大概在1917年之后。

縱觀韓善徵的一生,讀書求仕之路不暢通,但在學術(shù)研究上出奇制勝,在醫(yī)學與史學上獲得重大成果,成為晚清一個知名人物。

在醫(yī)學上,他的《韓氏醫(yī)書六種》可以與許多大醫(yī)家相提并論。內(nèi)容廣泛,論證精詳,對后學頗有啟迪。縣志評他“持論高古不媚俗,為人處方極精。”又言:“邑中著醫(yī)書者,自善徵始。”其中《瘧疾論》三卷是他總結(jié)醫(yī)家治瘧之得失,全面論述瘧疾之脈、因、證、治,并附前人治驗醫(yī)案;《陽痿論》二卷則辨析陽痿各種病因,錄周慎齋、徐洄溪、王孟英、俞東扶等醫(yī)家治陽痿之驗案,并加按語闡發(fā)己見,后列內(nèi)因門、外因門、不內(nèi)外因門之治驗方二十七首。糾正了前人將陽痿與陽虛等同之偏見,奠定了中醫(yī)男科辨證論治陽痿病的證型基石。同時他還重視脾胃在治療陽痿中的作用。

韓善徵還著有《白喉癥治訂誤》一書,可惜已佚。《韓氏醫(yī)書六種》稿本現(xiàn)藏于上海中醫(yī)藥大學圖書館,堪稱鎮(zhèn)館之寶。《瘧疾論》單行本已出版過多次,而《陽痿論》被稱為“中國第一部中醫(yī)男性專科醫(yī)書”,學術(shù)價值極高,2019年由金保方教授注解,編成《陽痿論評注》一書,由中國中醫(yī)藥出版社出版。

在史學上,他最重要的貢獻是《前蒙古紀事本末》《后蒙古紀事本末》兩書,合稱《蒙古紀事本末》。面對晚清國難,他飽含憂患意識和愛國情懷,傾注大量精力,完成了這部不朽的著作。前部分記述了從公元七世紀蒙兀室韋到元朝至元八年約六百年的歷史,后部分則記述了從明洪武元年元朝滅亡至清朝統(tǒng)一蒙古各部四百余年的歷史,合為千年史。是迄今所知最早的一部蒙古部族通史,具有較高的史學價值。《蒙古紀事本末》刊行后,流傳大江南北,對普及我國蒙古及邊疆民族史知識,增強人們的愛國意識,也產(chǎn)生了積極影響。《蒙古紀事本末》近年來由學者黑龍、李保文進行了點校,并由上海古籍出版社2012年9月正式出版。

責任編輯:阿君