一座名人館誕生的前前后后

姜哲介紹名人館

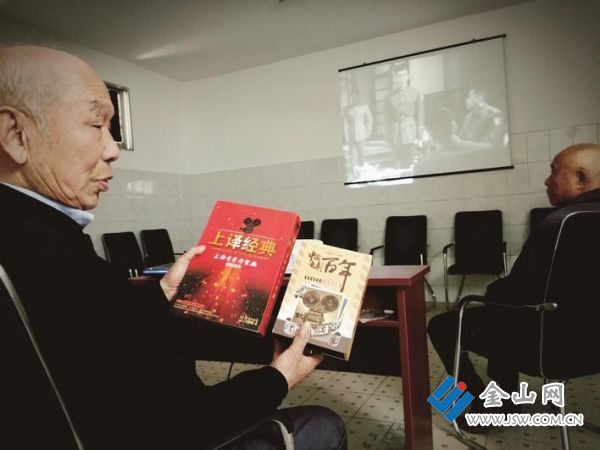

姜哲的“銀潮影院”

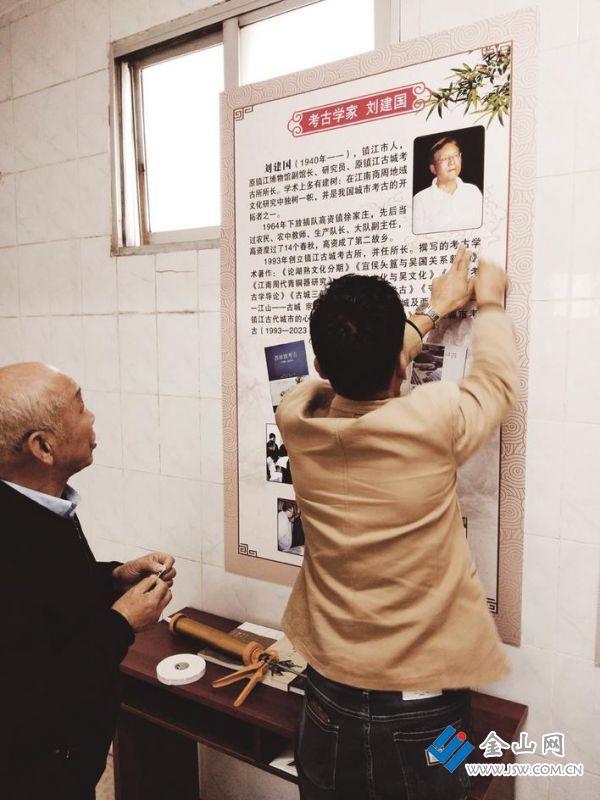

修改展板內容

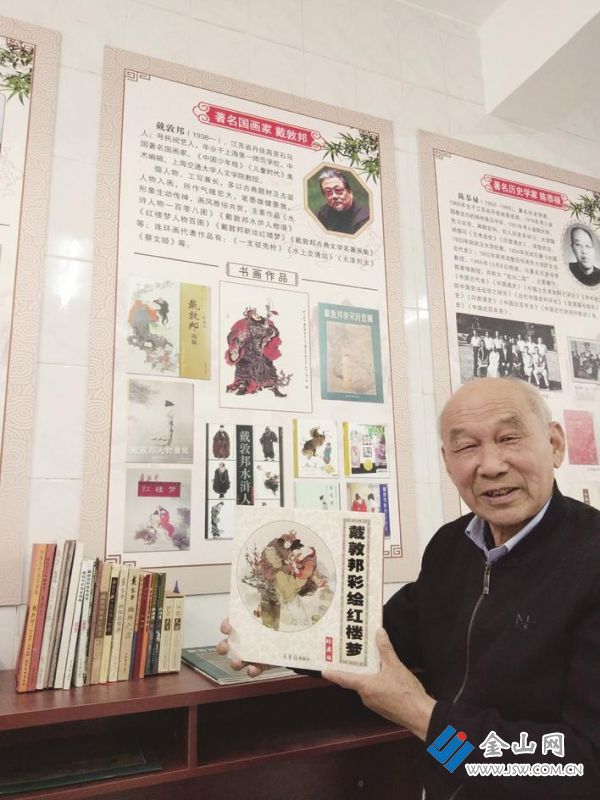

館藏的戴敦邦資料

記者 竺捷

81歲的姜哲老家在蘇北,上世紀六十年代來到丹徒高資,結果一待就是一甲子。以前他是高資農技推廣站的站長,退休后他好像變得更忙了,今年五一節,由他籌辦的高資文化名人館開門迎客。

歲月的回響

名人館設在高資街道養老服務中心,街道社區教育中心也在這里,兩家機構在一個大院。去年春天養老服務中心開辦時,姜哲就常過來轉悠,聽說養老中心要招志愿者,他第一個舉手報名。這里的志愿者可能跟我們想象的有點不同,更多擔當的是“和事佬”角色。比如一幫老人打牌下棋,有時難免鬧點小矛盾,只要拳頭還沒有揮出,那么就有將其消滅在萌芽狀態的可能。這個時候,老姜就出馬了。

果然姜還是老的辣!他在高資指導農戶種田,當地2萬畝農田,4000多戶農民,姜哲不一定認識每個人,但農戶基本上都知道他,所以多少會給幾分薄面。不僅如此,作為高資街道老干部黨總支的一名黨員,老姜還主動承擔起了社區教育的職責。每天來養老中心活動的有五六十位老人,老姜把他們組織起來免費教授“芽苗菜”種植技術。這是他的老本行,芽苗菜有很多種,比如黃豆、豌豆、西藍花,都是無土栽培,干凈衛生,如果溫度適宜的話,半個月就能收一茬,可以改善一下伙食。

有一天,老姜注意到社區教育中心有兩間空教室,感覺空著怪可惜,便想把它利用起來。搞什么呢?在老搭檔農業專家沈曉昆的提示下,老姜找來一臺可插光盤的步步高播放機,放起了老電影。內容包括238部中國經典電影、120部上海電影譯制片廠片子,隨點隨看,取名“銀潮影院”。不過這才用了一間小教室,還有間更大的,老姜便想辦一個貨真價實的高資名人館,一圓夙夢。

為什么會有這一想法?那是因為姜哲退休后受到沈曉昆籌辦聞捷紀念館的影響。聞捷紀念館2007年10月開始籌建,最初條件很簡陋,就在高資聞捷路最西端的一間空房子里,當時也是姜哲的落腳點,他和沈曉昆把四處征集來的資料堆在那里。2010年,聞捷紀念館搬入高資文化中心三樓,有兩間展覽室,一間辦公室。這當然也是姜哲的功勞,他好歹也是高資農技推廣站站長,經常面見領導,因此通過各種場合推薦聞捷紀念館。

2013年,聞捷紀念館搬入高資中心小學,并重新布展。早在6年前,高資中心小學包校長就參觀過聞捷路上的那間空房子,當時因為資料有限,包校長并沒有表態。六年之后,收集的各類聞捷資料已蔚然大觀,足以支撐一個展館的基本框架,這才引起了校長的興趣。應該說這多少還是姜哲的功勞,因為他人頭熟啊,所以找房子一直是其強項,這對藏館來說往往是最大的開支。

歷史的回眸

十多年間,姜哲參與聞捷紀念館的建設,接觸了解了很多高資的名人,這才漸漸萌生了做文化名人館的念頭。彼時,姜哲擔任聞捷紀念館副館長十年之久,很多時候都是他為參觀者講解;現在,老姜發現這樣已不足以表達其胸中塊壘,他更希望親手打造一座館。今年,經過大量前期準備,在幾位熱心人士的支持下,名人館終于擺上議事日程。

其實,八年前姜哲就在高資村老年活動中心走廊掛過五塊展板,它可以理解為名人館的雛形。五塊板子因為釘得牢至今還在,那五個人分別是聞捷、戴敦邦、陳恭祿、楊德祥、繆法寶。當年一位坐輪椅的村民觀看后,立馬給姜哲提供了一個人——繆鑌,《鎮江人物辭典》有介紹,既是清代醫學家,還是書畫家。姜哲當即上網查了下,發現他的一幅《松樹圖》,筆勢溫潤,一看便知是飽學之士,畫作標價不高,僅300元,可惜當時沒買。如今再尋,早已不見了蹤影。

八年來,姜哲一刻也沒有停止資料收集與整理。之后,他又陸續發現了演員中叔皇、中國臺灣導演徐天榮等人,結果現在名人館正式上墻的有16人。做這么多展板要4000多元,全是姜哲自掏腰包,這或許就叫信念吧!就像主持人對于央視春晚之重要性,高資古今名人也需要一位不遺余力的推薦人,因緣際會之下,老姜擔此大任。他遴選高資文化名人的標準很簡單,或生于斯長于斯,或中途在此停留;而他辦館的目標更明確,即讓高資人知道高資人。

可惜,老姜的視力大不如前了,因為眼底黃斑病變,他現在要憑借50倍放大鏡才能看清小字,這給名人館收集資料帶來極大的不便。幸好,老友沈曉昆一直鼎力相助,他從各種渠道買來名人資料,先自己讀一遍,將關鍵處用記號筆標注,這樣老姜就省力多了。姜哲對自己有一個要求,即每天消化名人的各種資料,再把它們串成一個個有血有肉的故事,講給參觀者聽。

大家絕不要小看這個故事的難度系數,由于年代關系很多時候并沒有一個完整的版本。還是以繆鑌為例,除了《鎮江人物辭典》上的簡略介紹,姜哲幾乎找不到任何線索。為此他去過鎮江市圖書館,在一本地方志上查到這個名字,不過也是寥寥數語,于是他想到了另一種接近的方式。那也是七八年前了,姜哲在集鎮上打聽到兩位姓繆的老人,一位八旬,一位九旬,問了他們三個問題:“老家在哪?住在哪邊?有后人嗎?”借此判斷出高資繆姓的居住方位,并從他們口中得知了一位叫“繆奶奶”的先人。

所謂無巧不成書,這就要聊到高資街道水臺村的王文治及名人書畫館了。它是南京一對老夫妻來此籌辦的,兩人當初下放水臺,此舉當是回報。其中的老太正好姓繆,通過這層關系,姜哲打聽到她的一位親戚繆祥誼,再往下追蹤竟然又聽到了“繆奶奶”的大名,由此可知這條線竟也是高資繆姓的支脈……這樣一番帶有探究性質的講解似乎更能調動聽者的興趣,同時也讓這個故事打上了老姜的烙印。

鄉愁的回味

除了對高資名人追根溯源,嚴謹的展陳資料也讓記者印象深刻。采訪時,正好看到修改展板的一幕:廣告公司員工正按姜老要求修改內容,展板上的名人系考古學家劉建國。姜老表示,展板的文字由劉建國提供,但可能一開始考慮不太周全,致使一篇200字介紹出現了三處差錯,它們是劉建國觀展后自己發現的。這應該不算一個特例,因為籌辦名人館,姜哲與一眾高資名人們有了實際接觸的機會,而這種交流可能對雙方來說都顯得彌足珍貴。

名人館布展后,參觀者相繼而至,經常來養老服務中心活動的老人們率先飽了眼福。很快就有觀眾提供了兩位人選,一位是音樂學教授于雪琴,另一位是揚劇傳承人周秋生。于教授的資料網上很全,巧的是她的父親也經常來此玩牌,老人家嘴里雖不說什么,心里還是很樂意的。而周秋生的資料網上沒有,于是老姜立馬開啟找人模式:通過高資拉胡琴的朋友牽線,從河濱公園琴師口中得知了周秋生妻子上班的地方,如此才與周秋生取得聯系。由此可知此事的不易,第一步大海撈針,第二步地下工作,第三步才是粉墨登場。

如果將名人館比作高資大地上一粒鄉愁的種子,那么這樣一種親力親為等同于田間地頭的辛勤勞作。如此樸素無華的展陳方式,也體現了姜哲對高資名人的獨特理解——不需要多么華麗的包裝,只要捧出一顆赤誠火熱的心即可,它讓鄉里鄉親沒有絲毫的隔膜感。更重要的是,名人館隨時準備傾聽意見,這種反饋包括兩種:一種是舉薦新人,另一種是觀摩后的評價。前者為老姜提供了源源不斷的后備人選,后者則為將來修改提供依據。比如徐天榮的侄子參觀后表示,下次徐夫人從臺灣到高資,一定要請她過來,看看家鄉人是怎樣褒揚她的丈夫……

一個街道的名人館,一下子推出了10多位文化名人,其中不乏全國大家,不得不讓人刮目相看,我們可稱之為這片土地的富饒多產;而作為他們的推薦者八旬翁姜哲,也從退休后的這種身份轉換夯實了人生的厚度。

責任編輯:阿君