古城東南寶塔山

寶塔山美景 圖:王禮剛 提供

文/王禮剛

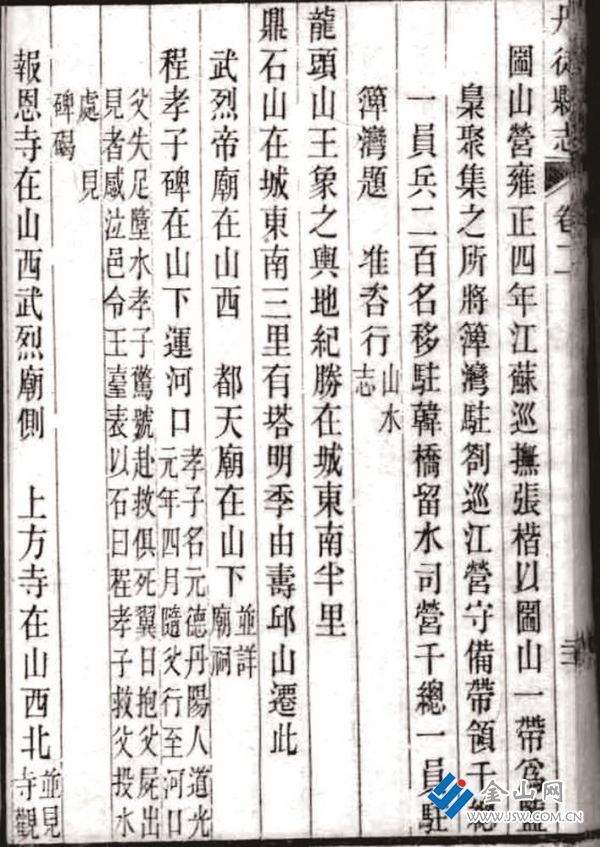

寶塔山,原名鼎石山,《鎮江市志》記載:“位于市區東南,海拔35.3米。山上有僧伽塔,明萬歷年間(1593年前后)自城內壽邱山遷建于此。塔高32.5米,八面七層,內有旋式樓梯,置僧伽像。清嘉慶年間(約1796年)塔圮,后修復。光緒中期(1891年前后),火起塔內,毀樓板塔頂,久未修葺。1962年發掘塔基地宮,得鎏金小塔等文物。1981年,撥專款修復,立‘古僧伽塔’石額。1983年7月開始籌建寶塔山公園。歷史上,鼎石山還曾建有報恩寺、武烈帝廟和都天廟等。”寶塔山,給人們直觀的歷史文化遺產即是寺廟和僧伽塔。

鼎石山的寺廟

在僧伽塔移建鼎石山前后歷史的長河中,鼎石山寺廟很多,是一座寺廟聚集的佛文化之山。史志記載武烈帝廟,在山西;報恩寺,在山西,武烈帝廟側;上方寺,在山西北;都天廟,在山下。

報恩寺,在古城之東南,即善禧寺故址。善禧寺,在古城朝陽門外。舊名南山報恩。隋開皇間,懔禪師建于通吳門外武烈帝側。唐乾符中,慤庵愿師于寺南別創廟,改舊廟為寺,請“南山報恩”額揭之。元至元中遷此。山門額曰“南山福地”。“南山報恩”原是宋安撫使濮氏之故宅。明洪武中,建觀音殿。永樂初,僧用謙建悠然閣、地藏殿、山門。景泰三年(1452),德定奏敕賜今額。報恩寺,每歲迎春,置奉芒神、春牛于內,府縣出東郊,迎之于此祭祀。

上方寺,在古城城東路北郭家坡下,漢時建。明萬歷癸丑(1613)重建。清乾隆十一年(1746),知縣胡映奎重修。咸豐間,寇毀上方寺,光緒年間有僧結茅。

武烈帝廟,在朝陽門外,在鼎石山之西偏處,始為陳府君廟。唐乾符二年(875),追封陳府君杲仁為忠烈公。梁開平四年(910),進福順王,后封忠烈王。南唐寶大十三年(955),冊武烈帝。《嘉慶志》曰:顧云《記》及《毗陵舊志》記曰:公姓陳,諱杲仁,字世威。晉陵人。年十八,舉秀才。經“對策”考試,拜監察御史。隋大業中,受詔平長白山等寇,授大司徒。杲仁娶了沈法興的女兒為妻,沈法興擬謀反,因懼怕杲仁阻止,先用毒藥將杲仁毒死。因為沈法興做了傷天害理的事情,傳說沈法興中神箭斃命。郡人以杲仁忠孝、文武、信義、謀辨八絕奏于朝,為杲仁在兵仗庫立祠祭祀。徐鉉有《廟碑》記載。

都天廟之排場

都天廟,在鼎石山下,舊在烈帝廟右,明崇禎間,僧若昧建,后移建山之東,濱臨運河,都天廟會是清代最有影響力的民間活動。參加行會的會堂有七十二家半,半家是儀仗較少的“錁兒會”。行會當天,各業都抬著神像,抬出的塑像總稱“十三甩”。有都天大帝、南國公、雷國公、立報司、轅門都土地、花神、痧神、麻神、長壽星、財神、蔣公、楊泗將軍、晏公,打出各式儀仗。

這些儀仗,有絲綢錦緞、金絲銀線精繡而成的龍袍、旗、牌、傘、扇;有用玉器、珍珠、琉璃裝飾而成的茶擔;有用名貴檀香木、楠木精工雕鏤而成的香亭、鑾駕;有用黃金白銀打成的香爐、蠟燭臺;有名人字畫,各式古董;還有各式兵器。這些儀仗的頂角,包括抬杠、扁擔都要包銅裹銀,系以紅綢,爭奇斗勝,富麗堂皇。

乾隆二十六年(1761),探花趙翼撰著了《鎮江觀都天會》,以詩歌記載都天廟會的盛況:“神會蓋始鄉人儺,黃金四目揚雕戈。漢家原廟亦遺制,衣冠月游長樂坡。城陽景王歲一駕,用二千石儀衛多。南朝蔣侯更出蕩,張弓拔白聲驅魔……流俗相沿遂成習,附會神鬼訛傳訛。潤州城東都天會,年年四月大報賽。七香亭導八棡輿,彩仗前驅一對對。金童玉女乘云軿,夾以鐃簫溢闤闠。刀矛浴鐵皆似銀,旗幟綉絲不用繪。列隊幾長十余里,糜財不在萬金內。”趙翼撰著了《鎮江觀都天會》,收錄在清刻本《甌北集》卷四十作《都天會》文本中。寶塔山現在展示在人們面前的寺廟是積善寺和都天廟。

僧伽塔的移建

寶塔山,曾經山上沒有寶塔。僧伽塔,是明末張鳳翼移壽邱山僧伽塔建于鼎石山上的。《光緒丹徒縣志》卷二·輿地五記曰:“鼎石山,在城東南三里。有塔,明季,由壽邱山遷此。”自僧伽塔移建鼎石山,人們便俗稱鼎石山為寶塔山了。經過400余年時間,由于人們直呼寶塔山,鼎石山名字被漸漸淡忘。

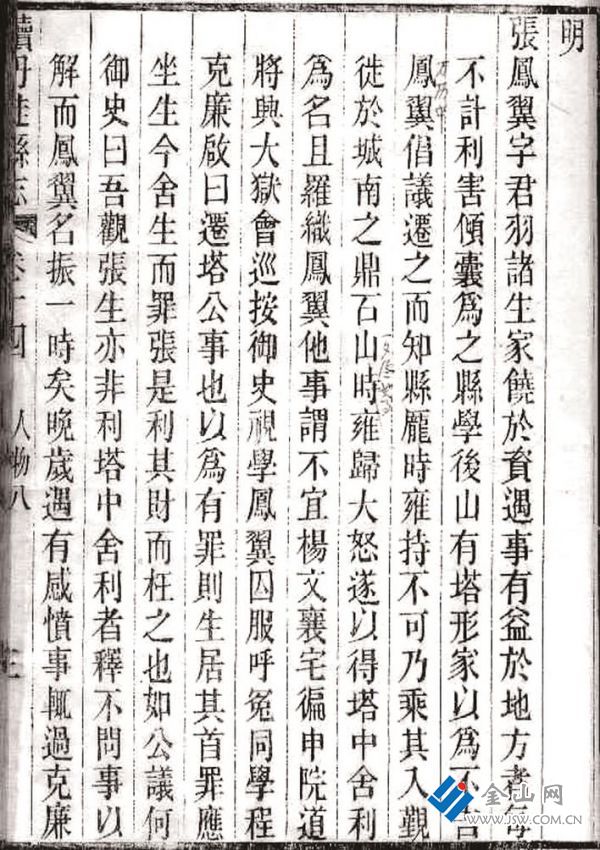

《光緒丹徒縣志》記曰:張鳳翼,諸生。邑城龍華寺改為學宮,寺后仍居浮屠。鳳翼用形家言謂:“余邑士,科名不利,移建剎城南釜鼎山。”

“張鳳翼,字君羽,諸生,家饒于資,遇事有益于地方者,每不計利害,傾囊為之。縣學后山有塔,形家以為不吉,鳳翼倡議遷之。而知縣龐時雍持不可,乃乘其人覲,徙于城南之鼎石山。時雍歸,大怒,遂以得塔中舍利為名,且羅織鳳翼他事,謂不宜楊文襄宅編申院道,將興大獄。會巡按御史視學,鳳翼囚服呼冤,同學程克廉啟曰:塔公事也。以為有罪,則生居其首,罪應坐生。今舍生而罪張,是利其財而枉之也。如公議何,御史曰:吾觀張生,亦非利塔中舍利者,釋不問事,以解,而鳳翼名震一時矣。晚歲,遇有感憤事,輒過克廉墓哭之,蓋不忘往事也。自遷塔后,學中諸生,皆連售無一科報罷者。”

究其遷塔鼎石山,要從萬歷十一年(1583),知縣徐桓回顧自縣學遷壽邱山以南,科第人文“迥不逮昔”說起。

明洪武初年,縣學以坐落在北固山淮海書院為入學地,遂筑觀德亭于射圃東,建學倉于儀門內。天順壬午(1462),郡守姚堂鑿泮池,設門廡,東立儒林坊。成化十二年(1476),巡撫牟奉撤報親道院,以其地建尊經閣,構房二十間。弘治癸亥(1503),郡守王存忠擴地立門,置坊牌二座,一曰:“德配天地”,一曰:“道冠古今”。正德戊辰(1508),大成殿郡守邱經撤而新之。庚辰(1520),知縣李東建明倫堂兩齋。

嘉靖元年(1522),提學御史蕭鳴鳳念舊學湫隘,廟祀弗稱,因大學士楊、靳二公議,特遷于朝陽門仁安坊壽邱山南麓,即龍華寺故址。堂齋門制如前,堂之東建先圣殿,兩廡欞星門外為石池,殿后為尊經閣,閣后為啟圣祠,作廨舍于堂西,后復創敬一亭于堂北。庚寅(1530),更設木主,瘞圣像于壽邱山。二十二年(1543),知縣趙河修葺,巡按御史尚維持于欞星門外,設門屏一座,匾曰“太和元氣”,分列東、西為二坊,一曰:“成德”,一曰:“育材”。萬歷十一年(1583),知縣徐桓謂自遷學以來垂六十年,科第人文迥不逮昔,乃請于前后郡守及學使者,移圣廟于明倫堂之前,位置中央,廟向始正。兩廡、戟門、欞星門、太和元氣坊屏俱隨廟改置。鑿泮池于欞星門內,跨以石橋,遷啟圣祠、尊經閣、敬一亭于廟之舊基,辟儒學門于左,而明倫堂廨圃、齋房、庖福悉如舊制。

以上敘述自洪武初年建縣學于淮海書院為入學地,再由淮海書院儒林坊舊學遷址壽邱山南仁安坊,萬歷年間知縣徐桓終于感慨了,科第人文“迥不逮昔”,由此,在縣學建筑基礎上,縣學將縣學建筑作了方向以及建置調整,以期“迥不猶人”。縣學建筑改置,為張鳳翼遷塔至鼎石山作了思想意識上的準備。

出資修葺有后人

萬歷癸巳(1593),張鳳翼終于乘知縣龐時雍進京匯報工作之際,遷學后壽邱山上浮屠僧伽塔建于城東南鼎石山上,縣學學制也作了調整。崇禎五年(1632),知縣張文光從訓導馮夢龍等議,用堪輿家言,高大巽方建龍門,遷尊經閣,移置敬一亭。九年(1636),縉紳僉謀自壽邱山移宗公祠于廟左尊經閣后。十五年(1642),知縣鄭一岳同訓導陳爾善等復修繕,有碑刻(錢志騶《記》)。十六年(1643),教論高應虛移學門于東首數武。

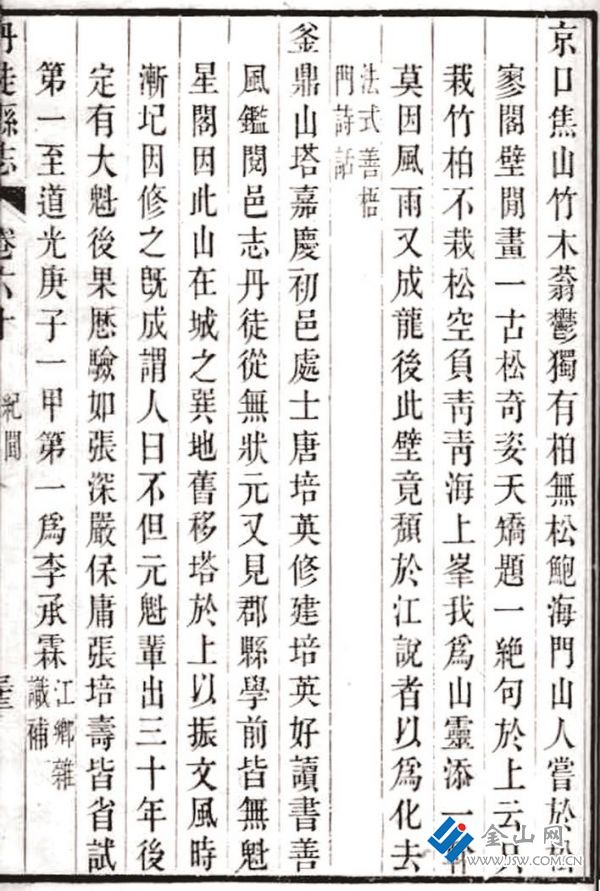

《江鄉雜識》有這樣一段記敘:說是嘉慶初年,鎮江有位處士唐培英好讀書,善風鑒。他讀了鎮江方志,了解到丹徒從無狀元,又見郡縣學前皆無魁星閣。他看到“以振文風”移建在寶塔山上的僧伽塔漸圮,他出資修葺。他非常感慨寶塔山上的僧伽塔,他說:鎮江“不但元魁輩出,三十年后定有大魁。”后果應驗,如張深、嚴保庸、張培壽,皆省試第一。至道光庚子(1840),一甲第一名狀元是丹徒李承霖。

責任編輯:阿君