南宋蔡洸的故事

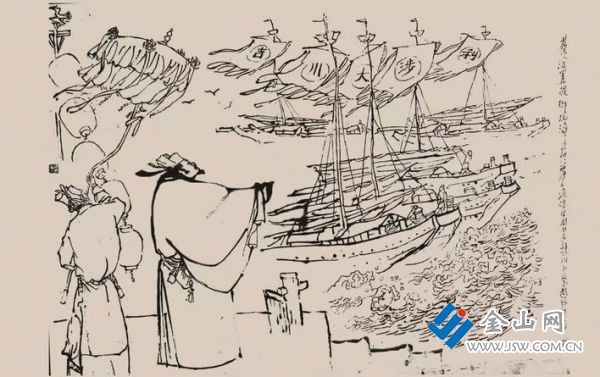

蔡洸置艘御風濤 戴敦邦 繪

救生會館內的蔡洸蠟像 圖:古渡渺千秋 提供

文/古渡渺千秋

蔡洸,字子平,福建仙游縣人,北宋名臣蔡襄之后,父親蔡伸,曾做過南宋高宗朝左中大夫,蔡洸因此獲得蔭補,做了將仕郎。宋代文官非科舉不錄,靠父蔭得官的人,是很難得到實質性差遣的。好在蔡洸并非不學無術之輩,通過努力,他參加了科舉,拿到了法科文憑,這才真正步入仕途,在大理寺做了一名審判員,沒幾年工夫,他就“遷寺丞,出知吉州”,成為高宗朝一顆冉冉升起的政壇新星。

孝宗即位后,蔡洸應詔進入刑部,不久即轉徙度支,開始了他為國理財的生涯。由于當時隆興北伐正在進行中,朝廷讓他以戶部郎總領淮東軍馬錢糧,知鎮江府,這是一個很牛且辛苦的差事,他的理財經驗當實踐并積累于此時。

在鎮江知府任上,蔡洸頗有政績。據元《至順鎮江志·津渡》記載:“西津渡,宋乾道中,郡守蔡洸置巨艘五,以御風濤之患……仍采昔人遺制,各植旗一,以‘利涉大川吉’為識,其受有數,其發有序。”

南宋時,西津渡是重要的軍港,抗金的前陣地。為了加強對西津渡的安全管理,宋代乾道年間,蔡洸在西津渡命人購置了五條大船,每條船上掛上一旗幟,以“利、涉、大、川、吉”為標志,用以濟渡救生,同時訂立規章制度,限定載客人數,并成立了兼具官渡與救生性質的水上機構,也是世界上最早的水上人命救助機構。從此,西津渡的渡船收有數、發有序、秩序井然,有效地抗御了風溺之災。

蔡洸也非常關心民間疾苦,有年鎮江地區適逢炎夏,月余無雨,旱情十分嚴重,田地干裂,禾苗枯萎,他發動百姓攔江筑陂引水抗旱保苗。這時駐扎在西溪的宋軍奉命移屯建康(今南京)。江上舶艫相繼,要過往筑陂水域。轉運司(漕司)檄文告知百姓,令鎮江府馬上拆毀陂堤,讓宋軍通航過境。沿江的黎民百姓紛紛涌進府署衙門,懇切要求蔡洸一定要保住陂堤蓄水抗旱。蔡洸見了道:“吾不忍心獲罪百姓,寧愿得罪漕司和官軍。”他斷然拒絕拆陂毀壩。不久蒼天下了甘霖,航道暢通,當年作物喜獲豐收,庶民編民謠贊頌蔡洸:“我潴我水,以灌以溉。俾我不奪,蔡公是賴。”可見鎮江地方百姓對蔡洸的感激之情。

蔡洸還是一位精于經濟管理的改革家。關于這件事,《宋史》記載頗為詳細:“鎮江三邑稅戶客戶輸丁各異,請為一體,不得自為同異。所輸丁絹,依和買之直,計尺折納,人給一鈔,官自買絹發起,公私皆便。”。上面的這段話,說出鎮江稅賦存在的兩個問題:一是“客戶輸丁各異”,二是“依和買之直……公私皆便”。

兩宋戶籍管理,雖然相對地提升了客戶(流寓戶)的地位,但在執行過程中,客戶的輸丁(徭役)還是普遍重于主戶,用現在的話說,就是欺負外地人。另外,“和買”并非公平交易。南宋建立后,國土淪喪,財政緊張,和買所需錢款,從“官出”變為了“民出”,換句話說,百姓自己出錢為官府購買物資,和買正式變成了一項賦稅制度。但在執行過程中,是由政府定價,向百姓采購物資。由于各地和買定價各異,自行攤派轉嫁,使得鄉村下戶不堪其苦,遂成南宋的一項重賦。

通過調查研究,蔡洸發現各級官司吏在征收稅賦時,人為制造客戶與主戶矛盾,并在“和買”的過程中,從中撈取油水,敲詐勒索,加重稅戶的負擔。找到問題癥結后,蔡洸就上疏朝廷,要求朝廷制定統一稅戶丁口稅額,把所有輸丁絹附加在貨物之上,直接計尺折納,官民同等照章納稅。

蔡洸的建議很快獲得皇上的支持,頒詔下令按照蔡洸提供的制度施行,雖然地方官吏從中作梗,但蔡洸管理有力、執行精準,很快解決了鎮江三邑賦稅中存在的問題。蔡洸通過這些運作,既保護了弱勢群體,又打擊了弄虛作假,可謂善政。

“財無滲漏則不可勝用。”這是蔡洸在戶部常說的一句話,意思是,國家財稅要嚴格管理。蔡洸的具體做法是,一方面建議孝宗皇帝慎選官吏,打擊貪腐,如削減冗官,控制萌補等,嚴防死堵財政的滲漏,把好國用關;一方面又支持孝宗搞經濟改革,輕徭薄賦,興修水利,發展生產,以此提高歲入。

蔡洸雖然是朝廷的理財顧問,做了多年的“財神爺”,但為官非常清廉,所得俸銀,常常用來救濟貧困的親友,囊無余資。當蔡洸退休之日離開朝廷時,連回家的路費都沒有,只好變賣了皇上所賜的銀鞍來籌集路費,不愧“忠惠”之謚。

責任編輯:阿君