控制南北,鎮守江防

□ 張劍 馬彥如

地名是一座城市獨特的文化符號。

翻看古城鎮江的歷史。宜,是考古有證最早的名稱。其后,3000余年漫長的歲月中,鎮江曾多次更名,先后用過朱方、谷陽、丹徒、京口、潤州、南徐州等。而鎮江的得名,始于北宋,并沿用至今。

每一座城市的名字都是這座城市特點的反映。細細品味城市的命名及演變會發現,每一個名字后面都包含了這座城市自身不同時期的歷史文化積淀,鎮江的得名當然也離不開本身的源流。在鎮江定名之前,有以封建諸侯命名的宜,有以開拓者衣著色彩命名的丹徒,有以移民來源地對應的南徐州,又有以一條潤浦而命名的潤州,還有以別的郡縣名作為地名的,如金陵、丹陽、延陵等,不一一列舉。

名稱的演變反映了鎮江一直是重要的政治中心和兵家必爭之地。但,最能反映城市地理形勢重要并沿用至今的,仍是“鎮江”。

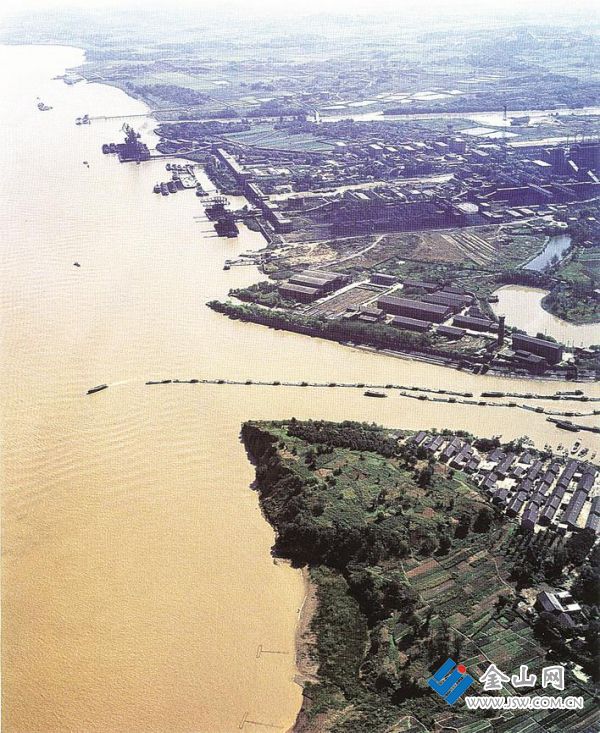

“一水橫陳,連崗三面,做出爭雄勢。”鎮江大江橫陳、群峰環抱,東有圌山關,近有焦山口,進可以攻,退可以守,歷來是江南重鎮,兵家必爭之地。宋人汪藻在其《浮溪集》中說鎮江:“千山所環,中橫巨浸,形勝之雄,控制南北。”南宋詞人陳亮也指出鎮江:“京口連岡三面而大江橫陳,江旁極目千里,其勢大略如虎出穴。”《讀史方與紀要》中的《江防考》曾這樣描述鎮江:“西接石頭,東至大海,北距廣陵,而金、焦障其中流,實天設之險。”

自古以來,鎮江就是江南重鎮。春秋時期,鎮江處于吳頭楚尾的地理位置,吳楚為爭奪這塊地方,常駐有軍隊防守,當時鎮江被稱為朱方,也稱朱防。東吳時,孫權在鎮江筑鐵甕城作軍事堡壘,稱京口,正是將這里當作一道防線來部署。京口是六朝首都的屏蔽,“建業之有京口,猶洛陽之有孟津。自孫吳以來,東南有事,必以京口為襟要”。南朝宋帝劉裕在臨死前的遺詔中說:“京口要地,去都邑密邇,自非宗室近戚不得居之。”可見他是多么看重這里的軍事地位,連派駐何人鎮守于此都作了明確規定。

唐時,鎮江名潤州,浙西節度使駐扎在此。唐中葉以后,又在潤州設鎮海軍節度,鎮江是唐代浙西地區的政治軍事中心,浙西安危,系于潤州。鎮海軍節度為軍鎮建制,浙東也曾設鎮海軍。由于鎮江位于入海口,鎮江還有過海門這樣一個代稱,故在此設鎮海軍,統領浙西潤州、蘇州、常州、杭州、湖州、睦州鎮將。有時浙西節度使與鎮海軍節度由不同人擔任,政、軍分開,有時為一人兼任,另還兼地方官潤州刺史。

央視紀錄頻道推出的大型紀錄片《航拍中國》中,稱鎮江曾為沿海城市,很多人會覺得不可思議,鎮江在今日并不靠海,離海洋有幾百里。但是早在春秋時期,長江入海口是經過今揚州鎮江后,江面驟然開闊呈喇叭形,流速放緩再流入大海。而六朝時,今天最有名的浙江潮曾一直抵達當時的京口(今鎮江)。隨著海岸的持續東移,讓鎮江越來越與沿海城市無關,可是關于鎮江市沿海城市的記憶卻長期留存在歷史文獻中。

歷代詩人在焦山、北固山、金山詩中,提及海門的詩句很多,如唐代詩人王昌齡的“殘月生海門”,唐代詩人李涉的“海門斜去兩三行”,唐代詩人杜牧的“天接海門秋水色”,宋代詩人陳孚的“潮送鐘聲過海門”,明代詩人魏際瑞的“大江東下海門寬”,明代詩人屈大均的“雙峰作海門”,清代詩人江開的“海門開闊處”,不勝枚舉。

宋代,潤州屬兩浙路,繼又分為浙東、浙西兩路,后又合一。宋開寶八年(975年),因地理環境變化,海口漸遠,將唐代沿用的鎮海軍改名為鎮江軍。宋徽宗時期曾統領過鎮江軍,他稱帝后,于政和三年(1113年)將潤州升格為鎮江府。軍事名稱改用為府治名稱,可以看出,這是一種軍政合一的叫法。也有另一種說法稱,當時統治者認為鎮江的地理位置優越,背山面江,形勢雄險,為鎮守江防之地,故取名鎮江。

鎮江,鎮守江防,透出一股凜然不可侵犯的英雄氣概,此名比較形象、貼切地道出了鎮江地理形勢的重要和作為軍事重鎮的地位,沿用至今,烙刻上這個城市最重要的銘牌。

責任編輯:阿君