乾隆南巡之古城記憶

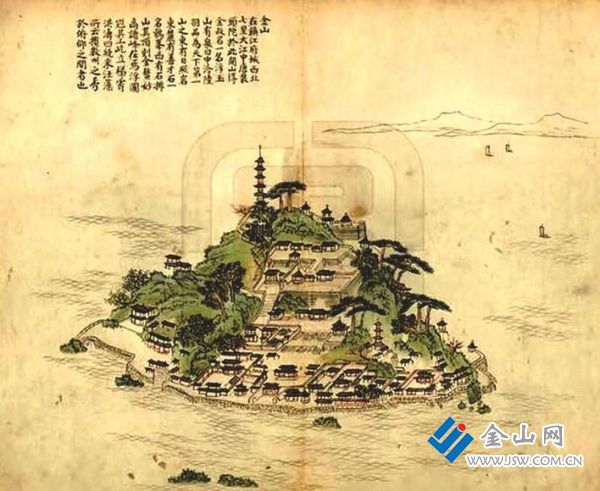

金山在鎮江府西北七里大江中

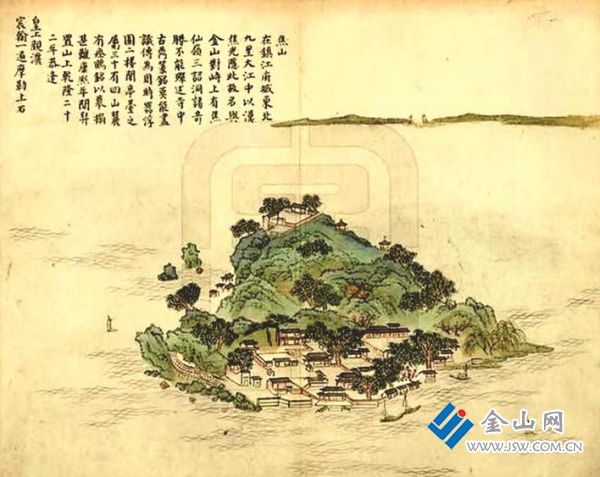

焦山在鎮江府城東北九里江中

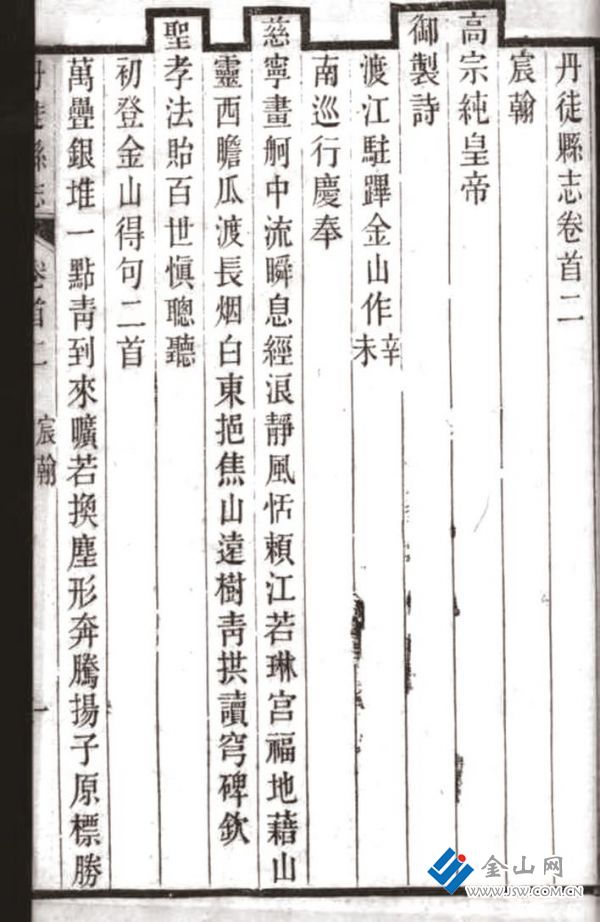

《光緒丹徒縣志》中的記載

乾隆皇帝像 圖:王禮剛 提供

文/王禮剛

乾隆皇帝,諱弘歷,雍正皇帝第四個兒子,康熙五十年八月十三日生于雍親王府邸。乾隆幼時,圣祖康熙皇帝十分喜愛他,令讀書宮中,受學于庶吉士福敏,復學射于貝勒允禧,學火器于莊親王允祿。雍正十三年八月己丑駕崩,莊親王允祿等啟雍正元年立皇太子密封,宣詔弘歷即皇帝位。莊親王允祿、果親王允禮、鄂爾泰、張廷玉輔政。乾隆分別于十六年、二十二年、二十七年、三十年、四十五年、四十九年,與祖父康熙皇帝一樣,共6次南巡,在鎮江留下了許多記憶。

乾隆帝初上金山

康熙皇帝南巡《金山》即發贊嘆:“金山,在大江中,南眺潤州,北臨瓜步。登陟其上,縱目千里,泱泱乎大觀也。朕率扈從諸臣歷覽諸勝,江山之奇,未有逾于此者。一覽江天勝,東南勢盡收。帆檣來極浦,臺榭起中流。路出丹崖上,煙同碧漢浮。登臨豁心目,浩蕩俯滄洲。”祖父之贊譽,乾隆皇帝初上金山,抑制不住心潮之澎湃,寫下了《初登金山得句二首》:“萬疊銀堆一點青,到來曠若換塵形。奔騰揚子原標勝,突兀金山更表效靈。劫外滄桑憑水閲,空中樓閣借云停。江天無盡心如爾,頓使吟情入杳冥。亭臺俯瞰真無地,星斗平臨別有天。萬古豪吟誰造極,一時勝覽若登仙。方壺圓嶠逢今日,伊闕轘轅忘去年。而我先憂饒后樂,何能福地久留連。”萬川東注,一島中立。顧瞻金山,上凌太虛,下瞰洪流,爲江南諸勝之最。“萬疊銀堆一點青”的金山,已經把乾隆皇帝的思緒帶入了“何能福地久留連”的感慨和感情之中。

鎮江博物館館藏《乾隆御題玉雕金山圖插牌》。此插碑長20厘米,寬15厘米。玉雕正面刻的是金山寺,在圖的右上角有乾隆《御題金山圖》:“不到江天寺,安知空闊奇,攜將新證取,當鏡固如斯”。背面刻的是蘇東坡與佛印和尚,在圖的右上角有乾隆《蘇軾留帶圖》:“印公四大偈,東坡不能答,留帶無語去,芥子須彌納,當時勝負機,將謂饒老衲,玉帶生莞芨,即拄而復磕。”乾隆皇帝南巡,親眼目睹金山之形勝,留下乾隆皇帝實物之記憶。

乾隆皇帝青睞鎮江,第五次南巡時,決定將《四庫全書》一部貯藏于金山寺。全書3.6萬冊,直到乾隆五十五年(1790),才繕成送交金山寺文宗閣保存。乾隆皇帝《再題文宗閣》詩云:“四庫全書鈔四部,八年未蕆費功勤。集成拔萃石渠者,頒貯思公天下云。今古英華率全薈,江山秀麗與平分。百川于此朝宗海,此地誠應庋此文。”

唱和金山與焦山

焦山坐落于城東九里大江之中,山脈接京峴山。自京峴山東北至馬鞍山、汝山、石公山(象山)入江,山水天然,寺廟建筑皆掩映于老樹蔥蘢之中。乾隆皇帝于乾隆十六年二月乙酉日,“上幸焦山。”乾隆皇帝第一次南巡就上了焦山。乾隆乘船由金山至焦山,作《游焦山作歌》:“金山似謝安,絲管春風醉華屋。焦山似羲之,偃臥東床坦其腹。此難為弟彼難兄,元方季方各騰聲。若以本色論山水,我意在此不在彼。微風人江縠紋起,從臣告我游應止。橋安舟險有名言,曉人何不當如是(葉)。須臾風息日才辰,焦先望幸意已勤。輕舟減從聊攬勝,不教警蹕呼紛紜。三詔祠邊撫遺跡,瘞鶴碑側尋殘文。交枝萬樹蔽白日,造極俯瞰干青云。江聲澎湃,山色氤氳。東西亙界,南北區分。一條白水無斷續,兩岸青山相吐吞。焦山之游不虛云,詩成用詔聞未聞。”

乾隆皇帝睿智,上金山,登焦山,可能是他早已做好了準備,金山、焦山屹立于大江之中,各有特色千秋。乾隆皇帝比金山為謝安,比焦山為王羲之,他采取和事佬的方法,“到什么山唱什么歌”,摒棄明代方豪爭比的做法。曰:“東西雙峰秀拔水,在此曰此彼曰彼。其實一脈地根連,何有于行暨夫止。”乾隆皇帝雖然唱和,但是,他在《游焦山作歌疊舊作韻》寫道:“金山豈無山,勝在包以屋。焦山亦有屋,勝在山之腹。”把金山、焦山特色描寫得清清楚楚。

古城處處有篇章

乾隆皇帝不僅治理國家大事勤政,對于鎮江古城的歷史文脈也了解地很深刻。乾隆皇帝在鎮江古城留下的許多詩篇里,記載了鎮江的文脈。

在《過鎮江府城》寫道:“焦山穩度紫霞舟,十里鳴鞭過潤州。秀麗江山窮睇眄,喧闐老幼廑咨諏。萬民爾滿瞻依愿,一意予勤富教謀。前歲災荒昨歲熟,既為慶慰亦為愁。”

在《潤州道中作》寫道:“山染青螺水綠涵,今朝春色識江南。迂途城市觀民俗,暫舍舟行策玉驂。碧草新蕪接驛樓,金山回望鏡中浮。詩人月旦非唐突,第一江山果潤州。到處摩肩戶口多,百年休養際熙和。寒衣飢食人人愿,足食足衣籌若何。許渾別墅今何在,猶道詩人丁夘橋。便可進舟行廿里,好乘京口晚來潮。戴颙宅作招隱寺,雅合斯人高尚心。玉蕊唐昌自仙品,誰知津逮此中尋。長江天塹古稱雄,守險何如守德崇。此日往來成坦道,殷殷保泰惕予衷。”這首詩篇中,寫了鎮江文脈焦山、民俗、北固山、許渾、丁卯橋、戴颙、招隱寺、玉蕊花等等。

在《潤州道中雜詠》寫道:京峴山,“鑿京峴命赭衣徒,名象雖存跡久蕪。未及臨洮東屬海,長城筑罷竟亡胡。”讀書臺,“避跡江湖權遠禍,讀書千載有臺垂。虎賁曾動中郎慕,親切寧知未若斯。”紫府觀,“福地稱居四十九,青童馬跡至今垂。洞庭已自毛萇返,知達華陽又阿誰。”招隱寺,“義季曾聞舍戴顒,竹林精舍久成空。磨笄咫尺鄰黃鵠,巾幗何妨有父風。”乾隆皇帝從“京峴山”,寫了秦始皇;“讀書臺”寫了權利爭奪,讀書避禍;“紫府觀”,寫了馬跡山道教第四十九福地;“招隱寺”,寫了劉義季,戴颙隱士等鎮江的人文、歷史文脈。

“愛帶都緣為愛人,言之不足命傳神。恍如坡印視予笑,笑是居然未離塵。”從乾隆皇帝詩文中表現出他對蘇東坡的偏愛。他在《題留帶圖(并跋)》中寫道:“玉鞶猶是子瞻遺,當日禪機竟若為。山色江聲今妙偈,外州內翰昔威儀。本無此任僧伽敚,非有余殊人士垂。欲問曾圍肚皮者,經多少不合時宜。金山留帶,向為禪宗佳話。崔子忠圖之名跡,同不朽矣。今玉帶尚存寺中,既為補足版數,付藏。而石渠所貯崔圖,亦茲山之不宜少者。乙酉春,南巡,駐浮玉。展行笈所攜軸,重題并摹成此幀,錄諸上方裝池,留鎮山門,庶幾江天空曠間,仿佛坡印風流,常參四大云。”在《玉帶上刻詩(并跋)》寫道:“道母圖中物,頭陀寺里逢。山門至今鎮,活句覓何從。詎此藍鞓者,愛他白業宗。中郎如可擬,軾也庶幾邕。玉帶曾遭回祿,缺數版。為補足,制匣仍弆,鎮山門,以成佳話。”

給予鎮江之評價

乾隆十六年正月十三日,乾隆皇帝恭奉皇太后離開京城南巡。乾隆皇帝在《恭奉皇太后駕臨金山記》寫道:“恭遇皇太后六秩萬壽,朕將合億兆望幸之歡心以祝無疆。爰敬循皇祖舊典,躬奉慈輿,屆春南幸。”乾隆皇帝第一次南巡,恰逢皇太后六十大壽,躬奉皇太后一同南巡。康熙三十八年,康熙皇帝第三次南巡,躬奉寧壽皇太后一同南巡,駐蹕金山。康熙皇帝撰寫了《恭侍皇太后駕臨金山記》。此記碑立于中泠之右,乾隆皇帝“瞻誦之余,穆然見當日忭喜之情、慈愛之意,與夫士民慶豫之忱,仿佛長在江聲山色間。”

二月之望,舟過大江。顧瞻金山,乾隆皇帝“遂奉皇太后一登覽焉。”金山為江南諸勝之最,乾隆皇帝侍奉皇太后“先后凡三登焉”。

乾隆皇帝南巡,除正常國事外,還采訪民謠,詢土俗。乾隆皇帝在寫的《恭奉皇太后駕臨金山記》中,把江南民眾久已盼望乾隆皇帝南巡,而歡欣鼓舞的場景寫入記中。維時“秀眉黃發,扶杖而觀者,耄期之叟也;摳衣束帶,望清塵而抃舞者,官吏迎而搢紳謁也;掞華摛藻,陳詩而獻頌者,士藹吉而民秀良也;攜童稚,挈壺飧,駢肩接踵于輦路之旁者,田夫野老、村嫗里媼之雜還而笑語也。”乾隆皇帝贊譽:“江浙地遠京畿,其民文而慧,文則知禮義,導之善,可以為天下倡;慧具鮮堅持入于惡,亦可以為天下倡;而且財賦所出、國家藏富之地也。”

責任編輯:阿君