人民街瑣記

人民街菜市場(資料圖片)

文/許金龍

人民街西南至大西路,東北至中華路,長190米,寬5米。據(jù)清《丹徒縣志》記載:“稱天主街,街附近建有天主教堂,故名。”原小天主街于1957年并入天主街,1966年統(tǒng)稱人民街。

一

上世紀五十年代后的天主街顯得越來越冷清。街上只有中華路派出所、天主街理發(fā)店、光明照相館、宴春酒樓、一枝春素菜館和解放劇場。老早的貨棧、商行、店鋪變成了公管房屋,一個大雜院里擠住10幾戶人家。

清代時天主街緊倚大京口的船塢碼頭,街中有三條支巷:東塢街連通日新街,魚巷通往柴炭巷,戥兒巷緊鄰鎮(zhèn)屏街。上江的油麻經(jīng)紀人、南北貨客商、本地船工聚集在此,沿河街巷里貨倉、商號、酒館、客棧星羅棋布。鎮(zhèn)江開埠時,天主街處于英租界邊緣地帶,廣貨店、洋貨店、手工作坊越來越多,人口相對稠密。鎮(zhèn)屏山下是圣心教堂,附近許多房地產(chǎn)都屬于天主教會。為防范火災(zāi)事故,鎮(zhèn)屏街救火會配置了法國產(chǎn)的泵浦機器龍。1890年,天主街第一家飯店中華園飯店開業(yè),緊鄰二層樓的天樂園飯館和東鄉(xiāng)人姚錦開設(shè)的順興樓。對面一家揚州人開的榮華春飯店專賣雜式包子。清真大興館的煎燒賣、掛爐烤鴨很有名氣,生意勝過九如飯店。1930年大京口入江段填平筑成中華路,毗鄰輪船碼頭的日新街、鎮(zhèn)屏街和天主街成為最繁華的商業(yè)區(qū)。“七七事變”爆發(fā),中華園因故歇業(yè)。1937年12月鎮(zhèn)江淪陷,日寇飛機在城西肆虐,大片房屋街巷慘遭轟炸,哀鴻遍地,民不聊生,汪偽政權(quán)統(tǒng)治下鎮(zhèn)江一度百業(yè)凋敝。

民國二十九年(1940)4月,時任駐鎮(zhèn)大達內(nèi)河輪船公司經(jīng)理、鎮(zhèn)江市商民協(xié)會旅業(yè)分會總干事、江都人蔣銘山斥資盤下了天主街50號的中華園飯店。蔣選用名儒吳季衡的一副嵌頭聯(lián)“宴開桃李園中亦觴亦詠,春在金焦山畔宜雨宜晴”句首的兩字起名為“宴春酒樓”。由于店堂裝潢考究,菜肴精致,在經(jīng)營過程中不斷推陳出新,霎時間名聲大振。酒樓有上下兩層,二樓設(shè)包廂,鎮(zhèn)江人家中來親戚都會到宴春吃早茶,新人結(jié)婚也都選擇在宴春舉辦婚宴。

宴春酒樓早市的特色是水晶肴肉、蟹黃湯包和三絲白湯大面。中晚的筵席很講究規(guī)格:四花碟、四干果、四冷拼、雙烤(烤鴨、烤方)、雙點、一頭十大(一個頭菜十個大菜),上席的菜肴每款色香味俱佳。價格上根據(jù)酒席的檔次不同分為頭等燕席(燕窩),二等翅席(魚翅),余下為皮席(鯊魚皮),肚席(鮰魚肚)和參席(海參)。清蒸鰣魚、清蒸刀魚、白汁鮰魚、清燉蟹粉獅子頭、拆燴鰱子頭、白汁鮰魚肚、醋熘鱖魚、芙蓉套蟹、明爐烤鴨都是這家酒樓聞名遐邇的名菜。

1956年公私合營后,宴春酒樓對樓層和店堂進行過幾次擴建改造,其規(guī)模在當(dāng)時鎮(zhèn)江飲食業(yè)首屈一指。素有鎮(zhèn)江業(yè)界“黃埔軍校”之稱的宴春酒樓還培養(yǎng)出一批批知名大廚,成為鎮(zhèn)江餐飲業(yè)挑大梁的領(lǐng)軍人物。

解放劇場在天主街與柴炭巷之間,是由建于上世紀30年代末的復(fù)興大戲院改造的一家老戲園。劇場大門面對魚巷,邊門通柴炭巷,為上下兩層結(jié)構(gòu)。樓下有六七百個座位,二樓看臺環(huán)繞劇場三邊呈U字形,七八排座位可坐兩三百人。新中國成立后,尚小云、荀慧生、周信芳、奚嘯伯等京劇名家都曾在此演出。1954年9月,著名戲劇作家田漢來到解放劇場,觀看鎮(zhèn)江市揚劇團演出的《紅樓夢》和《挑女婿》。傳統(tǒng)揚劇《挑女婿》參加華東戲曲會演獲劇本創(chuàng)作獎,著名演員筱榮貴獲演出二等獎。此外,省內(nèi)外知名的省錫、省淮、省揚、蘇州滑稽劇團、上海滬劇團等都曾到解放劇場演出。場內(nèi)提供茶水、毛巾服務(wù),幾乎場場滿座,演出海報周周更新。

上世紀60年代后期,演出場所逐漸蕭條,解放劇場最終成了一家街道工廠。90年代初市場開發(fā)公司拆除了舊劇場,原址建起了人民街菜市場。

二

民國十三年(1924),一枝春素菜館創(chuàng)辦于天主街魚巷口,與解放劇場門對門。店堂金字招牌兩旁的佳聯(lián)是一枝春的真實寫照。一副是焦山定慧寺大和尚茗山法師撰寫的“古跡尚存三昭洞,名廚最數(shù)一枝春”;另一副是金山江天禪寺大和尚慈舟法師所寫的“一席瓊枝能益壽,滿堂嘉賓似逢春”。

一枝春菜品集寺院素菜與民間素食為一身,博采眾長,選料精細、做工考究、花色繁多,逐步形成自己的專有特色。主輔原料一律選用竹筍、面筋、豆腐制品、香蕈、菱角、芡實、蓮藕、荸薺、慈姑、萵筍、蘆芽、韭菜、白菜、茭白等地產(chǎn)食材,并隨著季節(jié)的更替而不斷變化。常年采用黃豆芽、竹筍根熬制“高湯”,確保純素本色,深得佛門子弟們的信賴。左近寺院道觀庵堂的僧尼、道士及俗家居士都熱衷于一枝春素餐,周邊食客也紛紛慕名而來,店堂日日爆滿,供不應(yīng)求。

鎮(zhèn)江人都有約約伙伙到一枝春吃早茶的習(xí)慣。泡上一壺茶,點幾籠包子和幾碗麻油什錦素澆面,圍著八仙桌邊吃邊聊,店堂里人聲鼎沸,熱鬧非凡。外賣品種有素菜包、豆沙包、干菜包、素?zé)u、蘿卜絲包、素什錦包和一籠籠花色齊全的雜什。素菜包餡心里有青菜、金針、木耳、白果、油筋、干子丁、香菇丁等,面皮煊綿甘柔,青菜碧綠泛翠,餡料咸中帶甜,伴有麻油香味,吃起來滿口生津,齒頰留香。

“素菜葷做、素菜葷名、素菜葷味”是一枝春的又一特色。常年暢銷的當(dāng)家菜品有熘素鵝皮、五香烤麩、素油雞、素火腿、素?zé)啞⑺厝r、清炒蝦仁、炒素魚片、干炒三絲、炒什錦、炒三鮮、炒雙冬、清炒竹蓀、油燜茭白、燒素什錦、豆苗燒素魚丸、桂花白果、糖醋鱖魚、糖醋海參、熘素脆鱔、燴素魚圓、燴油筋、素雜燴、八寶豆腐、口蘑燒菜心、口蘑鍋巴湯等等。素炒蟹粉、素脆鱔等仿葷絕活形態(tài)逼真,以素亂葷,葷素難辨。

最講究的要數(shù)“羅漢全齋”。用發(fā)菜、冬菇、冬筍、素雞、金針、木耳、蘑菇、香菌、山藥、芽筍、熟栗、白果、豆腐果、面筋泡、腐竹、菜心、胡蘿卜等燴成雜燴,口味極為豐富。一位食客曾經(jīng)著書描寫了隔簾窺看一枝春素菜館大廚烹制羅漢齋的過程:“只見素菜炒鍋里的花生油剛剛冒煙,廚師便將竹簍里的胡蘿卜、筍片、面筋、素雞、素肉丸和紅棗一齊倒入鍋中煸炒,鍋底的火苗‘噌’地躥出了鍋邊。大熱天的灶臺上蒸汽灼人,廚師一面用毛巾揩了揩汗,一面邊炒邊抖著炒鍋,然后加入各類調(diào)料不斷晃拌均勻,等湯汁燒沸后改用小火。一支煙工夫改為大火并將發(fā)菜球、素魚丸放入鍋內(nèi),加上味精,淋入芡粉和香油,即起鍋裝入青瓷耳鍋之中。”

“老少咸宜,童叟無欺”是一枝春的店訓(xùn),堂食和外賣一視同仁。招牌菜燒油筋和燒果菜經(jīng)濟實惠、價廉物美,屬于大眾菜肴,頗受本地百姓的歡迎。柜臺前常有顧客拿著鋼精鍋、搪瓷茶缸排起長隊,八角錢一份的素雜燴裝滿一大茶缸。

公私合營后,一枝春搬到大西路百貨大樓東側(cè)(現(xiàn)京僑飯店位置),后來又搬到雙井路、勝利路口。雖幾易其址,但傳統(tǒng)風(fēng)味仍不減當(dāng)年,整日顧客盈門。上世紀五十年代一枝春素菜館列入江蘇素食餐廳名錄。1991年5月出版的《中國飲食大辭典》 收編了鎮(zhèn)江一枝春素菜館的詞條稱:一枝春素菜館位于江蘇省鎮(zhèn)江市。經(jīng)營素油雞、素?zé)啞⒘_漢齋、八寶豆腐、熘素鵝皮、清炒蝦仁等傳統(tǒng)素菜。

三

肖家餃面店上世紀五十年代開在民國春街,店主肖國成有著一手搟餛飩皮的絕技。因他家的餛飩皮薄餡多,味道鮮美,包出的餛飩頭如麻雀,邊似荷葉,底像金錢袋,所以名氣越來越大了。所謂餃面就是將餛飩和面條同時放入湯鍋烹煮熟,再盛入預(yù)先配好蝦子醬油湯底和豬油、青蒜花、白胡椒粉等作料的大碗中,既能吃到面條的爽滑,又能品味到餛飩的鮮美,一舉兩得。因淮揚一帶習(xí)慣把小餛飩叫作淮餃,故而餛飩也稱“餃”。

上世紀60年代,肖家餃面店開到了天主街戥兒巷口,與大名鼎鼎的宴春酒樓為鄰。肖家餃面店主打餃面、餛飩,此外還增加了重油燒賣、什錦菜包、糖三角、涼面等新品種,生意異常紅火。每天下午店堂里10幾張方桌四周的條凳上坐得滿滿當(dāng)當(dāng),營業(yè)員按桌售籌忙得不亦樂乎,站著候座者只好等待下一撥翻臺。

肖家餃面店的糯米燒賣堪稱一絕。香糯肥軟但不失嚼勁,滋潤可口,咬一口油珠直滴。在那物資匱乏、缺少油水的年代,買上兩個燒賣再來一碗餃面,可算是吃得心滿意足了。

企業(yè)改制后個體民營餐飲店陡增,國營肖家餃面店激流勇退,消失在鎮(zhèn)江的商業(yè)版圖上,但是很多老饕們還會在茶余飯后談?wù)撈鹚?/p>

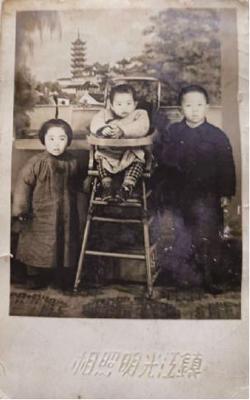

宴春斜對面還有一家號稱“藝術(shù)第一、出品第一、迅速第一”的老字號光明照相館,技術(shù)服務(wù)質(zhì)量享譽全城,來這家照相館拍照的人絡(luò)繹不絕。鎮(zhèn)江人至今還保留著“鎮(zhèn)江光明照相”的老照片。

責(zé)任編輯:阿君