“詩書畫印”說丹陽

沈周《七峰山莊消夏圖》

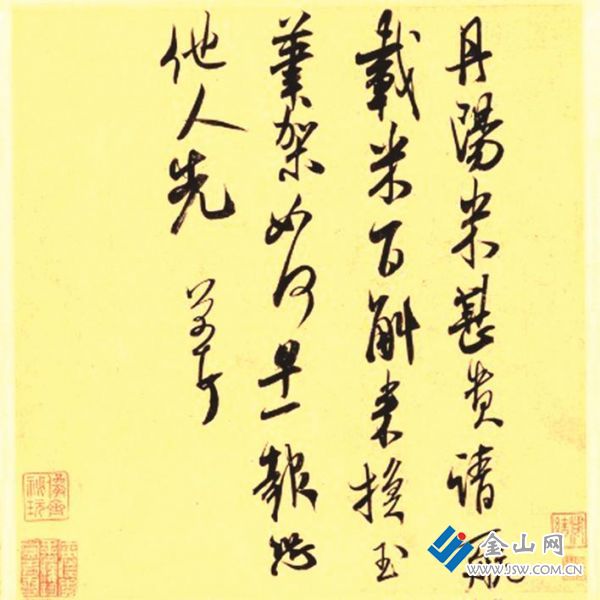

米芾《丹陽帖》

董其昌《延陵村軸圖》 圖:申衛平 提供

文/申衛平

地處寧鎮山脈東端、長江與大運河交匯的江南古城丹陽,在中華文明歷史長河中頻有文化意蘊的浪花閃現,諸如“季子掛劍”、齊梁石刻、民間傳說與戲曲《董永與七仙女》等,這里僅從“詩書畫印”方面曬曬有關丹陽的歷史文化藝術“名片”。

詩中丹陽

中國是詩的國度,丹陽也是詩的故鄉。翻開中國詩歌史,不管是丹陽出生的詩人,還是途經丹陽的過客,寫丹陽的詩篇汗牛充棟。文獻記載,有關“丹陽”的詩,早在魏晉時期就已有存在,自陶淵明始,南朝宋孝武帝劉駿、梁武帝蕭衍、簡文帝蕭綱都有相關丹陽的詩篇流傳。至唐朝,李白到江南,沿運河至丹陽并逗留數月,憑吊吳季子墓,參謁齊梁帝陵,訪問蕭氏后裔,品評丹陽黃酒,曾寫下過“云陽上征去,兩岸饒商賈”“延陵有寶劍,價重千黃金”等有關詩篇十多首。那個詩人輩出的時代,還有王維、劉長卿、戴叔倫、溫庭筠、嚴維、王建、陸龜蒙、皎然等多位詩客,以及皇甫冉、許渾、張祜等詩人,在這塊詩意的熱土上,留下了數以千計的詩句。

到了宋代,梅堯臣、蘇軾、楊萬里等都寫過有關丹陽的詩篇,其中,王安石自金陵到丹陽道中,寫“豪華只有諸陵在,往往黃金出市朝”,陸游途經丹陽,見梁武帝蕭衍胞兄蕭懿墓斷碑,詠嘆道:“二蕭同起南蘭陵,正如文叔與伯升。”

元代時,翰林直學士宋褧過丹陽的路上,在詩中自問自答:“何處最多情?練湖秋水明。”左遷鎮江的薩都剌也有“練湖秋水霜眼碧,坐對茅盈山色青”等詩句。元末明初,“吳中四杰”的詩人高啟,黃昏時辰來到小城丹陽,見船民圍坐在油燈下,思鄉之情油然而生,不禁感嘆“今朝始覺離鄉遠,身在丹陽郭外村”。

明代,唐寅這位天才的畫家和詩人,在長江之濱七峰山房御史孫方家作客,登上丹北群山最高處,吟詩一首:“七峰山上多石壁,虎踞龍蹲兼臥立。”“吳門畫派”領袖兼詩人沈周也在《丹陽道中》賦詩,留下“依依殘夢丹陽月”等優美詩句。

進入清代,寫丹陽的詩人更是燦若群星,這里值得一提的是,清朝皇帝康熙沿運河首下江南,雖然沒停船駐蹕丹陽,但卻寫下了一首《夜過丹陽》的詩。第五次下江南,船已至常州,但剛剛途經丹陽時的詩意猶存,余興未盡,隨即補上兩首,其中有“夜過丹陽道,紅塵不染帆”“延陵曙色闌,意與渚田寬”等詩句。

康熙的孫子乾隆,也六次南巡。第一次為丹陽的三義閣御筆題寫“曲阿勝地”四字,其后五次登城霞閣,詠丹陽的詩有十首,吟誦對象包括練湖、運河、方瀆橋、金鶯池、春夜雨等。如《練湖》,“曲阿后湖古所聞,波光如練漪沄沄。”“練影渟泓綠水春,長堤十里凈無塵。”第二次從方瀆橋上岸,策馬巡視丹陽,登城霞閣,憑欄遠眺,逸興遄飛,寫下“攬轡丹陽縣,觀風度巷衢”“閣綺重登級,城霞向入圖”詩句。

書中丹陽

這里的“書”是指“書法”。在丹陽有關書法的歷史上,不僅有丹陽籍梁武帝蕭衍《異趣帖》流傳于世,還有王羲之族侄王珣客居丹陽,留下《伯遠帖》。除此以外,有唐代時封為“丹楊(今丹陽)”開國侯的顏真卿追祭從侄的行書《祭侄文稿》,對兄侄為國家壯烈犧牲和顏氏家族的“巢傾卵覆”,忠義滿腔,悲憤異常,用筆之間情如潮涌,不計工拙,該文稿存于臺北故宮博物院。該帖正好含有“丹楊”這個古老的縣名字樣。

其實,這之前,已有王羲之的《知庾丹楊帖》出現了這個珍貴的名稱。帖子中“庾丹楊”即庾龢,為丹陽尹,所以王帖中稱他為“庾丹楊”。還有,被歷代書家推為“大字之祖”、南朝梁的書法家陶弘景所書的《瘞鶴銘》,其中就有“丹楊外仙尉”,也寫作“丹楊”。

到了宋代,書法家米芾寓居丹徒,作《丹陽帖》,寥寥二十余字,幾分調皮,幾分詼諧。《丹陽帖》的寫法和獻之筆札相近,加上米芾個性強烈,字勢跌宕,用筆銳利,“丹陽”二字清秀俊朗,盡顯米字風格。現在,此帖也被臺北故宮博物院所藏。

畫中丹陽

沈周是明代繪畫大師,吳門畫派的創始人,在其一生創作的大量山水畫作品中,有兩幅與丹陽有關的傳世名作。一幅是《京口送別圖》,北京故宮博物院藏。一友北上赴任禮部尚書,沈周送至京口(今鎮江),繪圖以志送別。據題詩,所畫當為舟泊呂城,就是現在丹陽附近的情景。畫中,岸邊泊舟,岸上人為遠送友人平添不舍之情。夾岸長堤橫亙,江面寬闊平靜,呈現“孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流”的送別意境。另一幅就是《七峰山莊消夏圖》,現藏于蘇州博物館,是沈周所有作品中尺碼比較大的一幅。

明代正德年間,丹陽北鄉的七峰山下,官宦世家孫統父子在此建有一座占地百畝之廣,奇景迭秀,佳色怡情,引人入勝的私家園林———七峰山房。這里吸引了江南文壇華界等一大批風流才子,這中間就有包括唐伯虎的老師沈周。他在主人陪同下,登上七峰山,山南的千里原野,山北的茫茫長江,盡收眼底,這一切,都為這位功力了得的畫家提供了生動靈性的創作材源。果然,沈周鋪開畫紙,大筆繪就,一幅簡練灑脫、秀潤清新的《七峰山莊消夏圖》名作就此誕生。畫面上,山巒延綿,主峰突出,氤氳繚繞,云氣蒸騰。畫面以老拙之筆勾點皴擦,濃淡相生,剛柔相濟,蒼厚渾重。這兩幅作品不僅作為沈周的名作而流芳,更為彰顯丹陽的風貌而揚名。

明代后期還有一位大臣、書畫家董其昌,晚年因民事糾紛,發生“民抄董宦”事件,惶惶然避難于蘇州、鎮江等地。在丹陽期間,畫了《延陵村軸圖》,該圖以鳥瞰的角度取景,描繪延陵村的整體風貌。畫面不同于自然景致的寫實再現,畫家以抒情的筆調,描繪出綺麗渾厚的山峰、蓊郁奇崛的松木,以及晨霧中若隱若現的村舍,這正是在真實山水的基礎之上的藝術加工,是董其昌自身創造的“奇景”。自題“延陵村在茅山之東”數行,鈐印“董其昌”。

還有,法籍華人曹姓先生藏有一幅明代的絹畫。畫中一位貴人和十個仕女,在春光明媚的花園里戲蝶。畫的落款是:吳郡唐寅。下面蓋有“南京解元”印章。經丹陽市文史研究會資深會員辨認,這幅畫與在嚴莊孫氏家譜中發現的唐寅的《宴孫氏抱甕園見梨花大開立成一律》詩吻合,詩與畫是同一年,只是相隔六個月,其中詩曰:“漏寂長門九十春,月溶芳苑萬枝銀。園東蛺蝶迷游子,墻里秋千笑麗人。鉆火綠榆寒食近,插天青旆酒家新。酷憐淺紅巫山面,夢里襄王恐未真。”經考證,夢里襄王就是畫中的那個貴人,蛺蝶、梨花、麗人也盡在畫中體現。

印中丹陽

進入新時代,黨中央為進一步彰顯文化自信,提升文化軟實力,著力弘揚優秀傳統文化,激發國粹文化的內在生命力,使得局限于“小眾”范圍內的篆刻藝術也煥發出新的生機與活力。篆刻愛好者中大多知曉,有一方漢印“曲阿長印”。此印是兩漢印章,卻有著南北朝才有的簡率果敢的氣度,方寸之間,風起云涌。如果說“丹陽”“丹楊”之辨尚有疑義,但這枚印內容百分百就是源于古代的丹陽。雖然由于年代久遠,“曲阿長”主人不知是誰,背后有多少故事也已無從知曉,僅在篆印史上有這樣一枚表明丹陽古地名的漢印流傳,況且又是那么經典規范,實屬難得。

這些“詩書畫印”及其作者從詩人到皇帝,多為名人名家,名作名畫,時代跨度起自漢魏晉南北朝、歷經唐宋元明清,涉及丹陽別名、古名,范圍涵蓋城鄉。內容有山川湖泊,農桑物產、人文景觀、地理風貌,可謂是“人杰地靈,物華天寶”。

責任編輯:阿君