“李氏三兄弟院士”的鎮江祖根

《鎮江李氏支譜》書影

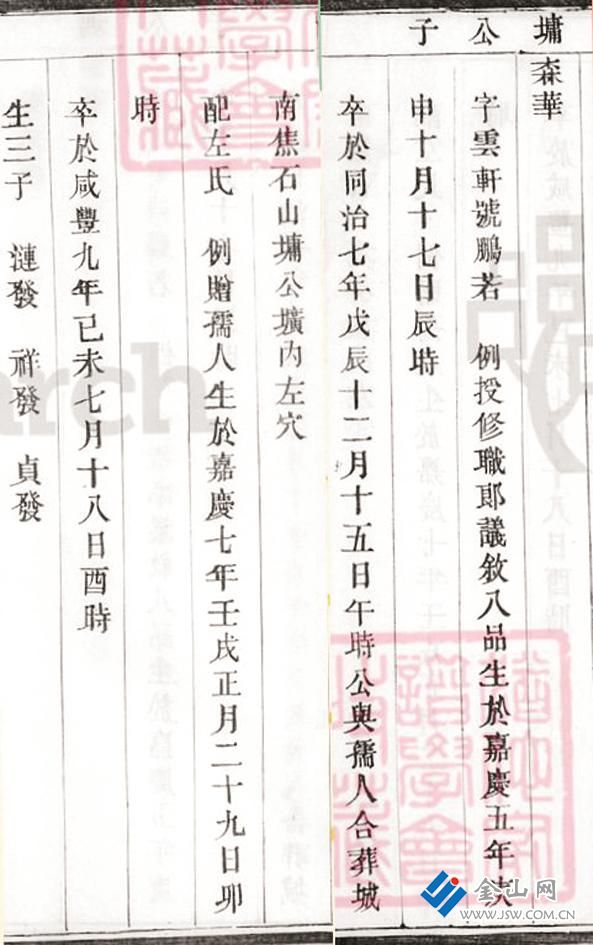

家譜記載的“李氏三兄弟院士”高祖李森華

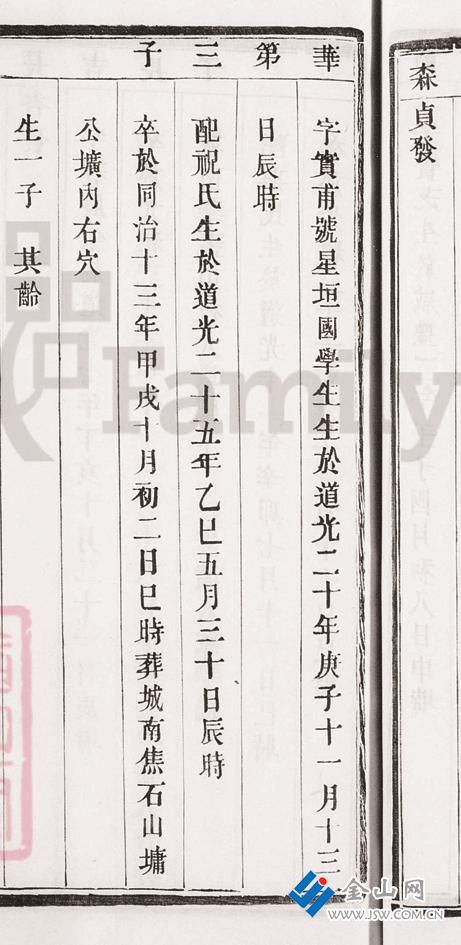

家譜記載的“李氏三兄弟院士”曾祖李貞發

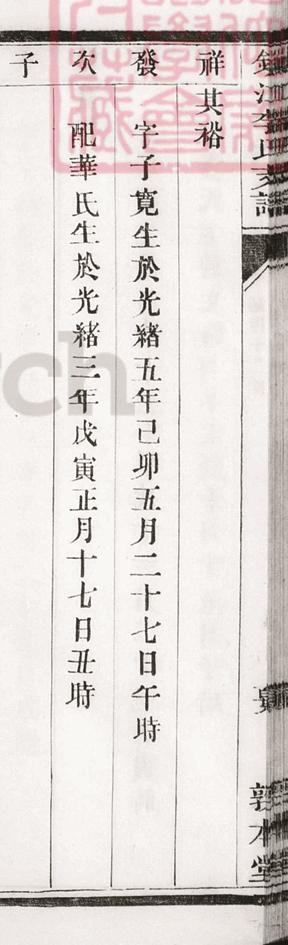

家譜記載的“李氏三兄弟院士”祖父李子寬

文/邱隆洪

“李氏三兄弟院士”指的是著名攝影測量與遙感學家李德仁、著名指揮自動化和人工智能專家李德毅和著名材料成形專家李德群,其中李德仁和李德毅為親兄弟,李德群為二人的堂兄弟,三人因在各自領域的杰出成就當選“兩院”院士,創下了“一門三院士”的傳奇,也引起了人們對其家世的關注。

“李氏三兄弟院士”出生于江蘇泰縣(今泰州市姜堰區),如今泰州市姜堰區溱潼鎮上仍保留有院士故居。但是,關于他們的籍貫,則有五花八門的表述,筆者搜索了網絡有關“李氏三兄弟院士”的資料,有說他們是泰州人的,有說他們是揚州人的,有說他們是泰縣(姜堰)人的,也有說他們是丹徒人的,還有說他們是鎮江人的……歸納一下,大致分為兩派:一是泰州說(泰州自揚州分設,揚州說姑列其內),一是鎮江說。那么,“李氏三兄弟院士”到底是哪里人?網友對此看法不一,甚至還“打”起了嘴仗,不過,真要搞清楚這一問題,恐怕還得追根溯源,從他們的先世說起。

最近,在熱心網友的幫助下,筆者得以瀏覽一部《鎮江李氏支譜》,翻檢其中內容,不由大喜過望,該譜所載“鎮江李氏”,其中一支即為溱潼李氏這一支,也就是說,“李氏三兄弟院士”祖根在鎮江,這是毫無疑問的,那能不能就據此斷定他們是鎮江(丹徒)人呢?具體還得從家譜的記載說起。

“李氏三兄弟院士”先世遷自鎮江

《鎮江李氏支譜》纂修于清光緒二十八年(1902),四卷四冊,譜名“鎮江李氏”,其實記載的是這支李氏居于鎮江的分支以及參與修譜的少數揚州(泰州時屬揚州)分支,其中就包括溱潼李氏一支。“李氏三兄弟院士”曾祖李貞發還是列名的八名編纂者之一。

“鎮江李氏”自稱與李唐皇室同宗,以北魏大臣、唐高祖李淵的高祖李熙為始祖,以李淵八叔孝王李亮為分祖。唐末,李亮裔孫(12世)李宏義,先后任金壇、句容二縣尉,去官后因天下大亂,無法返回原籍洛陽,遂家于金壇西崗。至明洪武初,李宏義裔孫(25世)李志榮又自金壇遷于鎮江城內仁和二坊,號稱金沙李氏,以示不忘故鄉(金壇古稱金沙),至清康熙年間,李志榮十世孫李應貴,建祠于太平里,此后才漸漸與祖地金壇斷了聯系。

“鎮江李氏”遷潤之初幾世情況如下(僅列“李氏三兄弟院士”直系先祖,旁支從略,下同):

(25世)始遷祖李志榮,字華之,號松坡,生子二:安一、安二(仍回祖地金壇居住);

(26世)李安一,字仁山,居鎮江城南水磨橋鳳凰山,生二子:寧一、寧二;

(27世)李寧一,名宗,生二子:彝、倫;

(28世)李倫,字嗣劉,號介石,歲貢,歷任江西袁州萬載縣、直隸河間府滄州學訓導,生四子:逵、迪、道、遷;

(29世)李遷,字于喬,號木齋,國學生,生一子:紹祿;

(30世)李紹祿,字得其,號南山,禮部儒士,生四子:大賓、大順、大化、大有。

揚州(含泰州)一支,亦即“李氏三兄弟院士”先世一支,始于31世李大化,明末自鎮江遷往揚州,邑人、進士范侖撰有《明遷揚州始祖大化公墓志銘》,對其生平有簡略記載,自31世起,這支李氏世系為:

(31世)李大化,字圣可,號小山,生四子:棟、相、林、槐;

(32世)李槐,字植三,號奉山,生三子:應登、應科、應貴;

(33世)李應貴,字慎吾,號思九,于潤城太平里建祠,生三子:必銘、必惠、吉;

(34世)李必惠,字子獻,號和庵,國學生,居潤之仁和里,無子,繼兄必銘第三子天申為嗣;

(35世)李天申,字秩斯,號扶風,郡增生,生二子:宏璜、宏汾;

(36世)李宏璜,字文河,號竹濱,國學生,生二子:樹元、廷獻;

(37世)李廷獻,字惟馨,號野芹,附貢生,生二子:志煌、志炘;

(38世)李志炘,字霞章,號卓云,國學生,生四子:墉、增、堃、坦;

(39世)李墉,字崇如,號石卿,邑庠生,生子:森華;

(40世)李森華,字云軒,號鵬若,生三子:漣發、祥發、貞發;

(41世)李貞發,字實甫,號星垣,國學生,生子:其齡;

(42世)李其齡,字壽徵,早逝,無嗣;

李其裕,字子寬,祥發次子。

據公開報道,李貞發為“李氏三兄弟院士”曾祖,李子寬為“李氏三兄弟院士”祖父。從家譜的記載來看,李貞發只生有一子:李其齡,且早逝,李其裕(字子寬)為李貞發兄李祥發之子,應為李貞發嗣子,以兄弟之子為嗣延續香火,是舊時家族的通常做法。鎮江李氏在清光緒二十八年續修家譜時,還制定了字輩,自43世起依次命名:明德為本、忠厚傳家、敬承祖訓、永世榮華……李德仁兄弟為這支李氏第44世,屬“德”字輩。

“李氏三兄弟院士”先祖葬于鎮江

從家譜的記載來看,溱潼李氏一支并不是一開始就從鎮江遷過去的,從31世李大化遷居揚州,至33世或34世又回遷鎮江,后來再遷至泰州溱潼。據李德仁叔叔撰寫的《家世回憶錄》:“李氏三兄弟院士”高祖李森華(40世)為躲避太平軍戰事,遷居蘇北東臺,其子李貞發到溱潼鎮上族人開辦的典當行當學徒,因此落戶溱潼。此后,溱潼李氏一支開枝散葉,分居各地,據公開報道,“李氏三兄弟院士”有的近親居住在鎮江。不過,包括溱潼李氏在內的揚州分支直至清末都未分宗立祠,對外還是稱鎮江李氏或丹徒李氏,并且與祖地鎮江保持著密切聯系,每年都要到鎮江宗祠來祭祖。

據家譜記載,“李氏三兄弟院士”的先祖均安葬在鎮江,其中31世李大化、32世李槐葬城東南望城岡;33世李應貴葬城西五州山;34世李必惠葬城西東古山;35世李天申、38世李志炘葬城南馬鞍山;36世李宏璜、37世李廷獻葬城南回龍山;39世李墉、40世李森華、41世李貞發、42世李其齡葬城南焦石山……自39世起,溱潼李氏連續四代均安葬于鎮江城南焦石山,其中包括“李氏三兄弟院士”的高祖李森華、曾祖李貞發、伯祖李其齡。

總結一下,“李氏三兄弟院士”祖根在鎮江,這一點確鑿無疑,他們的曾祖李貞發始遷于泰州溱潼,此后一直與祖地鎮江有密切聯系,他們的近親有的散居于鎮江。不過,筆者認為,本著實事求是的態度,稱“李氏三兄弟院士”祖籍鎮江(丹徒)更妥當些,畢竟“李氏三兄弟院士”出生于泰州,是不爭的事實。

“李氏三兄弟院士”非狀元后人

說到這里,就不能不提到網上流傳甚廣的“李氏三兄弟院士”系丹徒狀元李承霖后人的說法了。這一說法的推波助瀾者為泰州某學者,此人在多篇文章中,言之鑿鑿稱李承霖為“李氏三兄弟院士”六世祖,亦即院士曾祖父李貞發的爺爺,并將民間關于李承霖的一些傳說附加到院士故居的宣傳上,比如說太平軍不攻打泰州是因為洪秀全的“恩師”李承霖在泰州避難,等等,還呼吁在院士故居大張旗鼓地展出狀元李承霖事跡,增加“賣點”,吸引“眼球”,讓大量不明就里的網友信以為真。我市已故的“草根”文史愛好者馬阿林先生曾專門撰文發表于《鎮江日報》,直指其謬。

從上述“李氏三兄弟院士”先世世系可以看出,丹徒狀元李承霖絕非院士先祖,李貞發為《鎮江李氏支譜》編纂者之一,假如他真有個狀元父親或狀元爺爺,怎么可能在家譜中只字不提呢?這一點從李承霖的家譜中也可以得到確證。李承霖的家譜《李氏宗譜》續修于民國20年(1931),據該譜記載,李承霖有三子:李慎傳、李慎儒、李慎維,孫輩十多人,但無李貞發其人。此外,從年齡上來看,所謂李貞發系狀元之孫一說也站不住腳,據《鎮江李氏支譜》記載,李貞發生于清道光二十年(1840),而據《李氏宗譜》記載,李承霖長子李慎傳生于清道光十三年(1833),父子倆相差7歲?顯系無稽之談!所謂“李氏三兄弟院士”為狀元后人一說,不排除原系坊間流傳,泰州某學者在未經確證的情況下,亂接世系,以“狀元+院士”為噱頭,以訛傳訛,遺謬甚廣。好在有院士家譜為證,人們只需要翻看一下家譜的記載,就可知道所謂的“李氏三兄弟院士”系狀元后人一說完全不靠譜。

責任編輯:阿君