董其昌丹陽留翰墨

董其昌像

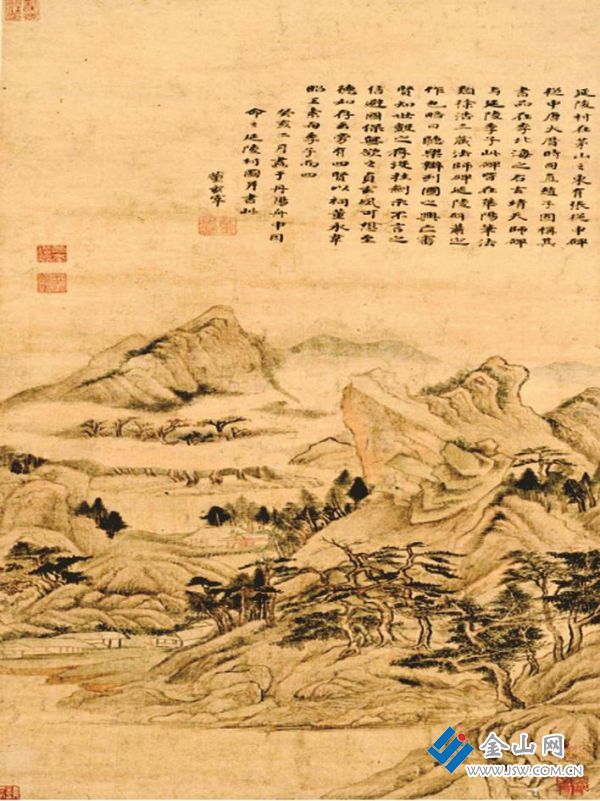

董其昌《延陵村圖》

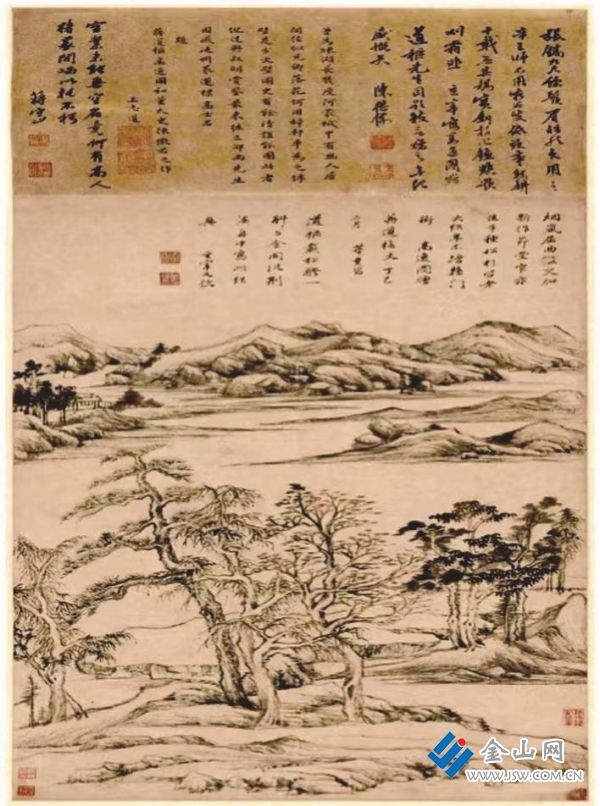

董其昌《高逸圖》

《乾隆南巡圖》中的三義閣

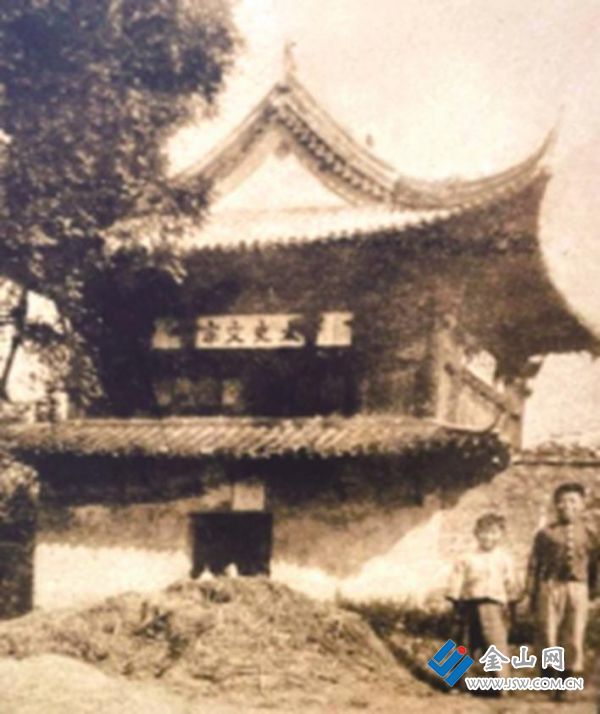

丹陽滕村尚書亭 圖:蔣國清 提供

文/蔣國清

明代書畫家董其昌,是中國書畫史上的一位大師,他承上啟下,引領了明末清初以來的中國書畫。董其昌與丹陽有很深的緣分:他一生曾數十次到過丹陽,遇險時曾在丹陽避居,在丹陽先后結交了姜士昌、賀世壽、蔣道樞、蔣山人、王志道、眭明永等多位志趣相投的好友,在這里賦詩作畫、書題匾額,為丹陽留下了許多珍貴的翰墨丹青。

題匾滕村尚書亭

董其昌(1555-1636),字玄宰,號思白、香光居士,松江府華亭(今上海松江區)人。萬歷十七年(1589),考中進士,授翰林院編修。一度擔任皇長子朱常洛的講官。歷任湖廣提學副使、福建提學副使、河南參政,因病辭職。泰昌元年(1620),明光宗朱常洛繼位,授太常少卿、國子司業,參修《明神宗實錄》。天啟五年(1625),出任南京禮部尚書,因事辭官。崇禎五年(1632)任太子詹事。崇禎七年(1634)回歸鄉里。崇禎九年(1636)去世,謚號“文敏”。董其昌擅畫山水,師法董源、巨然、黃公望、倪瓚,倡“南北宗”論,為“華亭畫派”杰出代表,是一位集大成的書畫家。

滕村姜氏是丹陽的名門望族,明嘉靖三十二年(1553),該家族出了第一位進士姜寶,時隔二十七年,萬歷八年(1580),姜寶次子姜士昌又聯捷為進士,也是明代丹陽科舉史上第一次出現父子進士,一時被傳為佳話。巧合的是,萬歷七年(1579)八月,25歲的董其昌與19歲的姜士昌同科第一次參加了南京歷時九天八夜的鄉試,雖說年長六歲的董其昌這年沒能考取,而弱冠之年的姜士昌則順風順水聯捷考取進士,但兩人在這里相識相交,開啟幾十年的友誼。萬歷十七年(1589)二月,35歲的董其昌中進士,授職翰林院庶吉士。而在同年六月,時任南京禮部尚書的姜寶詔加太子少保致仕回到丹陽。榮歸故里后,姜寶捐田創立義莊、義田、義學,扶貧濟困,造福百姓。朝廷為表彰姜寶的功德和善行下詔在滕村建姜少保坊樓(尚書亭)。

明萬歷四十四年(1616)三月,董其昌正賦閑居家。由于其子與鄉民發生沖突,導致其宅被焚,家資盡喪,此即著名的“民抄董宦”事件。董其昌被迫避禍他鄉往來于吳興、鎮江之間,時間長達半年。其間,董其昌曾專程來到丹陽滕村,當時姜士昌已辭官歸家隱居近十年。盛夏時節,姜士昌陪著董其昌到丹陽練湖賞荷戲水、觀競渡,賦詩唱和;仲秋之日,兩人又一起到鎮江北固山登高賞秋、觀狠石。在滕村,董其昌欣然為尚書亭題寫了彰顯姜寶功名成就的四塊大字匾額:贍宗化族、太史文宗、父子進士、中憲司成,這四塊巨幅匾額也成為尚書亭的象征,一直保留了數百年,直到20世紀70年代尚書亭被拆。

書額丹陽三義閣

明熹宗天啟二年(1622),丹陽縣府在東門外古漕河南岸建造紀念三國時期“桃園三結義”三位英雄漢昭烈帝劉備、關壯繆侯關羽和張桓侯張飛的“三義閣”,該閣因位于丹陽城東朝陽門外,又名“城霞閣”,時任太常寺少卿的董其昌,欣然為丹陽這一矗立于大運河畔的宏偉建筑題寫了閣名匾額。一時之間,凌云高閣、名家題匾、漕河勝景完美組合,“三義閣”成為江南運河沿線名聞遐邇的地標性景觀。

清乾隆帝六次南巡,12次途經并駐蹕丹陽,其中8次駐蹕“三義閣”,并于十六年(1751)第一次南巡、二十二年(1757)第二次南巡和三十年(1765)第四次南巡時,3次幸游此閣,分別作《登城霞閣二首》《登城霞閣迭舊作韻二首》《登城霞閣再迭舊作韻二首》。其中,第一次南巡所作御詩題目中特意注明“董其昌題俗名三義閣”。《登城霞閣二首(董其昌題俗名三義閣)·其一》:“攬轡丹陽縣,觀風度巷衢。每因咨米價,惟是廑民劬。閣綺重登級,城霞向入圖。遺風仰三義,勝概攬全吳。”

北京故宮博物院藏有一幅被視為董其昌藝術成熟時期的精品《高逸圖》,該畫繪于萬歷四十五年(1617)三月,是董其昌贈給丹陽友人蔣道樞之作。此畫為董其昌來到丹陽西門練湖畔拜訪老友蔣道樞,與蔣氏泛舟荊溪時的即興之作,頗似當年倪瓚棄家隱居太湖時的心境。蔣道樞,是一位既清雅脫俗、仙風道骨,又重情重義、德高望重的隱士,與董其昌是多年至交,兩人交往多年,往來頻繁。蔣道樞十分鐘愛董其昌書畫作品,萬歷四十三年(1615)八月,蔣道樞曾專門到華亭董府拜訪征圖, 在董家留住了十多日,董其昌專門為他作《山居圖》,并題“蔣道樞見訪,留西樓十余日,為索余《山居圖》,以此贈之”。

《高逸圖》畫的是一河兩岸,近處平坡數塊、雜樹三組,茂然森秀。遠處山巒層疊,茂然森秀。筆致清秀中和,恬靜疏曠;用墨明潔雋朗,溫敦淡蕩;青綠設色古樸典雅。在表現手法上,受王陽明“心學”思想影響,以佛家禪宗喻畫,構圖境由心生、天馬行空,用筆秀逸,皴寫適度,蒼然蕭古。畫法近于倪云林的面貌,筆墨蒼逸,山石皴法,給人依而不繁,曠而不空之感。極好地表達出倪畫中蕭散簡遠的意境,同時也反映了作者晚年身歷劫亂后的蒼涼心緒。自題:“煙嵐屈曲徑交加,新作茆堂窄亦佳。手種松杉皆老大,經年不踏縣門街。高逸圖贈蔣道樞丈。丁卯三月。董其昌。道樞載松醪一斛,與余同泛荊溪,舟中寫此紀興。玄宰又題。”

該圖上還有董其昌三位好友:著名書畫家陳繼儒、時任丹陽知縣王志道和丹陽畫家蔣守山的題識。

延陵村圖贊四賢

明天啟三年(1623),69歲的董其昌時任禮部侍郎,他再次來到丹陽,并在停泊丹陽的小舟中留下了一幅描繪延陵九里村的著名畫作《延陵村圖》,該畫作現藏于上海博物館。

《延陵村圖》以鳥瞰的角度取景,描繪延陵村的整體風貌,但畫面不同于自然景致的寫實再現,而是揉進了作者的大膽想象。景致豐富而多變,通過山勢的轉折、峰巒的呼應以及煙云的空間留白,營造出廣闊遼遠的空間,也表現了延陵村的地理特征。延陵季子廟中,因有孔子手書“十字碑”(背面為“唐人張從申碑”),而具有深厚的歷史人文內涵。畫家以此為題,意在創造出與石碑意趣相同的“古意”。圖中自題:“延陵村在茅山之東,有張從申碑。從申,唐大歷時司直。趙子固稱其書品在李北海之右。玄靖天師碑與延陵季子此碑皆在華陽,筆法類徐浩三藏法師碑。延陵碑蕭定作也。略曰‘聽樂辯刊國之興亡,審賢知世數之存沒,掛劍示不言之信,避國保無欲之貞,玄風可想,至德如存云’。旁有四賢,以祀董永、韋昭、王素與季子而四。癸亥二月,畫于丹陽舟中,因命之延陵村圖并書此。董玄宰。”鈐印“董其昌”。畫中專門提到了歷史上著名的“延陵四賢”:董永、韋昭、王素與季子。從這幅畫中,我們還可以得知,早在明代就一致公認季子、董永、韋昭的故里在丹陽延陵。

在筆墨的運用上,圖中山石的畫法是將勾勒與董、巨的披麻皴相結合,筆法精微,水墨礬頭,疏林野樹,平遠幽深,山石狀如麻披散而錯落交搭。設色追求晉唐風韻,古雅淡泊。在此,畫家將元人的筆墨情趣與唐宋人的造型、意境相融合,營造出天真樸拙、平淡典雅的“古意”,畫中的延陵九里村寧靜清幽而又古趣盎然,因而顯得真實而又意味悠遠,這正是董其昌自身創造的“奇景”。

此外,董其昌還為丹陽縣前街(今老西門大街),表彰尚書姜寶所立過街牌坊“正儀坊”留下了“黼黻文明”坊額。為老林村諸葛氏著名的楠木樓閣“青云閣”題寫了匾額。其中,“正儀坊”及其“黼黻文明”坊額至今尚存,現為江蘇省不可移動文物。

責任編輯:阿君