孟河醫派中的鎮江人

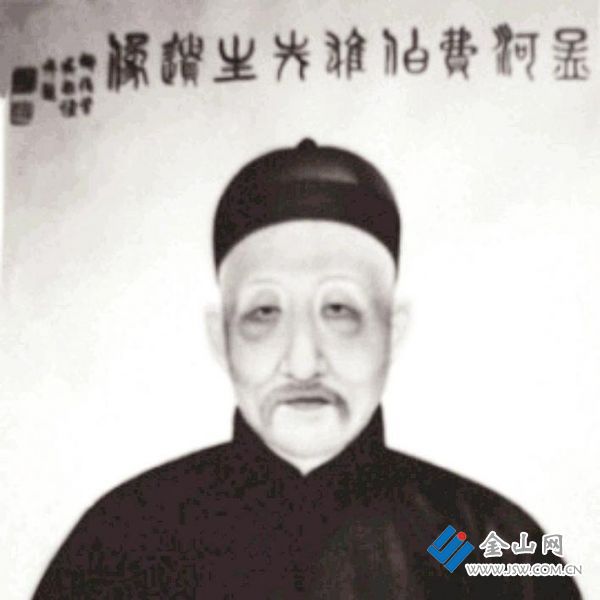

費伯雄

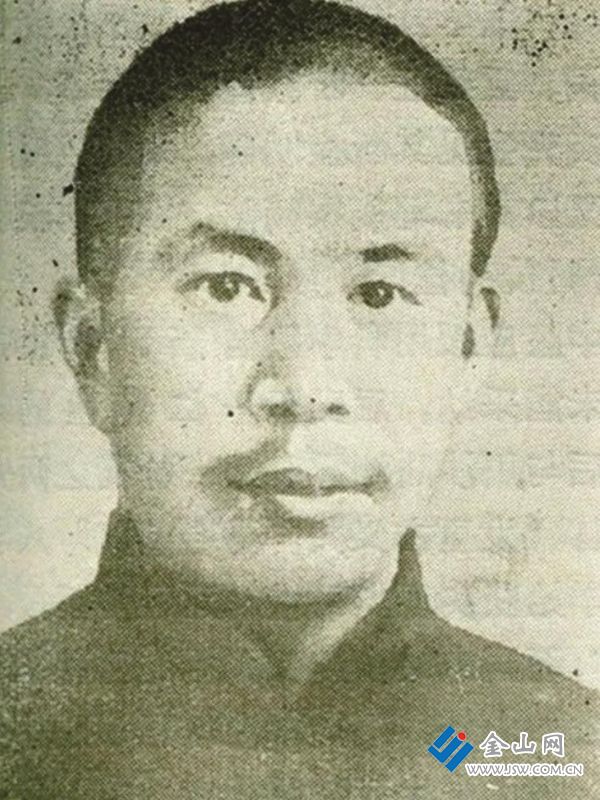

丁甘仁

章次公

□ 徐 蘇

孟河之名,源于唐朝常州刺史孟簡拓浚河道而來。孟河在武進奔牛西北,由浦河(舊名浦瀆)一路貫穿養濟河、午塘河、小橫河等十余條河流而成,是南接京杭大運河北達長江的通江河道之一。在明清時期,孟河鎮出現了一個顯著的變化,鎮上的不少讀書人開始棄儒從醫,他們或承其家學;或受于師門,且受儒學之影響,同業相互切磋,闡發古典經籍之奧義;或承諸子百家之說,涌現出許多杰出的醫家,逐漸形成了孟河醫派。

孟河醫派在我國中醫界享有盛譽。“孟河醫派”名稱的由來,見于丁甘仁《喉痧癥治概要》中的丁仲英跋言:“吾鄉多醫家,利濟之功,亙大江南北,世稱孟河醫派。” 中國醫史學家陸錦燧在《香巖經·序》曾說:“江浙間醫家多以治瘟病名,獨武進孟河名醫輩出,并不專治瘟癥,由是有孟河醫派、葉派之分。”又指出了“孟河醫派”的來由。據傳孟河醫派鼎盛期,200余戶人家的孟河小鎮,就有十幾家中藥鋪。《武進陽湖縣志》有記:“小小孟河鎮江船如織,求醫者絡繹不絕”,“搖櫓之聲連綿數十里”。可見當時孟河醫派醫事之盛。清初以來,費伯雄、馬培之、巢崇山、丁甘仁四大名醫,贏得了 “孟河四大家”美名。

孟河醫派與鎮江醫家的關聯

孟河與鎮江地緣相接,醫脈相通,孟河醫派的形成與鎮江的醫家亦有關聯,鎮江的醫家曾遷徙孟河,在那里助推了孟河醫派的崛起。孟河醫派起源于明末清初的費氏,原籍江西鍇山縣,后落戶鎮江,曾為明末朝臣,入清不愿為官,隱跡從醫。到四世費尚有時,因避戰亂,遷居孟河,秉承家業,擅長內科雜病辨治,由此,開創了孟河費氏醫學生涯。代有傳人,以九世費伯雄最著。費伯雄先儒后醫,24歲時受知于鎮江名醫王九峰,懸壺執業不久,即以擅長治療虛勞馳譽江南,曾為林則徐家人治病,與林則徐是至交。道光年間曾兩度應召入宮廷治病,先后治療皇太后肺癰和道光皇帝失音證,被稱為“活國手”。咸豐時,遠近求醫者慕名而至,門前時常舟楫相接。其診治除“醇正”外,又以“緩和”為特點,是孟河費氏學術思想的結晶之一。《清史稿》稱:“清末江南諸醫,以伯雄為最著。”

孟河醫派領軍人物丁甘仁與鎮江弟子章次公

孟河后起之秀丁甘仁與費伯雄有間接的師承關系。他曾跟其兄丁松溪學習脈法,而丁松溪為費伯雄之弟子。丁甘仁,字澤周,1865年生于江蘇省武進縣通江鄉孟河鎮。幼年聰穎,曾從業于名醫馬仲清及其兄丁松溪,后又從業于名醫馬培之。他刻苦學習,勤學深研,對馬氏內外兩科之長(包括喉科)能兼收并蓄,盡得其真傳。學成之后,初行醫于孟河及蘇州,后至上海,道乃大行,名震大江南北。他創辦了“上海中醫專門學校”,著手創辦滬南、滬北廣益中醫院門診和病房作為實習基地,培養中醫人才,成績卓著。期間為全國培養了程門雪、黃文東、丁濟萬、秦伯未、章次公、曹仲衡、劉佐彤、陳耀堂、張伯臾等一大批中醫骨干。有“醫譽滿海上,桃李遍天下”之稱頌。孫中山先生曾以大總統的名義贈以“博施濟眾”金字匾額,以示表揚。

丁甘仁的弟子章次公是我國杰出的中醫教育學家和臨床學家。章次公(1903~1959年),名成之,字次公,號之庵,以字行世。鎮江丹徒人。早年就學于丁甘仁創辦的上海中醫專門學校,師從名醫丁甘仁、曹穎甫及國學太師章太炎先生。1955年冬章次公赴京工作,歷任北京醫院中醫科主任、衛生部中醫顧問、中國醫學科學院院務委員,第三屆全國政協委員等職。他還兼任中南海的保健醫生,曾多次為毛主席看病,為周總理、朱德,鄧小平等國家領導人調理過身體。章氏編著有《藥物學》5卷,收常用中藥95味,每一味均介紹名稱、科屬、品考、產地、形態、修治、性味、成分、用量、方劑名稱、作用、效能、禁忌、編者按,具有內容豐富、用語精煉、中西合璧的特點,其中不少內容被收入《中國藥學大辭典》。另著有《診余抄》一集,曾陸續發表于當時的醫學雜志,門人將其部分驗案整理成《章次公醫案》刊行。章次公重視醫德淡泊名利,從不為名利而爭,但為學術、為真理,卻常仗義執言,據理力爭。對于中西醫相互詆毀,各自固步自封的狀態,章次公提出了“發皇古義,融會新知”,指出中醫和西醫應該互相借鑒,取長補短。章次公先生在中醫界是名副其實的大師,富有同情心,對于貧困者不收診金,并免費給藥。對患重病不能起床的貧民,邀之即去。每天只看三四十號病人,病人藥到病除,基本上不會再來。人們稱贊他“是一位誠樸質直,胸中毫無欺詐城府的大學問家”。

鎮江名醫王九峰與孟河醫派的交往

鎮江名醫王九峰,對孟河醫派的形成頗有影響。王之政,字獻廷,號九峰,江蘇省丹徒人。清乾隆、嘉慶年間之名醫。祖籍開沙,居于月湖。自幼聰明,好讀書,對于醫學書籍“獨得精蘊”。醫術極高,“生死吉兇,一診立辨”。他曾行醫于揚州,當時名臣如費淳、鐵保、陶澍等紛紛與之交,邀請和拜訪的人往來不絕。 為人“磊落慷慨,有丈夫氣”,給人看病不計較診金,隨病人自己愿意給多少就行,因此每天向他求醫的人極多。他無暇著述,就在診病時讓弟子坐在旁邊,每看完一個病人,叮囑弟子記下方子。門下弟子極多,其中虞克昌、李文榮、蔣寶素、朱致五等均成為清代名醫。

王九峰精通內外科,尤以治內科婦科虛證為多,治法以調理見長。《清代名醫醫案大全》謂:“大江南北莫不知有王先生者,先生嘗至孟河愈奇疾,驚其士大夫……”。他在診病時不僅要用到各種煎劑和現成丹丸劑,還用自制的丸、散、膏、膠等達120多種,用以治療42種病癥。他會根據不同病人的癥狀進行適當調整,隨機應變。有人將他稱為“診治外感熱病及內傷雜病之高手”,曾召為御醫,授太醫院院監,名重公卿百姓間,為醫者所推崇。今武進縣挖掘孟河醫家的醫案中,經考證不少是王九峰之筆,可見一斑。

孟河醫派對鎮江中醫界的延伸

到了清代道光、咸豐年間,孟河醫派的眾醫家開始分枝散葉,出現了遷居外地者,至清末民初,達到高潮,著名者有沙石安、巢崇山、余聽鴻、費繩甫、丁甘仁、賀季衡、鄧星伯等。其中沙石安(1802~1887年)自孟河遷往鎮江大港,以內外科名世,有“大港沙派”之名。沙家祖籍原在孟河鎮,其祖父沙曉峰和父親沙景韶是孟河的名醫。后來由于沙家的子孫繁衍,除了有一部分仍舊留在孟河繼續行醫以外, 又分出了兩支: 一支遷到鎮江的大港;一支遷到蘇北的淮陰去行醫。直到如今, 在這三處還有沙家的后裔在行醫。以沙石安及兒子沙桐君為代表的大港沙派精擅內、外、喉科。

賀季衡(1866~1934年),原名鈞,號寄痕,鎮江丹陽人。幼年在家塾攻讀,天資穎悟。7歲那年他患腸癰,被孟河名醫馬培之治愈,由是奮然有志于醫,10歲便參讀醫書,能“撮要背誦并有所領會”。14歲到孟河隨名醫馬培之學醫。孜孜不倦,悉心鉆研,深得馬培之器重。學醫六年后,業成回到丹陽掛牌行醫,在醫道上精益求精。起初,病家見其年輕,處方又與眾不同,半信半疑。后來,許多醫生束手之疾,他連治連愈,不少疑難雜癥,均能妙手回春,以醫名世。賀季衡精內外科,早些善治溫熱病,晚年以調理雜病為多,經驗豐富。編有《指禪醫案》行世。隨著賀季衡醫術及其聲望的提高,慕名前來拜師者亦接踵而至,其門生先后達三十六人。

責任編輯:阿君