《文化兩昆侖——柳詒徵與錢穆》鎮江開講

攝影:笪偉

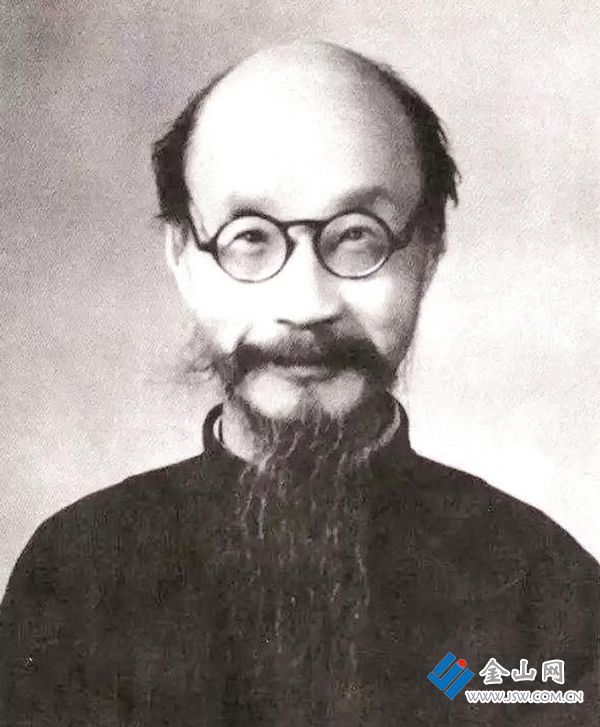

柳詒徵

錢穆傳

記者 笪偉

通訊員 裴偉

12月2日下午,古運河畔鎮江市圖書館文心講堂,由市文廣旅局主辦,市圖書館、江蘇省歷史學會柳詒徵研究分會承辦,一場名為《文化兩昆侖——柳詒徵與錢穆》的講座吸引了200多位文史愛好者。大家凝神聆聽上海師范大學教授、《錢穆傳》作者陳勇專程來鎮所作的學術分享。

柳詒徵1880年生于丹徒城(鎮江市區)第一樓街。柳家是鎮江著名科舉世家, 柳詒徵17歲中秀才,曾任教江南高等商業學堂、寧屬師范學堂、兩江師范學堂、北京明德大學堂。1914年2月,應聘為南京高等師范學校文史教授;1925年東南大學發生學潮后一度去職北上,先后執教清華大學、北京女子大學和東北大學。1927年任江蘇省立國學圖書館館長。1929年任教中央大學,曾任南京國學圖書館館長。抗戰期間,先后任教于浙江大學、貴州大學和重慶中央大學,兼任國史館纂修。新中國成立后任上海市文管會委員。曾主編《江蘇省立國學圖書館圖書總目》《江蘇省立國學圖書館現存書目》。1922年《學衡》創刊,《發刊詞》即出自柳詒徵之手。在《學衡》刊發文章中,有不少批評“五四”新文化運動的內容,由此在南方形成了以東南大學為中心,以《學衡》為陣地,以批評新文化運動激進思想為內容,與北大新青年派相抗衡的力量,這就是在“五四”新文化運動后期崛起于思想文化界的學衡派。柳詒徵作為學衡派及民國時代東南學派的代表學者,現代歷史學研究的先驅,柳詒徵主張 “史學與哲學相結合,”是其治學的特色,與陳垣并稱“南柳北陳”。改革開放以來,柳詒徵的學術思想和文化理念重新受到關注。

學術界都知道,《中國通史》著者范文瀾與《國史大綱》著者錢穆的觀點成了兩個“極端的對立”,前者主張以農民為歷史動力,后者強調以士大夫為歷史動力。

錢穆1895年出生無錫縣七房橋錢家,家境寒素,18歲時成為一名游走鄉間的小學教員。他從沒邁進過大學的門檻,更沒有任何海外留洋的履歷,但這并不妨礙他能消化吃透與國學有關的各類學科,直至一躍而起石破天驚。1927年,錢穆被推薦至燕京大學任教。此后,在北大、西南聯大等校任教,治學范圍包攬史學與史學史、哲學及思想史、文化學及文化史、政治學與制度史,以及文學、教育學、歷史地理學等,他在各領域均有真知灼見,多有鴻篇巨制,其《國史大綱》《中國近三百年學術史》《國學概論》等57部著作堪稱中國文化史上的傳世瑰寶。

柳詒徵是年長錢穆15歲的第一屆中央研究院院士,《中國文化史》《國史要義》的著者。柳、錢之間有沒有交集?

當柳詒徵名重東南之時,錢穆正在太湖之濱的中小學擔任教職。錢穆好友施之勉畢業于南高師,是柳詒徵學生。錢穆在省立第三師范任教時,校同事多畢業于南高師,故他對柳詒徵的為人治學時有所聞。就現有的材料來看,錢評柳的文字最早見于其著作《國學概論》中。是書完成于1928年春,書中最后一章“最近期之學術思想”引述了柳詒徵1921年發表在《史地學報》上的《論近人講諸子學者之失》一文,評論這篇文章時稱柳氏之言“頗足以矯時弊”。

錢穆對《學衡》《新青年》兩雜志,皆“披誦殷勤”,他認為當時的學術界存在著學分南北、并立對壘之勢。在對峙中,南派的靈魂人物毫無疑問應是耆儒宿學柳詒徵。據柳詒徵日記記載,柳、錢二人在抗戰時期的西南有一段交往。錢氏對清代學術頗有研究,1941年,錢穆在四川成都主持齊魯大學國學研究所,受國立編譯館的委托負責編寫《清儒學案》,全書四五十萬字,編64個學案,清代學林人物大多網羅其中。而此書的審稿者,正是柳詒徵。1943年2月15日,錢穆赴遵義,23日,柳詒徵專程從重慶趕去會晤,兩位歷史學家終于在黔北古城相會。自25日起,柳詒徵逐日審閱錢著《清儒學案》稿,后寫成《審查〈清儒學案〉報告書》,對錢著有“體裁宏峻,抉擇精嚴,允為名著”的評價。在審查報告書中,柳氏對錢稿也提出了若干商榷意見,如建議將此稿第一編從孫夏峰至費燕峰14學案移入《明儒學案》,以符合晚明諸儒拳拳故國之思。此意見在遵義會面已轉達給作者,得到了贊同。

《清儒學案》全書錢穆筆筆親抄,沒有再找人另抄副本,直接將手稿寄到重慶中央國立編譯館。抗戰勝利時此稿未付印,全稿裝箱,由編譯館雇江輪載返南京。不料箱置船頭,墜落江中,葬身魚腹。全書除序目一篇外,全稿竟佚。錢穆后來打算重新撰寫,然而“已無此精力與興趣矣”。這一遺憾在柳詒徵日記中得到了一定程度的“補遺”。柳氏在審訂錢稿期間,曾摘抄原書,間加批語,前后長達12頁之多。從柳詒徵的摘抄中,也不難窺見錢穆這部書稿的一鱗片爪,其材料彌足珍貴。1944年錢穆《中國文化史導論》成書擬英譯,柳先生奉命完成審查報告,現藏中國第二歷史檔案館。1971年,錢穆撰《柳詒徵》一文,對柳詒徵主張“言史一本于禮”及其維護和保守中國文化傳統所作出的貢獻表示了極大的敬意。

陳勇教授是《錢穆傳》《國學宗師錢穆》《國史綱要》《最后一位國學大師:錢穆傳》的作者,他回顧了“兩昆侖”一生的精神志業,緊扣他們治學“關鍵處,正是中國現代學術史上一個不容忽視的個案——守先待后 ”,認為二者都重視文化在國家形成中的作用,都認為中國文化是一個開放性的文化體系,是一種包容性和同化力很強的文化,對外來異質文化并不是一種深閉固拒態度去加以排斥,而是以一種海納百川的胸襟去加以融合會通,表現有容乃大的文化氣魄。中國文化向何處去?中國文化的發展應走什么樣的道路?這既是柳、錢研究文化的立足點,又是他們研究文化的歸宿。陳勇說用“文化神州系一生”“一生為故國招魂”來概括他們的文化關懷和精神志業應是恰當的。因為兩位巨擘都主張中國文化的發展,不能自外生成,絕不能憑空翻新,絕無依傍,所以他們堅持以傳統文化為創造和發展新文化的主體,主張中國文化重建的道路為“繼舊開新”“老干萌新”。

講座結束后,本地幾位文史作者還就19世紀末以來“馬相伯馬建忠—柳詒徵—韋政通”鎮江近現代、當代的思想大師輩出的現象,以及傳統的禮文化如何在當下創造性轉化等問題,與陳勇進行了交流。

責任編輯:阿君