“丹鼉”, 還是“丹竈”

《曲阿詩綜》蔡肇詩

文/裴偉

蔡肇(?-1119),字天啟,是北宋潤州(州治今鎮(zhèn)江市區(qū))丹陽縣人,神宗元豐二年(1079)進士,歷明州司戶參軍、江陵推官。哲宗元祐中,為太學(xué)正,出通判常州。紹圣中,召為衛(wèi)尉寺丞。元符元年(1098),提舉永興軍路常平。徽宗即位,入為戶部、吏部員外郎,兼編修國史。以事出提舉兩浙刑獄。大觀四年(1110)張商英入相,召為禮部員外郎,進起居郎,拜中書舍人。未幾,以草制不稱,出知明州。政和元年(1111)落職提舉杭州洞霄宮。會赦,復(fù)職。宣和元年卒。有《丹陽集》三十卷,已佚。

蔡肇是北宋時期的詩人和畫家,他的文字學(xué)造詣很深,曾師從王安石,《宋史·蔡肇傳》中對蔡肇文筆大加贊賞:“肇援筆立就,不加潤飾。”其交游廣泛,米芾的墓志銘就是他執(zhí)筆的。

《全宋詩》卷1205錄其詩一首《望海樓》,曰:“城曉通霜白,樓晴映霧殘。玉螭取噴薄,鐵鳳舞高寒。議敢分丹鼉,時能御馬鞍。腐儒江海意,菱芡得加餐。”

這首詩寫的是潤州北固山上的“望海樓”,即后來的連滄觀,“望海樓(府治),蔡襄經(jīng)此題扁,曰望海樓,城中最高處,旁視甘露、金山,如屏障畫出。信江南絕致也,后改連滄觀。”(《太元混一方輿勝覽》卷下)。“連滄觀在正峰,府治燕寢后,守胡世將(改)望海樓為之(取王存中‘連山涌滄江’句意),城中最高處也(郎今府宅后城東北隅)。”(《北固山志》卷二)。北宋詩人梅堯臣、米芾、沈括都吟詠過望海樓。

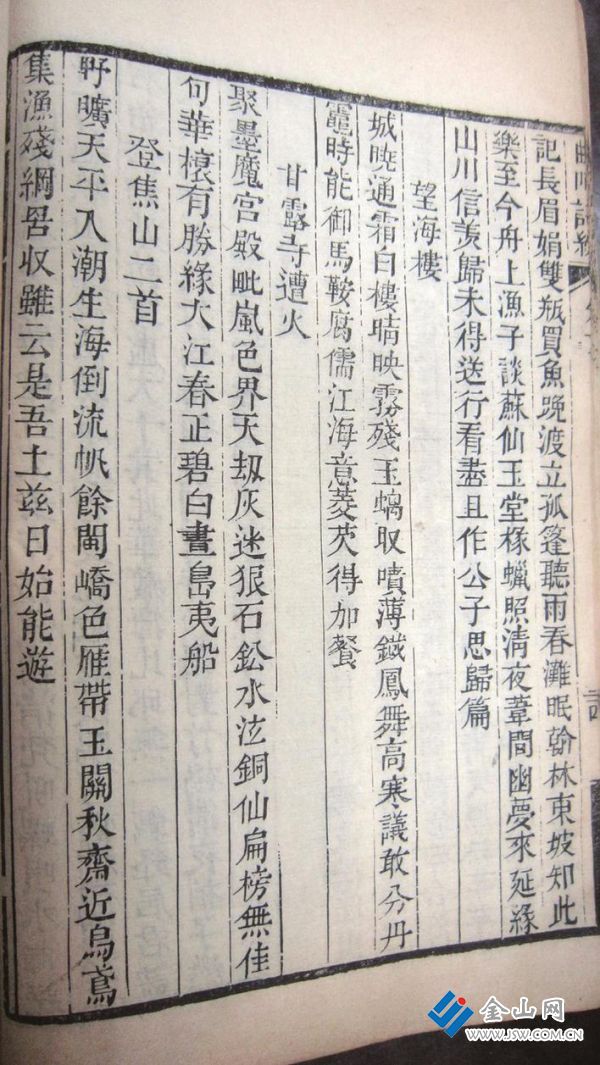

《全宋詩》注明這首詩出自清人劉會恩輯錄《曲阿詩綜》,但是“鼉”(平聲,歌韻,指揚子鱷),在此處當(dāng)是誤植,這也讓這句詩難能讀懂。由于蔡肇的詩文集已佚,筆者專門去蘇州圖書館核對了《曲阿詩綜》(道光乙酉冬刊本,1825),發(fā)現(xiàn)這個字是“竈”,即“灶”的繁體字。

這首詩首聯(lián)寫登樓景色,清晨江城滿地白霜,晴天樓上宿霧正殘。頷聯(lián)寫樓上建筑物的裝飾,玉螭、鐵鳳均居高臨下。頸聯(lián)言胸懷、膽識、抱負、行動,“議敢”句似寫敢于自立門戶。南朝·江淹《別賦》:“守丹灶而不顧,煉金鼎而方堅。” 丹灶,道士煉丹的灶。后因以“丹灶”寫隱士煉丹修道的生活。“時能”寫時機到可騎馬上戰(zhàn)場。“馬鞍”意為“鞍馬”,因韻而倒置。尾聯(lián),借杜甫自比,言可作隱士。“腐儒”,作者自嘲。“江海意”常見于唐宋以降的詩作中,如權(quán)德輿《郊居歲暮因書所懷》:“翛然衡茅下,便有江海意。寧知肉食尊,自覺儒衣貴。” “江海意”一詞與“一麾湖海”相類。試想,在京師,菱芡那是不容易多吃的,現(xiàn)在滯留江海,菱芡是不值錢的東西(化用蘇軾《六月二十七日望湖樓醉書》五絕之一“烏菱白芡不論錢,亂系青菰裹綠盤。忽憶嘗新會靈觀,滯留江海得加餐。”)讓人盡量加餐多吃,何等順心愜意!。這里就是文武兼資的蔡肇筆底流露出的“日有藪澤之思”(見 張邦基撰《墨莊漫錄》)哦。

責(zé)任編輯:阿君