南朝京口隱士學者

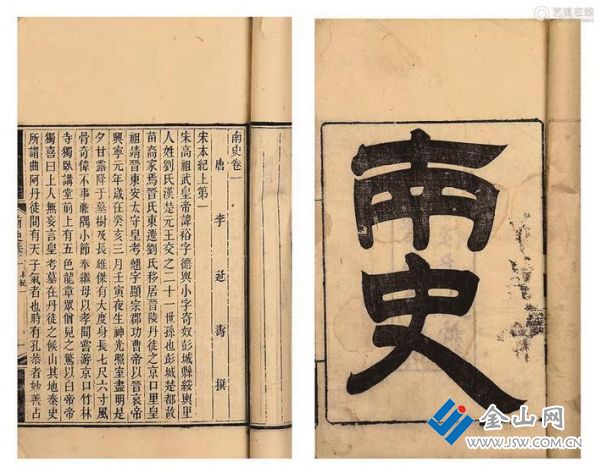

唐李延壽撰《南史》

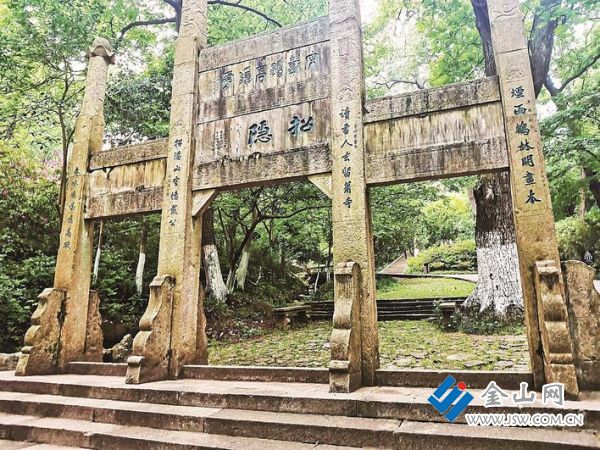

南山招隱石牌坊 圖:朱昌勤 提供

文/朱昌勤

南朝時期,京口因為獨特的“城市山林”,成為隱士熱衷的選擇。曾有三位隱士,關康之、臧榮緒、諸葛璩歸隱京口,盡管他們博涉經史、滿腹才華,卻遠離官場,獨愛研學,著書立說,成為時人仰慕的學者。

據唐代李延壽《南史·列傳》記載,關康之(415-477年)與臧榮緒(415-488年)是關系密切的好友,諸葛璩(?-508年)則是他倆的學生。在同一座古城同一個時期,竟然出了三位“志趣相投、追求相近”的隱士,這與那個時期隱逸之風盛行有關。南北朝時期由于社會動蕩、政治高壓,文人們不愿卷入政權紛爭,開始尋找新的出路,那便是縱情山水隱于山林,帶來了隱士隊伍的規模空前絕后,被載入正史的隱士就多達上百人。

京口三隱士其家族,都是晉代從北方“衣冠南渡”而來的士族家庭。關康之,字伯愉,河東楊縣(今山西洪洞)人,臧榮緒,字榮緒,東莞郡莒縣(今山東莒縣)人,諸葛璩,字幼玟,瑯琊陽都(今山東沂南縣)人。有史料考證,南朝時期,來自北方的隱士占據了半壁江山,尤其隱居在京口、會稽等江南一帶的隱士大多是北來士人。

京口三隱士的學識才華都曾得朝廷賞識,但始終屢招不就。《南史·列傳》有載:關康之少而篤學,姿狀豐偉,稟性清約,尤善《左氏春秋》。劉宋時代竟陵王、南徐州刺史劉義宣從京口轉鎮江陵,邀關康之一同前往,關康之表示拒絕沒有從命。元嘉年間,宋文帝劉義隆聞關康之有學問義理,任命他為武昌郡中軍將軍,免除他的租稅,江夏王劉義恭、廣陵王劉誕到南徐州,征用他為從事、西曹,都不接受。他摒棄人事來往,堅守志向,隱居不出。

臧榮緒雖出生在小官僚家庭,但史書記載:榮緒幼年喪父,靠自己勞動養家,“躬自灌園,以供祭祀”,號灌園叟,篤志好學,酷愛“五經”而且非常刻苦,到了青年時期便能熟讀“五經”,博古通今。不過滿腹經綸的臧榮緒并未踏入仕途,而是與友人關康之一同過起了隱居生活。兩人鉆研經義,追本溯源,榮緒常在孔子的生庚子日,案頭便擺放《五經》,對之禮拜,以傳授弟子為業,人稱其“被褐先生”。有一年,京口征召地方官員,邀名士,舉秀才,有人來勸臧榮緒,要他不要放過這個做官的機會,但臧榮緒回絕了別人的勸告。到劉宋末年,齊高帝蕭道成當時還是太傅,又兼做揚州刺史。這時,臧榮緒在社會上已經有了聲譽。蕭道成很想把臧榮緒招到門下,便派人請臧榮緒入仕,讓他擔任揚州官府的主簿,臧榮緒婉言拒絕了。

諸葛璩幼時以征士關康之為師,廣泛地涉獵經史。后來他又以征士臧榮緒為師,臧榮緒撰寫史書,他稱贊諸葛璩對自己著的書有闡發隱微事義的功勞。齊建武初年,南徐州行事江祀向明帝推薦諸葛璩,他說:“諸葛璩安于貧賤,堅守正道,如果選拔像他這樣品行端方的隱逸之人為官,可以弘揚清操,激勵世人。請求征召諸葛璩為議曹從事。”明帝答應了江祀的請求,但諸葛璩卻拒絕不肯應召。梁代天監年間,太守蕭琛、刺史安成王蕭秀、鄱陽王蕭恢都給諸葛璩以特殊的禮遇,他們都欽佩諸葛璩的才華,后諸葛璩被舉為秀才,但他不肯就任。

京口三隱士不愿為朝廷貢獻才華,卻在著書、研學上取得了成就。史料有載,關康之常于同道人談論文章義理,對《易經》、《毛詩》頗有研究,他曾作《毛詩義》,對經籍中疑難費解的地方有很多論述解釋。關康之還曾從師佛僧學習算術,深通其妙。

諸葛璩同樣潛心研學,生性勤于教誨誘導學生,天天都有許多年輕人前來聽他講學,諸葛璩家的宅院簡陋狹小,無法容納,時任太守張友為諸葛璩建造了講舍。諸葛璩從早到晚,孜孜不倦,或是講學,或是誦讀,從不停息。諸葛璩所著的文章共二十卷,由門人劉曒為他收集編錄。

臧榮緒的學術成就,是三位隱士中最高的,他全身心投入著書立說,完成了《晉書》的撰寫。南齊建元年間,司徒褚淵向齊高帝推薦了臧榮緒所著的《晉書》,建議納入皇家圖書館,齊高帝也早知其人其書,便采納褚淵意見,令《晉書》藏入天祿閣。在臧榮緒的《晉書》問世之前,已有17家晉史,這些晉史或失于太略,或不是全史,而臧榮緒所著《晉書》包括紀、錄、志、傳共110卷,囊括從西晉到東晉的全部歷史,體例完備,內容詳盡,是諸晉史中最為完善的一部。時人稱“贊論雖無逸才,亦足彌綸一代”。

責任編輯:阿君