張云鵬大家庭四代為醫

茗山法師“醫德傳家”題額

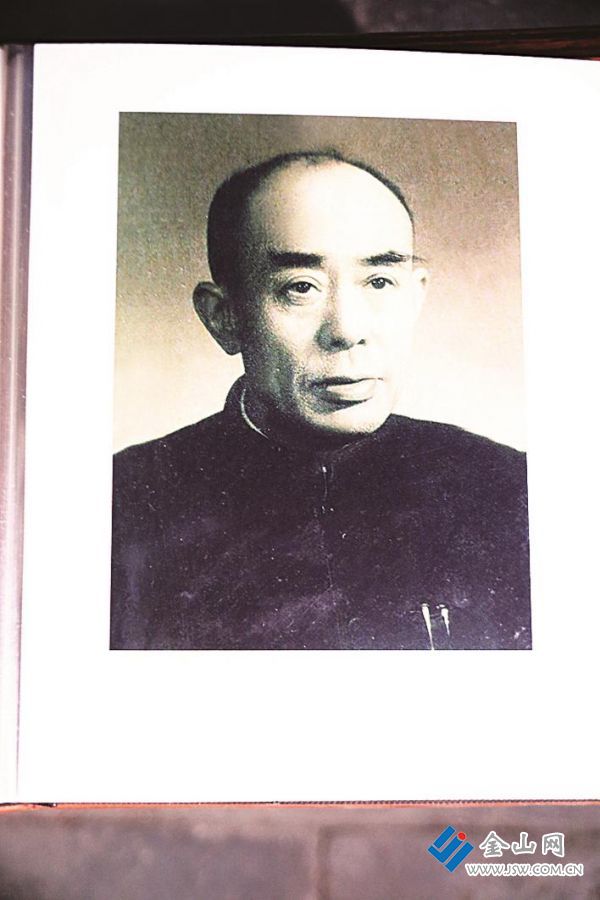

張云鵬(字翼元)像

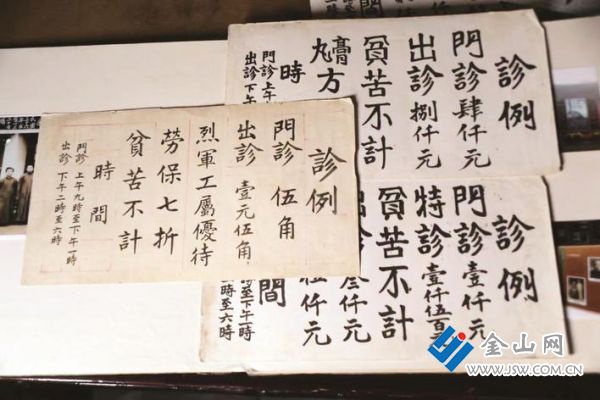

張云鵬“診例”中“貧苦不計”字樣

張松本(右)與張松祥

文/本林

提起鎮江的名人故居,位于市區倉巷69號的張云鵬故居為眾多人熟知。這不僅僅是因為其躋身江蘇省文保單位行列,也不僅因為其2000年獲聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護杰出項目獎,更讓人稱道的有兩點:一是從祖父張鼎臣、父親張云鵬,到張家兄弟倆,再到他們孩子四代為醫,百年傳承不變的是醫者仁心,二是故居至今仍由張云鵬后人居住——年已七旬的張家兄弟、妯娌近50年堅持不分家,整個大家庭和睦生活在一個院子里。

祖父、父親都是江南名醫

門鈴響過,一位步履穩健、精神矍鑠的老人將記者迎進廳堂落座。老人是張云鵬的大兒子張松本,今年78歲。他思維敏捷、思路清晰,言語間時代感很強。

“父親張云鵬13歲開始跟隨祖父隨診看病、觀摩學習,從小勤奮好學的他熟諳內科、婦科,擅治疑難雜癥,在以仁行醫的同時,他刻苦鉆研醫術,鐘愛岐黃之學,曾撰有《瘟病辨癥十三篇》等著作,為醫學界與文化界所尊重。”提起張家從醫家史,張松本如數家珍。

張松本是一位有心人,他從書櫥里拿出幾大本有關父親從醫的資料,其中包括父親的老照片、醫藥館會員證書(文中稱“查該員有志研究改進中醫中藥業經”)、鎮江市中醫進修班畢業證書(落款時間1952年6月)、兩張鎮江市中醫師公會會員證書(落款時間分別為1949年11月和1950年5月)及各類從醫聘書等。引起記者好奇的是,在張云鵬當年所制定的一系列“診例”牌匾中,頻頻出現“貧苦不計”“烈軍工屬優待”“勞保七折”等字樣,這從側面也印證了張云鵬作為一位仁心醫者的善行義舉。張松本說,這些牌匾都是百年老宅在修繕加固時,他在整理父親遺物時從父親書桌臺板下發現的。張松本專門請人裝裱成冊,以示后人。

在張松本引導下,記者參觀了始建于民國初年的張云鵬故居,溫馨的庭院里處處彰顯醫者大家風范。進門后,有兩則題額格外醒目:一則是掛在東側墻面上的首幅題額,為鎮江著名學者王驤寫的序言,他是這樣評價張云鵬的:“綜觀張云鵬的一生,救死扶傷,克盡醫師天職,亦醫亦儒,不愧前賢后嗣。他的芳名被列史冊,故居受黨和政府保護,是黨和政府尊重傳統文化禮敬鄉賢前輩,以及張氏本人有功社會實至名歸的結果,可以給后人無限啟迪。”另一則是掛在正大門門頭上的題額,由已故中國佛教協會副會長、焦山定慧寺原主持茗山法師題寫的“醫德傳家”。

記者發現古色古香的老宅前后共四進九間,院內設有養魚池、亭臺、月圓門等特色建筑,并植有紫藤、翠竹、臘梅、桂花、黃楊等花卉樹木,3棵為我市古樹名木,其中百年香櫞樹與古井形成橘井流香景觀,其寓意深刻:老百姓希望以橘井流香來歌頌醫家救人的功績;而醫者更愿意以此明志,同時也傳達了主人儒醫為民、積德行善的為人準則與情懷。張云鵬當年還傳幫教了一些學中醫的學員,有的學員早已成為當代名醫。張家兄弟和兒孫們仍繼承著“醫德傳家”的家訓,繼續用自己的仁心為患者解除痛苦。

張氏兄弟倆從醫數十載

正聊著天,門鈴響起,張云鵬的二兒子張松祥回家了。張松祥退休前在市一院致力于中醫與腫瘤康復研究,開創了我市腫瘤有氧康復訓練先河,退休后被市一院返聘,今年76歲仍活躍在醫療事業的第一線。

張松祥說,新中國成立前后父親在百年老店張萬春藥店坐堂行醫,名聲遠揚。藥店專門為父親在門店后面準備了三間診室,每天擠滿了人。父親去世時,他在敏成小學上小學三年級,老大上五年級,兩人經常一起去藥店玩耍,但父親幾乎沒有時間與兄弟倆講講話。上世紀五十年代,人們的生活水平普遍偏低,患者之中許多來自偏僻農村,家里窮得甚至揭不開鍋。父親有時不僅免費為他們看病,還會寫下一張字條讓患者免費去前臺藥店取藥,等到每年中秋節或除夕前夜藥店再從父親的工資里扣除。

張松祥介紹,父親長期從事中醫研究和治療,是當年遠近聞名的老中醫,慕名而來的患者來自四面八方。當時交通條件差,許多重癥患者是由親朋好友抬著擔架或躺椅過來的,甚至還有牛拉車,心地善良的父親不忍讓患者長時間等待,常常廢寢忘食為病人治病。雖然老宅離藥店不足百米,父親中午卻經常抽不出時間回家吃飯。母親心疼父親,為此也生下不少埋怨,但父親每次笑以對之而蒙混過關。1958年臘月初四凌晨1點多鐘,一位重癥患者的家屬趕到家門口,央求父親上門診治。當時天寒地凍,一心為患者操勞的父親考慮到患者病情危急,頂著大雪出診。沒想到次日上午,正在召開醫學會議的父親感染了風寒,突然高燒不退,昏倒在會場上。積勞成疾的父親出診后的第三天便離開人世。

家里頂梁柱倒了,母親沒有工作,兩個孩子正在上學,家里頓時陷入困境,母親幾乎變賣了家里所有首飾維持家用。張松祥回憶說,心地善良的姐姐當時只有18歲,她應聘到原浙江嘉善人民醫院當護士后省吃儉用,常寄些錢回來幫母親排憂解難。在孩子記憶里,母親總是面帶微笑,從不訓斥孩子。即使孩子在外面闖禍或受到委屈,母親都耐心地聽孩子把話講完,再與孩子講道理。在張家兄弟眼里,母親十分要強,在那種艱苦環境下,一家人過得其樂融融。母親很有愛心,如果有人向她求助,她都會伸出援助之手。正是父母的這種言傳身教讓孩子們從小學會了善良、仁愛,也培養了孩子開朗、自信的性格。

張松祥說他是1968年知青下放農村,后上調到原焦化廠,1972年被推薦去上學專門學習中醫,畢業后到焦化廠衛生所當醫生,1979年調入市一院中醫科當醫生。幸運的是,他參加了1982年由江蘇省衛生主管部門舉辦的腫瘤患者康復訓練學習班,當時由全國腫瘤中醫康復治療專家郭林主講,徹底改變了他對癌癥是不治之癥的看法,認識到癌癥患者康復治療的重要性,從根本上接受了癌癥是可預防可控制可治療的慢性疾病的理念。

談起父親,張松祥充滿感激。他說父親給他們留下的東西太多,除了醫德傳承外,他經常悉心研究父親留下的藥方子,即善用蟲類藥、善用有特殊療效的藥對子、善用經典方和經驗方相結合等特點的寶貴經驗,那可是張家幾代人積累的財富。他將這些藥方子用在醫術實踐中,受益的還是患者。與張松祥的交流中,他除了講述許多有關醫術上的專業知識外,談得更多的還是醫者仁心。他說作為一名醫生最重要的是醫德,替患者著想是醫生的天職。

談起自己從醫之路,老大張松本補充說,他也是從小受父親影響,早早跟著鎮江的老中醫學習醫術。1966年,時年21歲的他突然接到通知,自己被下放到原小米山茶場。所幸自己之前有過學醫經歷,兩年后他被安排到象山醫院當醫生直至退休。

家庭和睦兒孫繼承祖業

門鈴再次響起,老二媳婦拎著一大籃子菜回來了,忙著為全家人準備晚飯。

原來,張云鵬1958年去世后,老大、老二的兩個家庭仍生活在故居里。張家兄弟的母親生前也對他們有言在先,并留下了“不分家產、不賣祖業”的遺訓,如今兄弟倆同吃同住了近50年。大家庭里的大事小事共同商量,互相理解和包容,兄弟之間、妯娌之間沒有因任何事情紅過臉,平時買菜、做飯等都是誰有空誰做,從來不計較誰家做得多做得少、誰家用得多用得少。如今張家兄弟兒孫滿堂,他們雖然生活在不同城市,走上不同的工作崗位, 但是,從小住在一個大院里、同在一個鍋里吃飯長大的孩子們,更懂得相互謙讓、相互包容,更懂得濃濃的骨肉親情。他們仍將“濟世好生”作為一生的追求,積極向上,個個學業或事業有成。老大的兒子從事金融工作,并在自己的領域作出成績。老二遵循老母親的遺愿,要將張氏醫學傳承下去,如今他的兒子就職于國內某知名軍醫大學附屬醫院任骨科教授,并承擔骨外科教學工作,是國內多家市級醫院特聘技術指導專家。更可喜的是,老二的大孫子去年被南通大學錄取,學的是臨床醫學專業,看來張家醫學傳承后繼有人,“繼承祖業,發揚光大”。

本版攝影 重光

責任編輯:阿君