梁武帝輿駕回故鄉

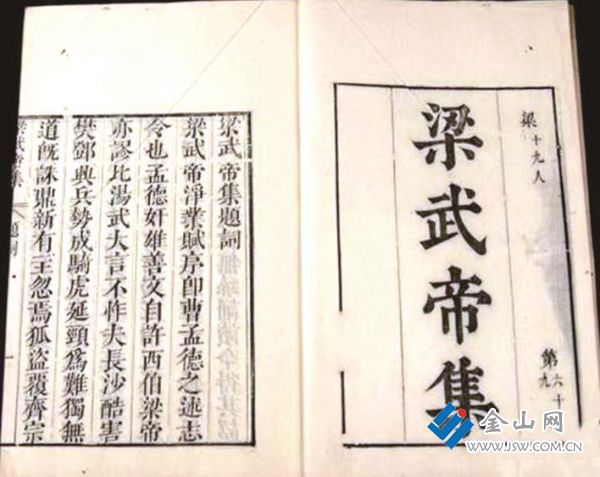

《梁武帝集》

梁文帝建陵神道石刻

梁武帝修陵石天祿 圖:盧政 提供

東城村

文/盧政

大同十年(544),梁武帝蕭衍81歲了,春節一過,他掐指一算,當上皇帝已42年了,環顧天下形勢,梁朝局勢穩定,而北朝東魏與西魏正打得不可開交。想想離開故鄉已50多年了,何不趁此時謁陵祭祖呢?

于是,他吩咐手下人做好東巡準備,定于春三月回故鄉。

高驪山下神話奇

說起謁陵祭祖一事,早在五年前就動議了。大同五年(539)的一天夜里,蕭衍做了一個夢,夢中他穿著朝服入太廟拜伏先祖,極其悲感……到了白天,他與眾臣說起這個夢。尚書令何敬容說:“臣聞一個人如果孝悌之至,就會通于神明。陛下性與天通,故而感應了這樣的夢。” 蕭衍聽后,非常認同,從此便有回故鄉拜陵之議。

三月初十日,蕭衍率一班官員及皇親,浩浩蕩蕩出京東行。隨行中有駕車的太仆,執事尚書,前后護衛。另外侍中到溉、尚書殿中郎到藎也隨駕東行。而京城所有事務交給42歲的太子蕭綱打理。

路過句容寶華山時,見山勢雄峻,武帝停駕觀賞。但見群峰嵯峨,逶迤環繞、中間拱托出一座主峰。因問身邊人:“華山與蔣山(鐘山)相比,哪一個高?”侍臣薛秦答道:“華山高九里,與蔣山差不多高,但這里的山溪水比蔣山多幾倍。”這個回答讓武帝滿意。事實上,寶華山多山泉,是秦淮河源頭之一。

輿駕繼續東行,不久,又見到一座大山橫亙于前,一問,才知是高驪山。山脊渾圓,峭壁直立。武帝欣賞了一番山景,若有所思。時已黃昏,距曲阿還有50多里,就下令在山腳下駐蹕。這期間,武帝饒有興趣地跟身邊人講了一個故事:“丹徒有高驪山,很久以前高驪國公主來這里游玩,東海神知道了,就乘大海船,載上美酒禮品來迎接,想聘她為妻。可公主不肯,海神大怒,撥翻大船,傾覆美酒。美酒沿運河流入曲阿湖,故曲阿酒美也。” 這個故事為曲阿酒美找到了神奇的“根據”。

蘭陵故里謁兩陵

翌日一早,輿駕繼續向東進發,到了曲阿境內。此時,蕭衍的侄子、臨川王蕭正義已率一班官員從京口來到曲阿迎駕。南徐州別駕從事史王勱也隨例迎候。武帝見到王勱,知道他博學多才,敕令跟從輿駕行動。

三月十六日,繼續東行20多里,到達蘭陵縣(今丹陽市東北一帶)東城村,徑到村北的皇基寺歇腳。皇基寺今名皇業寺,梁大同二年(536)蕭衍為其父梁文帝祈求冥福而興建。寺院規模很大,殿宇雄偉,氣勢恢宏。武帝與王子公卿在皇基寺用齋,沐浴更衣,然后去謁建陵。

建陵本是武帝的父母合葬墓,坐西朝東。天監元年(502)蕭衍登上帝位,封父蕭順之為梁文帝,封母張尚柔為獻皇后,并將墓升格營建成皇陵,直到大同元年(535),碩大的石麒麟、石柱、石赑屃等才陸續運來安放在陵前神道兩側。重建歷時33年之久。

蕭衍在陵前行三跪九叩禮,以示對父母的極度虔誠和敬意。按史書記載,蕭衍謁建陵時出現了神奇的現象:“陵上有紫云覆,久而乃散。帝望陵流涕,所沾草木變色。陵旁先有枯泉,是時流水香潔。”顯然,這是史家筆下之加彩。夸大述事,烘托氣氛。

三月十七日,蕭衍來到修陵,祭拜早逝的妻子郗皇后。修陵位于建陵以北約420米處,也是坐西朝東。是梁武帝為郗皇后以及自己營建的陵墓。

郗皇后叫郗徽(468-499),父親是太子舍人郗燁,母親是宋文帝的女兒潯陽公主。她從小聰慧,喜讀史傳。15歲時嫁給了蕭衍,后來隨蕭衍遠離京城前往雍州上任,32歲時在襄陽去世,歸葬“南徐州南東海郡武進縣東城里山”(即此地)。蕭衍登基,追謚為德皇后,陵墓升格營建,號修陵。蕭衍懷念她,此后一直沒有另立皇后。

兩陵祭拜儀式完畢,蕭衍倍感輕松。三月十八日,在皇基寺舉行法會,設齋施食,會鄉親父老。他感慨萬千,詔曰:“朕自違桑梓,五十余載,乃眷東顧,靡日不思。今四方款關,海外有截,獄訟稍簡,國務小閑,始獲展敬園陵,但增感慟。故鄉老少,接踵遠至,情貌孜孜,若歸于父,宜有以慰其此心。并可錫位一階,并加頒賚。所經縣邑,無出今年租賦。監所責民,蠲復二年。并普賚內外從官軍主左右錢米各有差。”

這篇詔書明明白白告訴世人,東城里、皇業寺這一帶是他的家鄉。蕭衍下詔后,激情猶濃,又賦《還舊鄉》詩一首。三月十九日,蕭衍又下詔,賞賜園陵司職人員,表彰他們恭謹從事,勞苦有加,一概賜位一級,且加以賞賜。

此后,蕭衍又到兒時常去玩耍的東城村、塘頭村去巡視了一番。塘頭村是他的故居所在,在皇業寺東南2里許。其曾祖父蕭道賜由東城村分徙到此而居。《輿地紀勝》卷七,丹陽古跡載:“梁武帝宅基,在塘頭村,即位幸舊宅,觀舊井上梨棗,兒時所植也。”梁武帝八歲時喪母,兒時每年清明節應來祭祖掃墓,在舊宅舊井旁植梨樹、棗樹,人之常情也。

京口北固留詩篇

謁陵大事辦好,蕭衍率眾西行到曲阿城,這時已一身輕松,去風光旖旎的曲阿湖(練湖)游覽。

南朝時期,曲阿湖因是宋齊梁三代皇帝家鄉的名勝而受到格外青睞,有多位皇帝和文學大家曾經游此湖。《光緒丹陽縣志》載:“練湖,一名開家湖,又名曲阿后湖。去縣百二十步,周四十里,受高驪山、長山八十四派之水,匯為巨浸。湖心有墩,齊、梁君臣每宴集于此,觴詠之余,垂諸載籍。”

三月二十三日,輿駕離開曲阿,北行50多里,巡幸軍事重鎮京口。在臨川王蕭正義的引導下,順利到達京口。

京口,位于長江下游南岸,是萬里長江線上位置最北的古城,這里江面遼闊,水域浩瀚,加之南岸群山屏列,氣勢磅礴,軍事地位重要。歷史上這里發生過許多戰事。向有“京口不保,金陵動搖”之說。三國時魏文帝兩次統大軍伐吳,至廣陵臨江,兵鋒直指京口。然而面對滔滔長江,只得望江興嘆,率軍退還。

蕭正義是蕭宏的次子,時為仁威將軍、南徐州刺史,鎮守京口。所有活動行程他早安排好了,作為行宮的官舍已整修一新,在皇上必到之處加擴道路,以通小輿,危險處加設了護欄,只待輿駕來到。蕭衍見侄子一切安排得井然有序,很滿意,當即進號其為安東將軍。

在京口行宮稍事休息后,三月二十五日,蕭衍登北固山,由于上山路已加擴,小輿可以直上,蕭衍非常高興,興致勃勃登上北固樓。他憑欄眺望,只見大江浩蕩東去,江面遼闊浩瀚,不由得想起當年魏文帝兩次率大軍伐吳均作罷的事,感慨不已。再看北固山地形,一嶺入江,高數十丈,三面臨水,形勢險要。他觀察良久,說:“此嶺不足固守,然京口實乃壯觀。”又說:“以理而推,固宜作顧望之顧。”于是改北固樓為“北顧樓”,以表達內心統一中原的壯志。

蕭衍又詩興大發,賦詩一首,《登北顧樓》,這首詩氣勢闊大,不事雕琢而清新曉暢。蕭衍又命群臣賦詩,侍中到溉的孫子到藎一揮而就,蕭衍看了以后嘖嘖稱奇,開玩笑地對好友到溉說:“到藎一定是才子,我反過來疑心你以前的文章是不是假手于到藎。”因此賜到藎絹二十匹。

南徐州別駕從事史王勱也寫了一首詩,因“辭義清典”,受到蕭衍的嘉賞。王勱美風儀,博涉書史,這次隨例迎駕,一直跟在蕭衍身邊,所經山川地方,蕭衍時不時向他提問,王勱總能隨口應答,還能說出掌故,蕭衍非常滿意。

蕭衍心情愉悅,不僅賞賜寫出好詩的人,還賞賜侄子蕭正義許多束帛。據說,蕭衍在北固山還揮筆題寫了六個字:“天下第一江山”。

三月二十六日,蕭衍幸京口回賓亭,并舉行隆重的宴會,款待帝鄉故老及所經縣供奉物品迎候者,老少有數千人,各賞錢二千。游了京口后,蕭衍又回到蘭陵故里,與鄉親故老相會,并囑托好陵墓事宜,一切妥當后,再起駕回京。一路跋山涉水,于四月初一回到建康。

縱覽蕭衍這次衣錦還鄉過程,從三月初十(4月17日)出京到四月初一(5月8日)回京,共21天,在丹陽境內約8天,在鎮江約4天,其余9天則花在路上。蕭衍回京后還寫了一篇《輿駕東行記》,可惜原文已佚,現僅存有關高驪山與曲阿美酒的一段文字。

責任編輯:阿君