漫談柳詒徵詩作中的故鄉景觀書寫

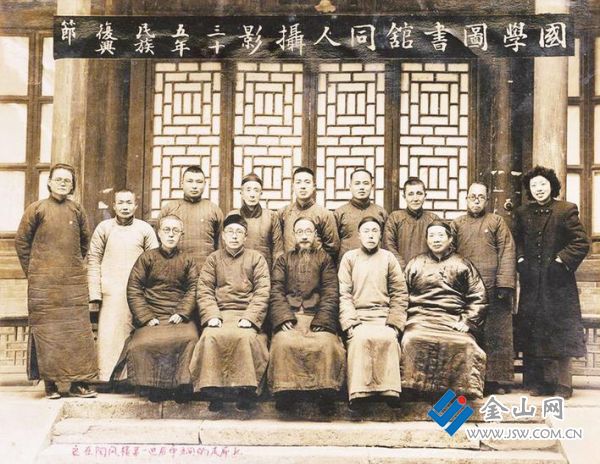

柳詒徵和國學圖書館同事合影

□ 錢 昊

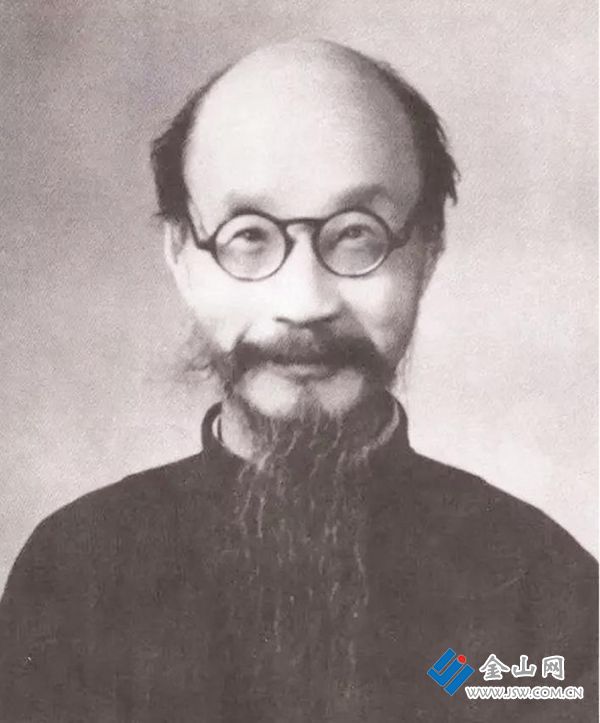

柳詒徵(1880-1956),字翼謀,系鎮江杰出前賢、近代知名文史大家,于史學、文學、文化學、版本目錄學等多領域皆建樹頗高。柳詒徵鄉邦情懷濃厚,所著《里乘》一書鉤沉鎮江先哲與史事,書中“吾鄉”“吾邑”等字眼往往可見。柳詒徵詩作亦常涉及故鄉景觀,他所作鎮江題材詩作還有許多尚未為人所探討,其中的故鄉景觀書寫頗為可觀,當予發覆。

柳詒徵于1902年到南京江楚編譯局工作,嗣后任教于江南高等中等兩等商業學堂、兩江師范學堂。柳詒徵《我的自述》一文言及:“到了二十三歲,我到南京編譯書局,受業于江陰繆藝鳳先生門下,我由此就常在外鄉,在鎮江的時候很少。”二十三歲離開鎮江后,柳詒徵在南京工作生活約九年,1911年返鎮任臨時縣議會副議長及鎮江中學校長,然柳詒徵在南京期間當有回鄉之行。1910年,《南洋商報》第三期刊出《宿北固山風價樓聯句》《游焦山聯句》兩組(每組各二首)詩作,作者署柳翼謀、梁公約。梁菼(1864-1927),字公約,江蘇江都人(南京大學卞孝萱教授曾指梁氏生于淮安),近代畫家,尤以工于花鳥畫而聞名,兼擅詩歌創作,其時定居南京。柳、梁聯句當系二人由南京赴鎮江同游時所作。

《宿北固山風價樓聯句》,觀其詩題可知柳詒徵、梁公約同游鎮江時宿于北固山。其實,柳詒徵居所距北固山不遠,其《自傳》言:“生于江蘇省丹徒縣城內第一樓街鮑宅內一小屋中……1885年父親病故,母親帶著我們兩個小孩,跟著外祖家苦度。”“鮑宅”即柳母家族宅院,在第一樓街。從《自傳》及《我的自述》等文來看,柳詒徵赴南京工作前未在鎮江別置居所,第一樓街是其長居之地。柳詒徵不邀梁公約宿于居所,卻下榻北固山,當是有意為之,柳詒徵對北固山喜愛之至,曾為山上方丈室題寫楹聯“大千世界,第一江山”。此次同游,柳詒徵著意讓友人體驗北固山之江山勝境。

《宿北固山風價樓聯句》二首皆押“天、圓、煙、然”四韻。第一首由柳詒徵首先出句:“聯床甘露寺”,“聯床”指友人傾心交談。梁公約聯之曰:“千載此江天,寂寂古人去,荒荒落日圓。”古人去為虛景,江天、落日為實景。柳詒徵復以實景聯之:“莊諧雜童冠”,“莊諧”即指二人聯句亦莊亦諧,眼前游人則多有少年兒童。梁公約聯之:“咳唾墮云煙”,“咳唾”常用于夸贊詩文,古人次韻唱和常用該詞,宋人梅堯臣《依韻和宋次道答弟中道喜還朝》即有“池塘夢句君能得,咳唾成珠我未閑”之句。柳詒徵繼而聯之:“濟勝能無具”,此句淵源有自,《世說新語·棲逸》曰:“許掾好游山水,而體便登陟。時人云:‘許非徒有勝情,實有濟勝之具。’”柳詒徵用《世說新語》之典顯而易見,“濟勝之具”指登臨山水的身體條件,詩句以幽默的反問標榜登臨北固山的體力。梁公約聯之曰:“憑樓思邈然。”即景抒情,無需贅言。在《宿北固山風價樓聯句》第二首中,柳詒徵所聯詩句亦多題詠北固山景觀,如“春游櫻筍天”“崖逼江為枕,沙沉鐵化煙”等,既有珊珊可愛之植被呈現于前,又有石壁嵯峨,山枕江流,歷史滄桑之景觀書之于后,由細處至大處,題詠北固山不遺余力。

《游焦山聯句》一組二首詩,柳、梁二人延續《宿北固山風價樓聯句》詩韻,仍押“天、圓、煙、然”。《游焦山聯句》第一首仍由柳詒徵首先出句:“方舟凌曉發,巨浸迥浮天”。道出二人游覽焦山的時辰,舟發拂曉,登覽盛境。句中“巨浸”一詞指盛大的水體,此處指長江無疑。中國古人曾在描述鎮江地理形勢時用“巨浸”一詞,宋人汪藻(1079-1154)所著《浮溪集》曰:“觀其千嶂所環,中橫巨浸,風濤日夜。”揭示鎮江群山環抱、大江橫陳的特點。柳詒徵沿用古人語匯,著意呈現焦山一帶的江山形勝。梁公約接續柳詒徵出句,亦寫景:“崩岸取帆險,奇松倒影圓。”柳詒徵又以游覽中所聞與二人活動聯之:“六時喧梵唄,一榻散茶煙,小憩祛塵慮”,古人分一日為十二時,“六時”即白天,焦山定慧寺僧人于白天歌詠贊頌,柳詒徵與梁公約于梵唄聲中飲茶小憩,頗為愜意,故梁公約以這一句為此首作結:“禪關造自然。”《游焦山聯句》第二首中,柳詒徵亦以山景、佛景入詩:“一徑接諸天,浪嚙山趺透,云垂佛頂圓。”“山趺”即山腳,焦山為“江中浮玉”,浪拍山腳,自是一番美景,云彩與定慧寺相映生輝,則更美矣。

柳詒徵對焦山的題詠不只有《游焦山聯句》,其年少參加科舉時便在考場上作《焦山瘞鶴銘》一詩。詩為七言古詩,全詩古勁而見清逸,能兼得漢魏古詩與唐人古體之風。《焦山瘞鶴銘》主要探討歷來有關“大字之祖”作者的爭議,如“隱居顧況漫傳疑,小進姓字伊誰知?”一句即道出有人以《瘞鶴銘》為陶弘景(自號華陽隱居)所作,有人則認為《瘞鶴銘》歸屬唐人顧況。然此詩除涉及《瘞鶴銘》作者爭議外,亦有對焦山景觀的書寫,如首句“枯木堂前春雨足,寶墨亭邊春草綠”即是對焦山春景的絕佳描繪。柳詒徵此后又于1921年作《辛酉正月十二日偕張仲書、馬貢芳諸子游焦山作》一詩,其中“云濤坐愛初春色,冰雪魂愉萬里人”即寫焦山初春雪景,美不勝收。柳詒徵屢屢于詩作中題詠焦山,足見其對故鄉景觀的喜愛。

除鎮江古已有之的景觀外,柳詒徵詩筆之下還有鎮江于近代新增的景觀,如位于云臺山麓的紹宗國學藏書樓。此樓系鎮江籍工商界翹楚吳寄塵(1873-1935)主導修建,意在延續鎮江另一瑯嬛福地,四庫全書藏書地文宗閣之文統,故名曰“紹宗”。據柳詒徵長孫柳曾符先生《衰翁盡瘁紹宗樓》一文,吳寄塵逝世前六日,拱手將藏書樓事務托付予柳詒徵,柳詒徵于悼念吳寄塵的挽聯中曾言及此事:“皈心西土,憶病榻彌留款語,本原炯著紹宗樓”。柳詒徵此后終其一生皆心念藏書樓,為藏書樓發揮功用傾注了許多心血,其逝世前一年作《默思紹宗樓事》一詩:“春申江上六清明,花信番風歲歲新。贏得紹宗人在望,故書雅記喚鄉人。”以藏書振興故鄉文化的情懷據此可見端倪。

柳詒徵既是學養精深的學者,亦是富于詩才的詩人,堪稱“鎮江之寶”。其生前屢為發展、振興故鄉文教而奔走,于著述中時常談及故鄉,逝世后葬于故鄉南山東麓,無不體現著柳詒徵的鎮江情懷。其詩作中的故鄉景觀書寫通覽古今,自然、人文景觀具備,冶江山與歷史于一爐。可貴的是,柳詒徵有不少詩作系與外地友人同游鎮江時所作,著意向友人推薦故鄉景觀,愛鄉之情溢于言表,值得今人稱頌。

責任編輯:阿君