周敦頤與鎮(zhèn)江

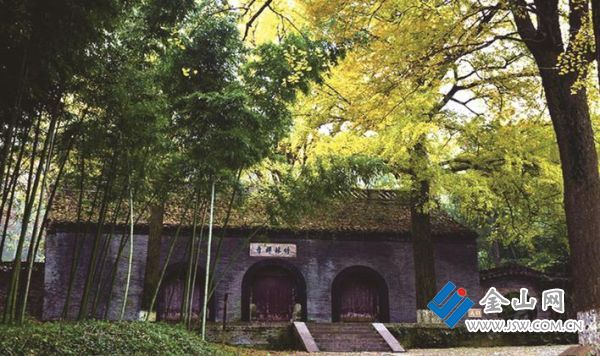

竹林寺

□ 朱思丞

周敦頤,原名周敦實,字茂叔,號濂溪,謚號元公,北宋著名的理學(xué)家、文學(xué)家、哲學(xué)家,是北宋五子(周敦頤、邵雍、張載、程顥、程頤)之一。

在北宋五子之中,周敦頤與鎮(zhèn)江淵源最深,其母鄭氏就安葬在鎮(zhèn)江黃鶴山,周敦頤曾在此守孝三年。據(jù)史書記載,周敦頤年少喪父,他的母親帶著他投靠其舅舅龍圖閣學(xué)士鄭向,后來周敦頤跟隨鄭向到了鎮(zhèn)江,住在黃鶴山下。在這里,周敦頤遇到了影響其一生的一個人——鶴林寺寺僧壽涯。《鶴林寺志》記載:“宋壽涯禪師,與胡武平(宿)、周茂叔交善。茂叔尤依壽涯,讀書寺中,每師事之,盡得其傳焉。其后二程之學(xué)本于茂叔,皆淵源于壽涯云。”著名學(xué)者黃宗羲在所著的《宋元學(xué)案》中也提及:“先生(胡宿)嘗至潤州,與濂溪游。或謂先生與濂溪同師潤州鶴林寺僧壽涯,或謂邵康節(jié)之父邂逅先生于廬山,從隱者老浮圖游,遂受易書。”可以看出,周敦頤對壽涯以師事之,程朱理學(xué)的形成發(fā)展與鎮(zhèn)江鶴林寺的淵源頗深。

在鶴林寺期間,周敦頤“讀書寺中,旁鑿蓮池”,取名“愛蓮池”。后來,他的名篇《愛蓮說》很好地融入了黃鶴山的隱逸文化和鶴林寺的佛教文化。蓮花與佛教有著密切的關(guān)系,《華嚴(yán)經(jīng)探玄記》稱贊蓮花“在泥不染”,《愛蓮說》引申為“出淤泥而不染”。佛教的思想理論,深深影響了周敦頤的道德觀、學(xué)術(shù)觀,成為《愛蓮說》藝術(shù)構(gòu)思的誘因之一,后來程朱理學(xué)的形成也大量吸取了佛教的思想。在《愛蓮說》中,周敦頤通過對蓮的形象和品質(zhì)的描寫,表現(xiàn)自己潔身的高潔人格和灑落的胸襟,實際上也是壽涯的品格寫照。周敦頤曾從壽涯處得“有物先天地,無形本寂寥。能為萬象主,不逐四時凋”之偈,黃宗炎在《太極圖辨》中認(rèn)為,周敦頤的《太極圖說》受壽涯偈的啟發(fā)。所以,鎮(zhèn)江可以說是周敦頤個人品格的塑造之地和理學(xué)思想的啟蒙之地。

在鎮(zhèn)江期間,周敦頤與金山寺主持佛印(了元)也關(guān)系密切。據(jù)《金山志》記載,周敦頤曾與蘇東坡好友佛印相晤談禪,佛印對其大加贊賞,認(rèn)為其禪機悟性很高,便在寺內(nèi)建“悟心堂”,以紀(jì)念此次會晤。在鶴林寺守喪期間,周敦頤還見過范仲淹,時間大約在景祐四年(1037年),也就是在他母親去世的當(dāng)年,范仲淹來到潤州,兩位思想家從此有了密切交往。后來《宋元學(xué)案》把周敦頤同孫復(fù)、胡瑗并列為“高平講友”(高平即范仲淹),與周敦頤守喪鶴林寺期間與范仲淹的這段交往不無關(guān)系,也表明范仲淹與周敦頤的個人關(guān)系和學(xué)術(shù)思想之間都是非常緊密的。但是,周敦頤生前官位不高,其學(xué)術(shù)地位也并不顯赫,在他去世后,弟子程顥、程頤成名,他的才識逐漸被后人認(rèn)可,經(jīng)過朱熹等人的推崇,學(xué)術(shù)地位才最終確定,并被人稱為程朱理學(xué)的開山之祖。

明清以來,黃鶴山還存有紀(jì)念周敦頤的一些歷史遺跡,其中最重要的是“濂溪書院”。據(jù)《光緒丹徒縣志》卷十九載:“濂溪書院,初在黃鶴山下。宋元公周濂溪先生讀書處也。”《至順鎮(zhèn)江志》也有記載,濂溪書院“在府治東南定波門內(nèi)。為屋凡十有七楹。初,書院在鶴林門外黃鶴山下。宋寶祐中,郡守徐栗建,以奉元公,以處四方之士。堂三:曰晞賢,曰立善,曰養(yǎng)心。齋二:曰正道,曰和德。亭二:曰愛蓮,曰光風(fēng)霽月。”“光風(fēng)霽月”取自黃庭堅對周敦頤的贊語,黃庭堅稱他“品甚高、胸懷灑落如光風(fēng)霽月”。后來這個亭子移建于鎮(zhèn)江城內(nèi)日精山。

周敦頤對儒家思想的發(fā)展和延伸作出了重要貢獻,南宋胡宏在《通書略論》中尊稱周敦頤為“周子”,認(rèn)為他的功勞在孔孟之間。他的思想和品格,也深深影響了鎮(zhèn)江的歷史文化,他所倡導(dǎo)的“重德治、倡正氣、主廉潔”思想,是明清以來京江詩派發(fā)展的基本遵循,而“以仁義為己任,遵道不趨勢”的觀點,更是塑造了鎮(zhèn)江古代文化的特有風(fēng)骨。

責(zé)任編輯:阿君