一方墓志解讀抗金名將生平

□ 張劍 馬彥如

他曾追隨“中興四將”之一的韓世忠,南征北戰大敗金兵;他未見名傳,卻因一方墓志而留名后世。

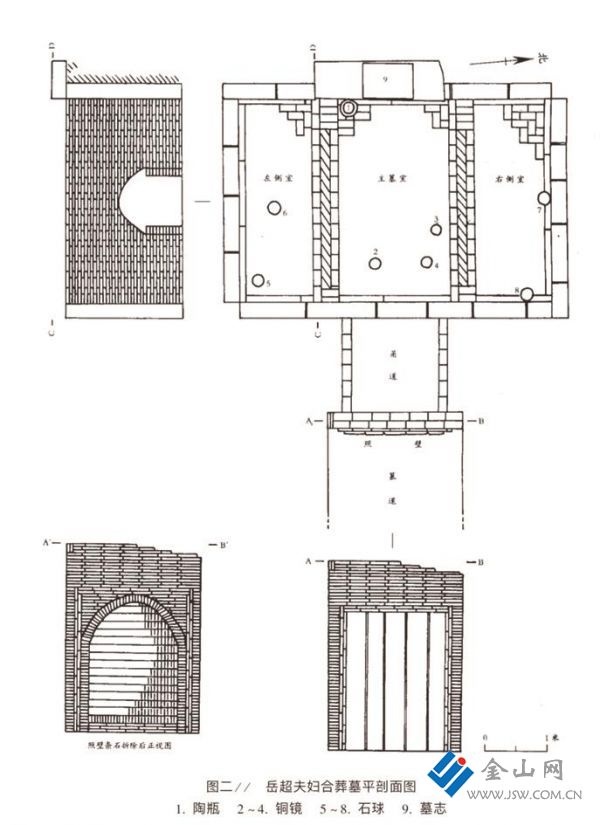

2002年12月,在鎮江市郊丹徒鎮左湖村石桌山東南緩坡、北距丁長公路約150米的地方,鎮江市公安局工程建設施工工地,發現一座南宋墓葬。內有墓志,青石質,表面剝蝕較嚴重,長79厘米,寬58厘米,厚16厘米,小楷豎行陰刻,共20行,約700字,局部字跡已漫漶不清。但是,從這些斑駁的字跡中,我們還是讀到了抗金將領——岳超跌宕起伏的一生。

岳超,字伯達,冀州信都縣(今河北邢臺西南)人,《宋史》未見單獨立傳,唯《宋史·韓世忠傳》載“(韓世忠)知人善獎用,成閔、解元、王勝、王權、劉寶、岳超起行伍,秉將旄,皆其部曲云。”寥寥數筆,所記不詳。

今據墓志可知,岳超生于北宋末年,“狀貌魁偉,毅勇多謀,少有大志,精于騎射”,從軍后成為韓世忠的部將,追隨他南征北戰,參加過多次抗金戰爭和平叛戰役。碑文所載“通義王(指韓世忠)每入覲輒與俱”,可見他深受韓世忠信任。

岳超一生戰功顯赫,因功屢次升遷,先后任云翼第九都虞侯、忠訓郎、中軍副將、武功郎、閣門宣贊舍人、武功大夫、貴州刺史、右武大夫、文州刺史、鋒第四正將、親衛大夫、州防御使、后軍統制、州觀察使、建寧軍承宣使、右軍統制、利州觀察使、昭慶軍承宣使等職,并令“除帥池州”,統領池州地方軍務。

紹興三十年(1160年),岳超因病去世后,與二位夫人“合葬于潤州(今鎮江)丹徒”,享年60余歲,又被追贈為清遠軍節度使、龍神衛四廂都指揮使、池州駐制、御前諸軍都統制、南陽郡開國公,“食邑三千六百戶”。岳超有子五人,均有官職,碑文即為其次子閣門宣贊舍人、御前司正將岳建壽所書。

碑文中提及岳超參加過大小戰役十余次,分別為建炎二年(1128年)“平山東河北盜”“捍御慶元府”和“從通義王韓世忠追襲金人及揚州”,建炎三年(1129年)“從誅苗傅劉正彥”,建炎四年(1130年)“敗金人于□江中流”,紹興二年(1132年)“討建賊范汝為”,紹興三年(1133年)“討賊劉忠等”,紹興四年(1134年)“敗金人于承州”以及紹興六年(1136 年)“略地至宿遷落馬湖與金人戰克之”和同年“秋攻淮陽軍”。

以上這些戰役在史書中多有詳文記載,比較著名的有建炎四年的“黃天蕩(今江蘇鎮江附近)之戰”,韓世忠以區區八千兵馬圍困金兵十萬達48日之久,“梁夫人(梁紅玉)親執桴鼓”助戰,大敗金兵;又如紹興四年,“金人與劉豫合兵,分道入侵”江淮各地,韓世忠臨危受命,“親提騎兵駐大儀(今江蘇揚州西北),當敵騎,伐木為柵,自斷歸路”,同時分兵迎擊,“金人驚潰,相蹈藉,溺死甚眾”,當時“論者以此舉為中興武功第一”(《宋史·韓世忠傳》)。碑文記建炎四年岳超“敗金人于□江中流……獲戰艦五百余艘”,紹興四年岳超“敗金人于承州(今江蘇高郵一帶)”,在時間和地點上都和史書記載相吻合,正可與之互為印證和補充。

紹興十一年(1141年),韓世忠與岳飛、張俊被召入朝任樞密使,解除兵柄,在其后的十多年里,岳超雖有官職升遷,但多為虛銜,且再也未見參與任何戰事,這一方面可能和岳超是韓之部屬受到牽累有些關系,另一方面也可能和當時南宋朝廷的對金“和議”政策有所關聯。

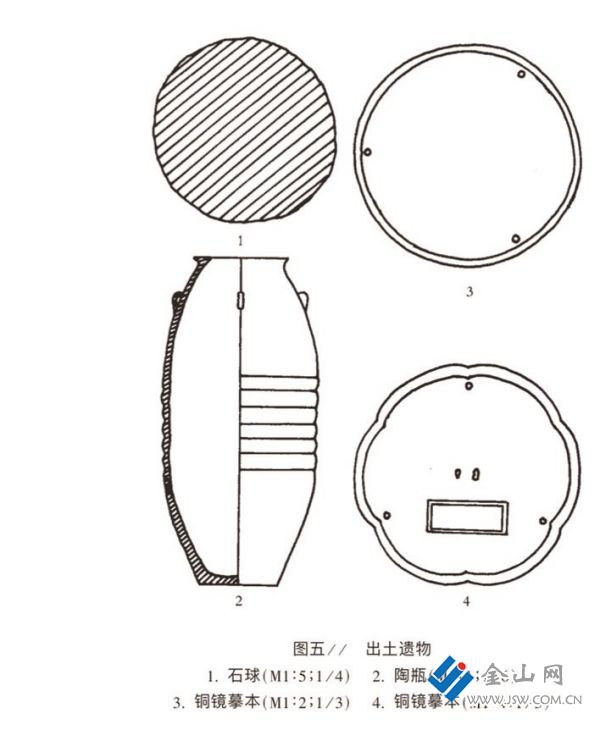

岳超墓為石室墓,墓中出土了韓瓶一只,還有打仗使用的石彈數枚及其他一些器物。韓瓶外形瘦長,口部較小,頸部有雙耳,用于穿繩,便于提拿。民間盛傳它是南宋抗金名將韓世忠的軍隊行軍打仗時攜帶的軍用水壺,民國著名史學家鄧之誠先生所著《骨董瑣記》記述:“康熙丁亥,有漁人掘得瓷罌數百……或謂此韓瓶也,韓蘄王(即韓世忠)所遺,得者遂珍之。”

史料記載和相關遺跡表明,韓世忠部隊確曾把韓瓶作為一種行軍、作戰裝備攜帶。大凡韓世忠曾駐軍之處,包括現江蘇、上海、浙江的一些地方,或多或少都有韓瓶這種特殊的器物出土。

墓志詳細記敘了岳超的生平事跡,還原了一個古代將軍戎馬倥傯的一生。而該墓中出土的古代器物,可能是岳超當年行軍打仗隨身攜帶的常用之物,為研究南宋抗金斗爭的歷史真實提供了珍貴的實物資料。

責任編輯:阿君