承載厚重歷史的相伯圖書館

馬相伯史跡紀念館

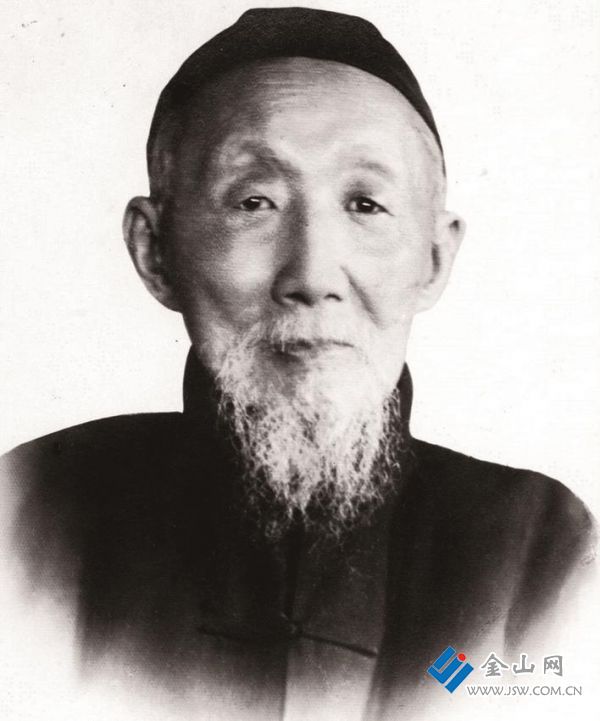

馬相伯

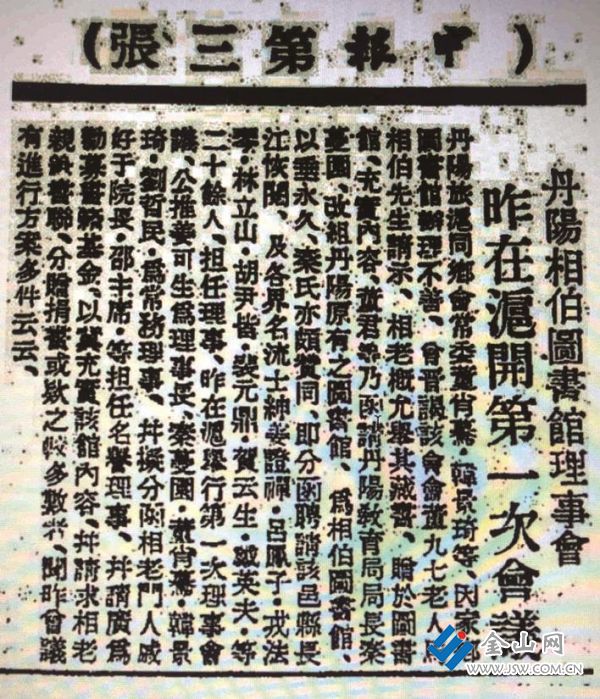

《申報》報道丹陽圖書館

改建后的奕住堂 圖:王鐵牛 提供

北碚相伯圖書館

文/王鐵牛

1851年,年僅12歲的少年馬相伯,心里早就有到外面看看的愿望。他曾聽人說,上海是個大地方,有天主教堂,不僅可去那里見到大世面,還能學到許多知識。馬相伯就瞞著父母,只帶了平時積攢下的幾塊錢,從鎮江跟著內河上的貨運船,獨自跑到上海。史家說:“這一走,中國近代史上,一位不可或缺的人物走進了歷史。”

馬相伯出生在丹陽一戶天主教家庭,父母都是虔誠的基督徒。他到上海后,去法國耶穌會辦的圣依納爵公學求學。此后,馬相伯相繼升入小修院、大修院,攻讀法文、拉丁文、希臘文、哲學、神學、數理和天文等學科。馬相伯學貫中西、通曉8國外語,成為中國近現代歷史上的教育家、外交家、社會活動家和宗教界愛國領袖。他以一己之力創辦了震旦、復旦兩所著名大學,還曾擔任北京大學校長、參與創辦輔仁大學。

馬相伯從小就有一顆強烈的愛國心。“九·一八”事變后,他堅決主張“對內團結,對外抗戰”;不斷向國民政府呼吁“立息內爭,共御外侮”,人民尊敬稱他為“愛國老人”。百齡大慶時,中共中央發出賀電,贊馬老為“國家之光,人類之瑞”;國民政府頒發褒獎令,贊馬老是“民族精英,國家之瑞”。近年來,馬相伯的人生價值和大師品質已被各界人士重新發現,被譽為“大家的大家”。

馬相伯的百年人生歷程,留給我們巨大的精神財富。國人先后建立有多個“相伯圖書館”,承載著厚重的歷史,更不應該被我們所遺忘,而應時時緬懷,念念不忘,歲歲感恩。

復旦初期的相伯圖書館

當初的相伯圖書館,是為了紀念復旦大學的首任校長馬相伯而建。

復旦大學前身是復旦公學,創建于1905年,當時還沒有圖書館,只有一間房屋作為閱報室。1912年,學校遷至徐家匯李公祠,利用戲臺陳列少量圖書報刊作閱書處。1918年,復旦戊午級學生在畢業前夕集議每人捐款2元購置圖書,成立戊午閱書社,復旦大學始有公共閱讀空間。后來由于學校逐年添購圖書和社會熱心人士捐贈,藏書漸多,此為復旦圖書館雛形。

1922年春,大學部遷江灣,圖書室設于復旦校董黃奕住建的“奕住堂”樓下,占屋不過兩間。1929年將原有奕住堂增建左右兩翼,成工字形大廈,全部樓上下,均擴為圖書館之用。至1937年,增購書籍數萬冊,規模日宏。

抗戰時的相伯圖書館

1937年抗日戰爭爆發,校中圖書幸于事前遷至安全地址,旋奉部令內遷,因與大夏大學組織聯合大學,在牯嶺開學,其時淞滬抗敵,交通瀕危,乃將一部分圖書,用小汽輪運至鎮江,再轉九江,遷牯嶺,再遷重慶。

1938年秋,遷川的復旦大學于黃桷鎮租賃平房一幢,三開三進,前后共九間作為學校圖書館,內分書庫一間、參考室一間、閱覽室三間、雜志室一間、辦公室一間,可容納百數十人的閱覽。

1939年,馬相伯病逝越南諒山。復旦大學校董會、復旦同學會發起組織馬相伯先生紀念委員會,于右任任委員會主任委員,邵力子、葉楚傖任副主任委員,募款建造相伯圖書館。經商定,擬在北碚復旦大學內建“相伯圖書館”,以作紀念。委員會向執政當局及社會各界發函,邀請列名贊助。先后得到蔡元培等100多位社會名流的回應。當時建筑經費擬向社會募捐,目標20萬元,其中10萬元作建筑費、5萬元購置圖書,5萬元出版馬氏遺著。

復旦大學向各地校友會及校友發函,請他們協助母校募集相伯圖書館建筑基金。因宣傳廣、聲勢大,贊助人得力,抑或因馬相伯之名望,募捐活動很順利。至1940年6月,半年時間就基本達標,其中金融界出了大力。初因營造商投標標價過高而被建筑委員會廢決,后物價逐日猛漲,紙幣成倍貶值。校方無力顧及而延至1941年7月,相伯圖書館開工后,時建時停。校長吳南軒呈文教育部請求補助,未獲此款項。資金斷裂,相伯圖書館暫時成了爛尾。

1943年3月,章益受命出任復旦大學,再次呈文教育部,教育部同意校方向銀行貸款300萬,作建筑校舍之用。8月,相伯圖書館竣工,復旦大學在北碚有了一座真正意義上的圖書館。

建成的相伯圖書館系“工”字形建筑,由于右任題寫館額。樓下左右兩翼為普通閱覽室,中間為借書處,后連書庫。樓上中間為雜志參考室、編目室及主任辦公室。左右兩翼有房八間,分配給經濟、銀行、史地、新聞、土木、社會、統計等研究室。

丹陽相伯圖書館

民國時期,丹陽縣先后建立過通俗圖書館、丹陽縣圖書館和相伯圖書館。

丹陽縣圖書館建于民國二十一年(1932),館址在城內文昌閣舊址,藏書3700余冊。1936年,丹陽旅滬同鄉會常委董肖驀、韓景琦因對家鄉圖書館辦理不善,曾晉謁97歲的丹陽旅滬同鄉會會董馬相伯,請教辦館良方。“相老慨允舉其藏書,贈予圖書館,充實內容。”

董肖驀和韓景琦聽了相老的承諾,愿將自己在滬的“樂善堂”藏書8700多冊,由丹陽旅滬同鄉會轉贈丹陽縣圖書館,立馬與丹陽教育局局長秦蔓園聯系。秦蔓園與地方官紳商定后,決定將原有丹陽圖書館擴建,并改名為丹陽“相伯圖書館”,以垂永久。秦蔓園分函聘請丹陽縣長江恢閱,以及丹陽各界名流士紳姜證禪、呂鳳子、戎法琴、林立山、胡尹皆、裴元鼎、賀云生、戎英夫等20人擔任理事。

1936年6月17日,丹陽相伯圖書館第一次理事會議在上海舉行,推選姜可生為理事長。秦蔓園、董肖驀、韓景琦、劉哲民為常務理事。時任南京國民政府審計院、檢察院院長于右任、北平冀察政務委員會委員長宋哲元等充任名譽理事。

1937年5月下旬,丹陽旅滬同鄉會祝壽代表團進京參加馬相伯會長的98歲壽辰慶典,提倡“各界人士與相老有雅故者,以參加祝壽精神而來贊助相伯圖書館”。所贈圖籍中,有馬相伯出使朝鮮的《高麗日記》1巨冊,還有康有為未刊行的著作數卷,都是極其珍貴的資料。

馬相伯在捐贈藏書的同時,寄語家鄉的人們:一、過目成誦,使人們的天才。讀書得閑,在人們的學力;二、兀兀窮年,方知老夫手不釋卷的回味;三、鉆在故紙堆中,要活讀才免做蠹魚;四、學海茫茫無梁筏,留心我下的苦功夫,便知所有的抉擇;五、有些書成了海內外的孤本,應該珍惜,更加要勤讀。以上短短五條,可以說是馬相伯一生讀書心得,很值得后學體味。

馬相伯捐贈的圖書有20余箱,運到丹陽后,存放在劉哲民丹陽家中后園的防空壕內。雖然逃過了日寇敵機轟炸丹陽城區時一劫,但是卻沒能逃過日偽分子的陰謀詭計。所贈圖書遭敵忌,加之劉哲民在丹陽創辦《新生報》宣傳抗日,激惱了敵偽分子,最終,這批圖書連同劉哲民家其他圖籍、房屋一并被焚毀。

抗日戰爭勝利后,丹陽縣準備重建“相伯圖書館”。馬相伯的學生及好友于右任、柳亞子、邵力子等人積極倡議,李宗仁也表示給予贊助。但終因計劃宏偉,經費籌措無方,而未能實現。

近年來,邑人虞瑞泰懷揣濃濃的家鄉情懷,在發展企業的同時,不忘弘揚地方文化,成立了丹陽市馬相伯文化研究會,建立了馬相伯史跡展覽館,全力打造相伯文化,馬相伯的“名人效應”得到彰顯。丹陽市人民政府及時修建了“馬相伯路”,命名了“馬相伯高級中學”“馬相伯實驗學校”等,當年馬相伯造福桑梓、惠澤鄉人的德行逐漸廣為人知,贏得了家鄉人民的愛戴。

“慎終追遠”是中華文化的優秀傳統,“飲水思源”是莘莘學子的內心所求。為了更好地發揚馬相伯先生的精神,在此我們呼吁建設一座新時代的“相伯圖書館”,造福后代。

責任編輯:阿君