唐代齊澣開伊婁河及徙漕路于京口史事探述

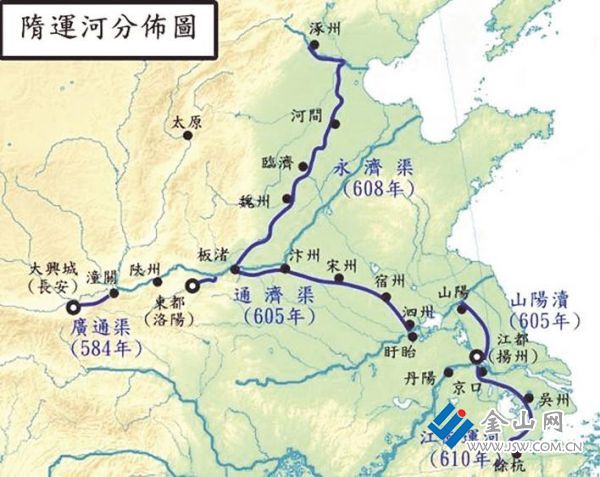

隋代運河分布圖

□ 喬長富

對于唐代潤州刺史齊澣開伊婁河之事,筆者已有小文述及它的意義。這里要說的是,對于此事的時間及伊婁河的長度,有關記載有所不同,而且在齊澣開伊婁河的同時又在奏疏中提到“臣請于京口埭下直截渡江”,這“京口埭”又是怎么回事?論者也多語焉不詳。為此,筆者對此說點個人淺見。

其一,對于伊婁河的開掘時間,《嘉定鎮江志》卷六《地理·河》說是開元二十七年(公元739年),今人則有開元二十三年、開元二十五年等說。誰是誰非?個人以為,據《唐會要·漕運》所載,齊澣上報開河奏章的時間是“開元二十六年十一月五日”;又據《舊唐書》中《玄宗紀》記載,開元二十六年 “其冬……潤州刺史齊澣開伊婁渠于揚州南瓜洲浦”。而且,李白有《題瓜洲新河……》詩,據考證,詩作于開元二十七年(公元739年)暮春。依據這幾個方面情況,今天可以推定,伊婁河的開掘工程,當是開始于開元二十六年冬,竣工于開元二十七年春(一般說來,冬季水淺,也便于疏通河道),用了大約半年的時間。到今天,伊婁河的開掘暢通,已有一千二百八十多年。

其二,伊婁河的長度,從《唐會要·漕運》引齊澣奏疏說“京口埭下直截渡江,二十里,開伊婁河,二十五里即達揚子縣”看,應該是有二十五里。但《全唐文》載此奏疏中,“二十五里”作“一十五里”,據此,則伊婁渠的長度當是十五里。孰是孰非?個人認為,從《嘉定鎮江志》引《太平寰宇記》所載齊澣奏疏也作“二十五里”,而且今天瓜洲至三汊河(唐揚子縣治地所在)之間的距離也有二十多里這兩方面的情況看,伊婁河的長度應如《唐會要》所記載,為二十五里;《全唐文》所錄作“一十五里”,“一”字當是“二”字之誤。

其三,齊澣奏疏說“請于京口埭下直截渡江”,那么這“京口埭下”又在何處呢?元代俞希魯《至順鎮江志》卷二《閘·京口閘》說:“京口閘,在城西北京口港口,距江一里許,莫究其所始。唐撤閘置堰(宋禮部侍郎李埴《嘉定修渠記》云:‘……唐漕江淮,撤閘置堰。’)開元中,徙漕路由此。”由此可見,伊婁河所對應的是江南京口的大京口。

又按《光緒丹徒縣志》卷十一《漕河》稱:“漕河,江口舊筑埽埂一道,由北固山下江灘,向西起,至蒜山下小碼頭止,長三里許。埂內河口由西北向東,長一里許,而后轉南埂,有損傷,即加修補,蓋以攔江潮之沖激,漕舟出江無患也。”由此看來,所謂京口“漕河”本來并不是穿城而過,而是沿江邊筑壩蓄水成河,以通漕船。這一記載,有助于對唐代所開漕渠由“京口埭下直截渡江”以及《至順鎮江志》所說“撤閘置堰”的認識。

至于齊澣奏疏所說“京口埭”,從以上引文看,《至順鎮江志》說“京口閘,在城西北京口港口”,今天的論者以為是指“大京口”(今天的中華路原是大京口河道);而《光緒丹徒縣志》卷十一《漕河》說“漕河,江口舊筑埽埂一道,由北固山下江灘,向西起,至蒜山下小碼頭止,長三里許”看來,此文是認為“京口埭”是在西邊的“小碼頭”。兩種說法,誰是誰非?個人認為,盛唐時期,西津渡尚未興起,所以,“京口埭”所在當以“大京口”為是。而且,據《光緒丹徒縣志》卷三《大江》下所載,瓜洲與江南岸(蒜山在其處)清代相距僅有七里半,“初闊十八里,既闊十里,今止七里半”,但從伊婁河“渡江”有“二十里”可見,“京口埭”和大京口只會是在蒜山“小碼頭”之東,而不會是在“小碼頭”。

對于“京口埭”,從唐人詩中最早看到的是初盛唐之間孫遜所作《下京口埭夜行》詩中說:“孤帆度綠氛,寒浦落紅曛。江樹朝來出,吳歌夜漸聞。南溟接潮水,北斗近鄉云。行役從茲去,歸情入雁群。”這是唐人較早而且為數甚少詠寫到京口埭的詩篇。孫遜又有《夜到潤州》說“夜入丹陽郡,天高氣象秋”,所寫時令、地點與《下京口埭夜行》吻合,當為同時所作。

唐代天寶年間,潤州改為“丹陽郡”,由此看來,早在唐玄宗天寶年間,京口埭就已成為潤州(丹陽郡)江邊的重要渡口。但孫遜詩中無字涉及蒜山及“西津”,可見在唐玄宗天寶年間,蒜山下尚未有正常的渡口。西津渡之成為重要渡口,當是在中唐或其后。所以,齊澣奏疏所說之“京口埭”,不會是在“蒜山小碼頭”,只會是在“大京口”入江之處。

責任編輯:阿君