李承霖與晚清鎮江府的考棚之爭

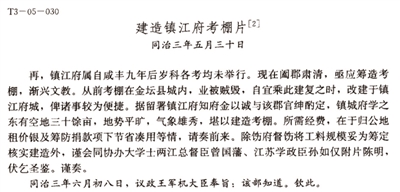

李鴻章《建造鎮江府考棚片》

王蘭谷《請仍在金壇建設考棚疏》

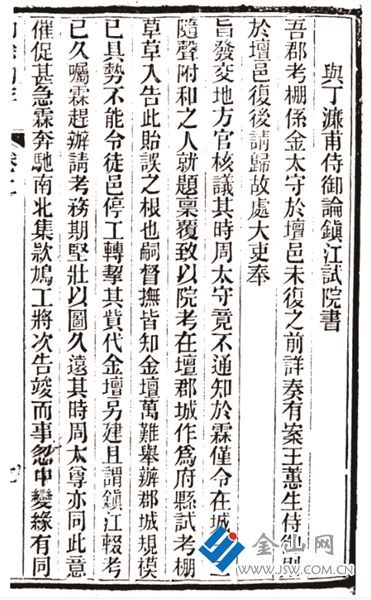

李承霖《與丁濂甫侍御論鎮江試院書》

文/邱隆洪

李承霖,字雨人,號果亭,清道光二十年狀元,也是清代丹徒(今鎮江)惟一的狀元,曾任廣西學政,咸豐初年因母親亡故去職守孝,后遭遇太平軍戰事,輾轉避亂于丹徒黃墟、如皋、泰州等地。太平軍戰事結束后,經兩江總督曾國藩奏請,李承霖留鎮協助鎮江知府辦理善后事宜,其間受江蘇巡撫李鴻章委派,在府城主持修建考棚,沒想到卻引發了一場考棚選址之爭。事件的結果是,堂堂狀元李承霖被弄得灰頭土臉,他費盡心力、好不容易建起來的考棚差點成了擺設。

臨時受命 修建考棚

考棚,正式名稱其實叫試院、貢院等,明清時期是士子們參加科舉考試的地方,由一個個簡易的格子間組成,形似棚屋,故俗稱考棚。童生試是科舉考試最初級的入學考試,包括縣試、府試和院試三個階段,分別由知縣、知府、學政主持,其中院試是童生試的最高階段,通過院試的考生被稱為生員,俗稱“秀才”,有機會進入府學、縣學學習,然后參加省里舉行的鄉試。鎮江府舉行院試的考棚原設在金壇,毀于太平軍戰事,加之鎮江府屬四縣大部分一度為太平軍占據,幾屆科舉考試因此未能舉行。咸豐七年(1857),清軍收復鎮江后,重建考棚也被提上日程,其中過程可謂一波三折。同治三年(1864)鎮江知府金以誠擬以善后余款及高公書院、超岸寺兩處永租充公地價,并自捐俸金,在府城靈建寺故址創建督學試院,即舉行院試的考棚,剛剛啟動,金即離任,只好把此事交給時任丹徒縣學教諭聞維堉。繼任知府周輯瑞到任后,重新經營此事,又因經費不足,決定縮小規模,只建府縣試院,偏巧時任江蘇巡撫的李鴻章因公過境,會見了在籍協助善后的李承霖,其間提到盡快恢復科舉考試之事,認為金壇試院一時難以復建(其時金壇尚未收復),而鎮江府城棚地寬裕,提議由李承霖主事,籌款助建。李承霖雖也有此意,但同時不免有些擔心:試院原在金壇,現在改建在府城,金壇及鄰近的溧陽兩地鄉紳能答應嗎?會不會因他們的反對半途而廢?不過,李鴻章當場打了“保票”:不必擔心,試院易地改建的事由他來上奏!于是,李承霖才應承下來。

哪知試院剛剛開始修建,就差點被擱置,因為被太平軍占據多年的江寧(今南京)剛剛收復,負責善后事宜的兩江總督曾國藩要求各地協助復建省城,本地諸項目包括考棚在內一律暫緩。而當時的情形是,李承霖接手考棚項目后,立即投身其中,憑借自己的狀元光環和士林威望,在江南江北展開勸捐,反響良好,考棚復建取得積極進展。考棚是繼續建設還是停工?鎮江知府一時騎虎難下,又不便向上申訴。為此,李承霖特地往省城面見曾國藩,告知試院之建乃奉巡撫李鴻章之命,且現已開工、勢難中止。清代兩江總督對于江蘇巡撫有節制權,但是兩者又不是簡單的上下級關系,此事處理不好容易產生督撫矛盾,雖說曾李二人有師生之誼,久在官場的曾國藩深諳官官相護之道,不愿為了這件小事駁了李鴻章的面子,于是推托說不知情,為了表明自己的態度,還親自捐款助力試院建設,并委托丹徒知縣田祚協助李承霖開展勸捐諸事。

節外生枝 各方角力

就在考棚如火如荼修建時,令李承霖擔心的事還是發生了,金壇籍御史王蘭谷從邸報上得知李鴻章奏請在鎮江府城改建考棚并已著交部議,立即上疏,提出在府城改建考棚“實于地勢人情均不相宜”,請求仍在金壇建設考棚。王提出在金壇復建的理由有:其一,考棚不一定要設在府城,如蘇州府設在昆山,常州府設在江陰,揚州府設在泰州等;其二,鎮江府城居民眾多、商鋪林立,假如考棚設于此,每次學政臨試,增加數萬人,治安壓力巨大,容易發生盜竊、失火等意外;其三,鎮江府城有租界,有洋商在此,每次考試時人員眾多,易滋生涉外事端;其四,丹徒作為鎮江府附郭縣,素稱殷富小康,即使考棚設在金壇,也不在乎那點路費考資,而金壇、溧陽相對貧困,士子考資籌措不易,考棚設在金壇,可謂體恤民情,當地士子可以當天來回,省去不少考資;其五,考棚設在金壇,對丹徒士子來說影響不大,因為他們本來就是在府城參加府、縣試,只需要到金壇參加一次院試而已。應該說王的上疏很用心、考慮很周全,不僅擊中了清政府的軟肋,還打出了悲情牌,很快就被采納,著交地方核議。

時任鎮江知府周輯瑞接到上級要求核議的公文后,并沒有告知正忙于修建考棚的李承霖,隨便找了幾個士紳聊聊,就具題稟復,同意院試仍放在金壇,府城正在修建的試院作為府縣試用。周輯瑞其實有自己的盤算,地方核議不過是走走過場而已,他不想違抗旨意。可現實情況是,金壇剛剛收復,眼下急于恢復科舉考試,在金壇修建考棚從時間上來不及。于是就出現了奇怪的一幕,周輯瑞在明知有旨仍在金壇復建考棚的情況下,依然催促李承霖加快進度,以便如期開考。

一波未平,一波又起,丹徒某鄉紳原本有意主持修建試院,愿望落空后便懷恨在心,現在見府城修建考棚出現異議后,便跳出來不停使“絆子”,先是提出可以借泰州試院或溧陽書院舉行考試,后又扯謊說金壇試院早已動工,大肆游說丹徒、金壇、溧陽鄉紳聯名請愿,請暫緩府城考棚建設。有意思的是,在發生考棚之爭后,丹徒士紳的態度耐人尋味,有人表示沉默,有人居然支持金壇一方,為什么會出現這種局面?這就不能不提到李承霖與其師張崇蘭的恩怨了。李承霖本是張崇蘭的學生,后來兩人交惡,師生恩斷義絕,丹徒士紳不少為張的徒子徒孫,本來就對李主持修建考棚持觀望態度,此時更不可能出來為李“站臺”。

考棚建成 終遭棄用

在不斷的爭議聲中,考棚建設繼續推進,同治四年春,陸續建成頭門、儀門、講堂、號舍等,等不及全面完工,因陋就簡,先期舉行了府、縣兩試。八月,位于定波門左側的考棚正式落成。恰巧知府周輯瑞在任病卒,繼任的知府李仲良稟請提督學政視察,新修的考棚因此稱提督學院。李承霖本以為可以松口氣,沒想到更大的麻煩還在后面,按計劃接下來的院試要在府城舉行,因為要耗費大量勞資,牽扯不少精力,時任丹徒知縣不愿承擔考務,院試籌備工作一時陷入僵局,這下連知府大人也不知如何是好,好在時任學政宜振堅持按計劃在鎮江府城舉行院試,當年十一月,鎮屬四邑士子參試,錄取了一百八十多人為生員,一時稱盛。

然而,好不容易舉行的院試落下帷幕后,考棚之爭卻并未就此結束。偏偏在這節骨眼上,原本支持在府城舉行院試的學政宜振因病離職,候任學政一時暫未到職。這下支持在金壇復建考棚的一方看準機會加大了游說力度。原本就對李承霖主持修建考棚心里不爽的丹徒某鄉紳繼續與地方官吏串通阻止下次考試,編造了府城不宜舉行院試的種種“理由”。在這種情況下,李承霖寄希望于時在京城任職的丹徒籍御史丁紹周。

李承霖特地致書丁紹周,詳細敘述了修建考棚的過程及其中發生的種種異議,并在信中以蘇州為例,說明考棚選址并非一成不變,希望丁紹周據情上達,上奏朝廷爭取一下,將院試仍放在剛剛修好的府城考棚舉行。丁紹周為李承霖的子侄輩,李的這次請求多少有點紆尊降貴的意味,讓李承霖沒想到的是,早知內情的丁紹周并不想卷入其中,回復時先是竭力稱贊李修考棚之功,表示“莫名欽佩”,接著又認為此事可以“不勞而定”,他認為,金壇、溧陽“素號瘠區,凋敝之余無從籌款”,考棚斷然建不起來,到頭來還是要使用業已建好的府城考棚。末了還推說自己已經跟新任學政鮑源深面談一切,相信他到任后會作出正確妥當的決斷,不會為小人之見所左右。一句話說白了,就是不愿替李上奏。

這樣一來,事件的發展就不是李承霖愿意看到的了。眼見丹徒方面沒什么動作,金壇方面加大了爭取的力度,繼任兩江總督的李鴻章樂得照旨執行,不僅同意在金壇復建試院,還特地從開墾新谷項下撥款一萬串,趕建金壇試院。同治五年,鎮江府屬四縣士子在新落成的金壇考棚參加院試,而李承霖辛辛苦苦建起來的府城試院即提督學院則僅僅供作府、縣試之用。

提督學院已名不符實,同治七年,李仲良以病回籍,經諸生向署任鎮江知府錢德承呈請,改為京江試院。提督學院改名京江試院后,歷時四年多的鎮江府考棚之爭就此塵埃落定。這次考棚之爭從一個側面反映了晚清鎮江府官紳之間、士紳之間的復雜糾葛,也反映了丹徒、金壇兩地士紳在對待考棚這一重要科舉資源的不同態度。經歷過此次考棚之爭,李承霖身心俱疲,他在晚年堅不出仕,眼疾加重、不便任職固然是其中的一個因素,另一方面或多或少與栽了這么大一個“坑”不無關系。

責任編輯:阿君