宋元至清代鎮江書院一覽

書院場景

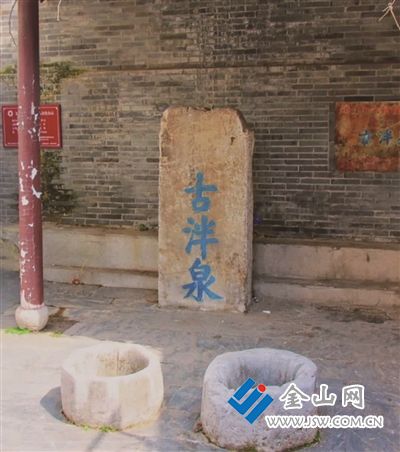

古泮泉

帝君書院碑

□ 雷曉明

我國北宋時期,社會安定,經濟繁榮,歷代政府重教興文。興辦府學、縣學的同時,鎮江書院也為之興起,鎮江地方府、縣的一個個書院,成為傳播治學思想及學術交流的重要場所,為教書育人,培養人才,起到了積極作用。

我國古代的書院歷史悠久,據《鎮江文化叢書》中“鎮江史要”記載:“書院最初為唐時收藏、校勘經籍的皇家圖書館,兼有侍講作用。至宋代,書院漸演變為講學習修的教育場所”。唐末五代軍閥混戰,社會經濟及各地官學等文化教育遭受重大破壞。宋始,隨著官辦府學、縣學的興起,各府縣的辦學已不能完全滿足社會學子求學研修的需求,加之北宋末年建炎南渡后,理學在南方開始嶄露頭角,理學大師們紛紛以書院為陣地,通過講學來宣傳自己的治學理念和學術主張,其書院的教學質量均優于官學,因之求學子弟投奔書院者眾多。至南宋年間,書院漸多,成為文化興盛的一種社會現象。

鎮江古代的書院多由地方府、縣的主管官員首議創設,書院通常是官府指定院址,撥款新建并劃撥沙洲、蘆灘及旱地農田等作學產,以供經費。有的書院則依靠社會官紳集資,以所籌款項存于典當生息。書院的講學人及總領院務者,時稱“山長”,一般由當時的社會名儒擔任。

有史料記載,鎮江最早的書院當數“茅山書院”。宋仁宗天圣二年(1024年),處士侯遺(字仲逸),在茅山西北(今句容境內)創建茅山書院,自營糧食,教授鄉徒。時任潤州太守的王隨,奏請撥付農田約300畝,充作書院經費。茅山書院規模宏大,遠近聞名,時與石鼓書院、白鹿洞書院、嵩陽書院、岳麓書院及應天書院等并稱宋初全國的六大書院。其后,侯遺傾心從教10多年,其逝后生徒散盡,書院廢弛,校舍學田漸為茅山一道觀所占用。南宋后期,茅山道士因事有田產被官府沒收。金壇知縣孫子秀奉總領兼鎮江太守王埜之命,尋訪書院故址并加以修葺,將沒收田產作為書院經費來源。南宋末,書院遷至金壇縣五里的顧龍山麓,仍稱茅山書院。延至元時,該書院尚有屋舍27間,院內還建有先圣廟、先賢祠、明誠堂等主要建筑。茅山書院先后斷續存世達240多年之久,為江蘇境內最早的一家書院。

鎮江的書院辦學在南宋時期得以進一步發展,數十年間先后建有著名的淮海書院及濂溪書院等。據《鎮江歷史文化大辭典》中記載,南宋時期,鎮江府為淮海學子設立之學校名“淮海書院”。宋端平二年(1235年),蒙古軍隊南侵江淮,兵鋒直指泗州、滁州及揚州,兩淮民眾紛紛渡江,避居京口。淳祐八年(1248年),高郵籍太常少卿龔基先首倡在鎮江建立書院,以安排避居鎮江難民的子弟就讀。時任鎮江太守王聎慨然將北固山西麓的鳳凰池畔作為書院院址。其后繼任的鎮江太守李迪及徐栗也多方予以關照。當時兩淮的諸多官宦、富戶等紛紛解囊捐款相助,書院很快建成。地方政府將此事奏報朝廷,宋理宗親賜“淮海書院”匾額予書院,其辦學頗有特色,時為宋代鎮江最大的書院,在江蘇的書院史上占有重要的地位。延至元代,元貞元年(1295年),因故黃一龍將該書院遷至府治西南的斜橋街儒林里,書院有田產135頃,地產50頃,山地92畝等收入。書院頗具規模,計有房舍80多楹,院內設有大成殿、欞星門、塾圣師十哲像、淮海圣賢祠、明倫堂、大學齋、書樓及山長(書院主持)公廨等眾多建筑。書院培養了大批淮海學子。

至南宋后期,鎮江太守徐栗還于南郊黃鶴山麓倡建濂溪書院。書院內建有三堂、二齋、二亭,委郡學博士兼此院山長,廣招四方之士入院讀書。元后,書院被鶴林寺寺僧撤毀,院址被占用。書院山長徐蘇孫只得在鎮江城內的皇祐橋南臨時復校,規模不大,房舍簡陋,不符辦學條件。后經與有關當局出面疏通,由鎮江府學與淮海書院共同出資,在府城東南定波門(今老北門)內選址重建,書院有房舍17間,規模較小。

時至元代,鎮江的書院發展較快。元代各路、州、府,皆設有書院,諸多著名學者講學其間,教授方式別具一格。有個別鉆研,相互問答,集眾講解等相結合,以研習儒家經典為主,并也議論時政,學術氛圍頗為活躍,對教育發展有一定影響。此時,書院漸由民間轉為官方代之。

入清后,出于以科舉制度網羅人才用以鞏固政權的目的,各級政府尤為重視書院興建,故清代時期鎮江的書院日趨興盛,且日益官學化。同治、光緒前的多數書院主要圍繞科舉考試,研習揣摩八股。順治五年(1648年),鎮江知府趙士冕將明朝創建于壽邱山的香山書院改為“三山書院”;順治十三年(1656年),丹徒知縣張晉又于壽邱山創立“杏壇書院”。康熙二十七年(1688年),丹徒士紳笪重光、徐誥武等,為懷念時已去職的原鎮江知府高龍光,在民間募資造祠立院在城西昭關下建有“去思書院”;乾隆八年(1743年),丹徒知縣宋楚望于南門善濟坊協“鶴林書院”;乾隆二十八年(1763年),丹徒知縣貴中孚于北固山海岳庵舊地建立“寶晉書院”。該書院重八股制藝,近于科舉預備學校,饒有學產,極盛時擁有州田16000余畝。太平天國失敗后,鎮江邑人還于城東北設試院,旁立高公祠,時稱“高公書院”。光緒年間,時任鎮江知府的王仁堪先后于南鄉寶堰鎮及鎮江城東鼓樓崗創辦了“榛思文社”及“南泠學舍”等等。

近千年來,一代代官府、縣衙及先賢名士不遺余力,在鎮江城里城外及鄉間創辦的一座座規模不等的大小書院,惠及百姓,培養地方子弟無數。由此,學風文風延及社會民風,推動了古城鎮江的文化教育事業的發展。

責任編輯:阿君