清代鎮江江防炮臺記略

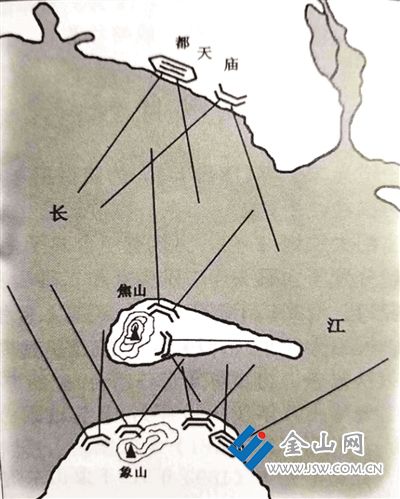

象山、焦山、都天廟炮臺射向示意圖

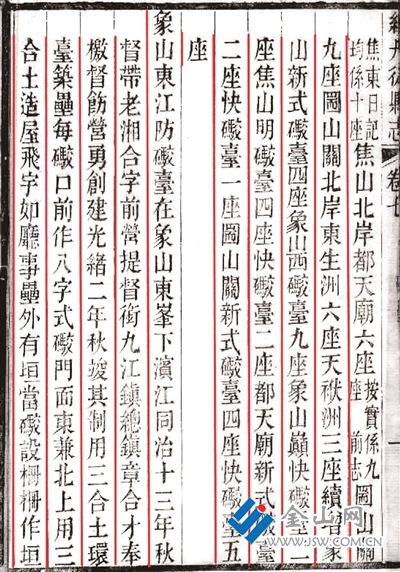

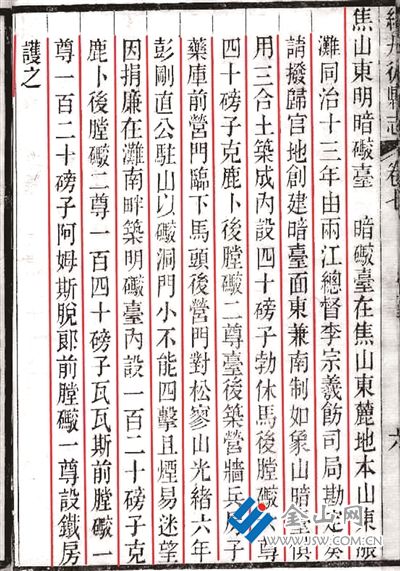

《續丹徒縣志》江防炮臺記載

圌山炮臺 圖:王禮剛 提供

文/王禮剛

《讀史方輿紀要》云:“京口南控江湖,北拒淮泗,山川形勝,自昔用武處也。建業之京口,猶洛陽之有孟津。自孫吳以來,東南有事,必以京口為襟要。京口之防或疏,業之危立至。”因此,鎮江江防,自清順治以來沿江設立炮臺,以鎖關津。1842年,鎮江江防炮臺交叉火力,沉重地打擊了英軍。道光至光緒年間,江防炮臺又不斷得以再建和鞏固。圌山、東生洲、天袱洲、象山、焦山、都天廟、汝山、合山等炮臺,展示了鎮江江防立體防御。

圌山炮臺

道光二十年(1840),為防御英軍入侵,建造圌山關炮臺。炮臺以石為基,以大木為梁柱,用黃泥、石灰、細砂三合土筑成。主體作暗堡式,按配炮多少分列炮室,每室配大鐵炮1門,另筑有明臺式子堡,裝置機動輕型小炮。圌山關炮臺配大炮 20門,分置于大磯頭、二磯頭上和二磯頭右側,與東生洲、天袱洲炮臺對應,是江防鎮江第一道隘口。

同治十三年(1874),由老湘合字營奉檄創建圌山關江防炮臺九座。大磯頭三座,內設一百四十磅子瓦瓦斯前膛鋼炮三尊。二磯頭分兩臺,每臺三座,內設一百二十磅子阿姆斯脫郎前膛炮三尊,八十磅子阿姆斯脫郎前膛鋼炮三尊,制皆暗臺式。

光緒十八年(1892),由新湘營奉檄在大磯頭創建圌山關新圓式炮臺四座。臺身用水門町雜砂石筑就,上用鐵房護炮,是為明炮臺。炮臺用磨盤式四面可以旋擊,上設滬局仿造二百五十磅子阿姆斯脫郎后膛鋼炮四尊。

光緒二十四年(1898),由江督張之洞奏準添設圌山關快炮臺五座,設四十五磅子阿姆斯脫郎快炮五尊。一在大磯頭山巔,一在二磯頭山巔,一在五峰山山巔,二在龜山頭。在五峰山下,配探海燈1座。

東生洲、天袱洲炮臺

東生洲位于長江圌山關北岸,光緒五年(1879),由老湘合字營奉檄創建江防炮臺暗堡6座,藥彈庫一座,內設一百四十磅子瓦瓦斯前膛鋼炮三尊,一百二十磅子阿姆斯脫郎前膛鋼炮三尊,炮目兵十二名。光緒三十二年(1906),臺地坍于江。

天袱洲位于長江圌山關北岸,光緒五年(1879),由老湘合字營奉檄創建江防炮臺暗堡3座,藥彈庫一座,內設一百二十磅子阿姆斯脫郎前膛炮三尊,炮目兵十二名。光緒十八年(1892),江督劉坤一以江潮嚙岸逼近臺身議移后。光緒二十七年(1901),臺地坍于江。

象山炮臺

雍正元年(1723),京口將軍李林駐防京口,建造象山東碼頭小炮臺,配置炮12 門,筑垣建柵。

道光二十年(1840),為防御英軍入侵,建造象山東碼頭炮臺。炮臺以石為基,以大木為梁柱,用黃泥、石灰、細砂三合土筑成。主體作暗堡式,按配炮多少分列炮室,每室配大鐵炮1門,另筑有明臺式子堡,裝置機動輕型小炮。象山東碼頭炮臺,配大炮4門,控制長江航道。道光二十二年(1842)六月,英軍入侵鎮江,象山炮臺被英軍毀壞。

同治十三年(1874)秋,督帶老湘合字前營提督銜九江鎮總鎮章合才,奉檄督飭營勇在象山東峰下濱江,整修擴建象山炮臺11座,其制用三合土環臺筑壘。每炮口前作八字式炮門,面東兼北,上用三合土造屋,垣周炮臺磚石為之,均暗堡式。光緒三年(1877),以八字式炮門,不宜將門改作方形,內設一百二十磅子勃休馬后膛鋼炮二尊,八十磅子克鹿卜后膛鋼炮二尊,一百二十磅子烏理治前膛鋼炮一尊,八十磅子烏理治前膛鋼炮一尊,四十磅子勃休馬后膛鋼炮四尊。

光緒十年(1884),老湘合字營奉檄創建象山西炮臺,分東、西二臺,均為暗炮臺,西臺筑堡4座,東臺筑堡5座。全用三合土筑基。西臺建屋四大間,四圍墻高,厚俱近丈。內設一百四十磅子瓦瓦斯前膛鋼炮四尊,東臺計屋五間,留五炮洞,制如西式,內設四十磅子克鹿卜子烏理治前膛炮二尊,西臺炮對海口,當焦象之間。光緒二十二年(1896),東、西兩臺合并為一臺。

光緒十九年(1893),新湘營統領陳基湘,奉檄督飭營勇在象山東舊炮臺東南,創建新圓式明炮臺四座。用水門町雜砂石筑臺,上安炮位,護以鐵房。炮架磨盤式,四面可以旋擊。炮口可以俯仰。內設滬局仿造二百五十磅子阿姆斯脫郎后膛鋼炮二尊,一百八十磅子阿姆斯脫郎后膛鋼炮二尊。

光緒十九年,廢象山西炮臺暗臺,改建成新式圓形明炮臺,配置新式快炮;建象山東臺電報局,屋三間,在合山和合石前,電線直通圌山關炮臺。在象山東峰半山中,新湘營統領陳基湘建望遠亭一座,安望遠鏡1架。望遠鏡可收可放,可短可長,唯象山炮臺有之。象山東江濱瞭遠臺,四木作柱,頂鋪板,圍欄,容二三人,高約二丈余,云梯三十級。設旗語、燈語,晝用旗,夜用燈,俱用漢文,各臺皆有。

光緒二十四年(1898),兩江總督張之洞奏準添設象山山巔快炮臺。上設十二生的口徑四十五磅子阿姆斯脫郎快炮二尊,分置東西兩峰。

鎮江江防炮臺始建還是比較早的,象山東麓避風館前小炮臺,釋了璞《象山紀略》云:“順治十三年(1656),海警命漢軍都統掛鎮海將軍印。雍正元年(1723),以駙馬李公署鎮海將軍印。明年命閱江,舊炮臺距江稍遠,遂于東碼頭置炮十二位,筑垣建柵。”《續丹徒縣志》“兵事”記載:順治十六年(1659)五月,鄭成功率戰艦千余犯邑境,圌山及譚家洲皆設置大炮。由此,可以確定順治十三年象山江防已經設置炮臺。

焦山炮臺

同治十三年(1874),兩江總督李宗羲飭司局勘定,奏請撥歸官地創建焦山東麓炮臺。焦山東炮臺筑堡8座,均暗堡式。炮臺面東兼南,制如象山暗炮臺,俱用三合土筑成。內設四十磅子勃休馬后膛鋼炮六尊,四十磅子克鹿卜后膛鋼炮二尊,臺后筑營墻兵房。子藥庫前營門臨下馬頭,后營門對松寥山。

光緒六年(1880),因焦山東暗炮臺炮位密集,易為敵炮橫掃,且地近危崖,敵炮擊山巔,亂石飛濺,兵員無法立足,炮洞門小,不能四擊,發炮之際,煙霧彌漫,視野不明。為此,兩江總督彭玉麟捐廉,在灘南畔筑明炮臺1座,內設一百二十磅子克鹿卜后膛炮二尊,一百四十磅子瓦瓦斯前膛炮一尊,一百二十磅子阿姆斯脫郎前膛鋼炮一尊,設鐵房護之。光緒二十六年(1900),署兩江總督張之洞奏準添設焦山西峰快炮明臺1座,設四十五磅子阿姆斯脫郎快炮二尊。

都天廟炮臺

都天廟位于長江焦山北岸,同治十三年(1874)七月,統帶毅字營楚軍三品衡、分省補用道王之春奉檄建造,候補知縣黎光旦督勇興筑,統帶利用營貴州威寧鎮總鎮萬化林、管帶利用右營鎮軍龍藻琦合力營建,于光緒二年冬建成新設炮臺六座,藥彈庫一座。《續丹徒縣志》記載,都天廟炮位實系九座,皆暗炮臺,其制如象山焦山炮臺,內設一百二十磅子克鹿卜后膛鋼炮二尊,一百二十磅子勃休馬后膛鋼炮二尊,一百四十磅子瓦瓦斯前膛鋼炮二尊,八十磅子烏理治前膛鋼炮一尊,八十磅子瓦瓦斯前膛鋼炮一尊,八十磅子阿姆斯脫郎前膛鋼炮一尊。十九年,一律改為明炮臺。

光緒十八年(1892),新湘營奉檄在舊臺之西建造新式圓形明炮臺2座,設滬局仿造二百五十磅子阿姆斯脫郎后膛鋼炮二尊。光緒二十五年(1899),江督張之洞奏準,添設都天廟快炮臺一座,安裝四十五磅子阿姆斯脫郎快炮一尊。

合山、汝山炮臺

汝山曾經建有炮臺。《續丹徒縣志》記曰:“大炮臺,舊制,汝山象山皆有炮臺,汝山東北崗上有將臺,每年十月,大將軍坐此觀炮,將臺下大炮臺順治間筑,以備海寇。炮凡十八尊悉封將軍尊各三千斤,炮上勒監鑄臣名,炮子重七八斤,擊數十里,攻的入土二三尺,定例十月初一演炮,十八尊相間輪發。道光壬寅夷變,舊炮只余十尊,其新炮較原略小。咸豐癸丑粵變,里人埋入土中,后為各營取去,均失。”

合山炮臺位置非常理想,江督劉忠誠上奏說:勘得象山后面另有山崗,橫連名為合山,筑臺該處,四面可以環擊,上下皆可兼顧,最得形勝。尤能與都天廟炮臺聯為一氣。如遇敵船上駛,有該臺之炮,迎頭攔擊。有都天廟之炮斜刺交轟,兩臺隔江對峙,既可收夾擊之效益,足以固焦象兩山門戶。

但是,合山東南、東北,里居實有數千家屋,鱗次櫛比。山巔演炮子,必從屋上飛過,鄉民惶懼。耆老周伯義等,送以民情稟江督、籌防局、新湘營及常鎮道黃祖絡、鎮江府知府王仁堪、丹徒縣知縣王芝蘭,謂之合山炮臺須移建。道府、縣及蘇臬司陳湜等,非常重視周伯義等提議,先后勘視。常鎮道、鎮江府、陳臬司履勘后皆稟督文:勘得該合山在象汝兩山之間,離江尚有數里,山下煙戶聚居,演炮子彈須從村民屋上飛過。雖炮子中落事所罕,而近在屋上,究不能免民間驚疑。江督劉忠誠尊重履勘實情,重新復奏:原議添筑合山之臺,現擬移筑山下偏左地方,即在象山炮臺之東,后倚平崗,前橫小港,形勢極為扼要。合山炮臺終順從民意移位而筑。

北固山炮臺

北固山炮堤安設大小銅鐵炮二十五位,亦江防案內設立,賊擾后亦被毀。道光二十四年(1844),自象山西江岸至北固山甘露寺山麓沿江岸筑北固山炮堤,形如土城,砌垛83個,計配大小銅炮、鐵炮25門,與佛感洲炮臺對應。道光二十五年(1845),建象山炮堤,配大小銅鐵炮60門。咸豐三年,清軍與太平軍交戰,垛毀炮失。

清代鎮江江防炮臺,百余年來,圌山、焦山和象山留下了可睹遺址。

責任編輯:阿君