鄭板橋隱居焦山“復習迎考”

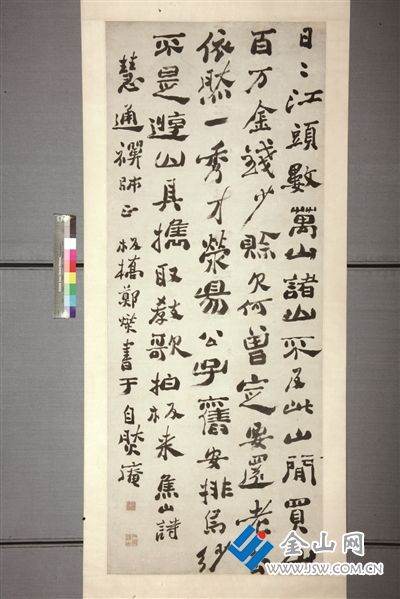

鄭燮“焦山詩”行書堂幅

圖片為資料圖

□ 張劍 馬彥如

鎮江焦山,四面環水,滿山蒼翠,寺廟樓閣掩映于修竹茂林之中,故有“山裹寺”之說。明代文人王思任認為,“金宜游,焦宜隱”,意思是金山適宜游玩,焦山適宜隱居,焦山也恰恰是因為東漢焦光隱居于此而得名,歷史上曾有多位文化名人在此讀書游學。

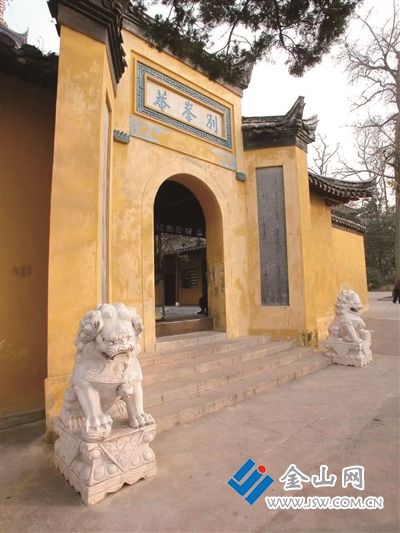

焦山別嶺,有一座別致的方形四合院,被稱為“別峰庵”,房前屋旁栽有數叢修竹,頗有幾分雅意,這里曾經是鄭板橋隱居讀書之處,內有他手書木刻對聯“室雅何須大,花香不在多”。

鄭燮(1693—1765年),清代書畫藝術家、文學家,字克柔,號板橋,人稱鄭板橋,揚州興化人。鄭家先世三代都是讀書人,及至鄭板橋出生時家道已中落,生活十分拮據。他資質聰慧,三歲識字,八九歲已能在父親的指導下作文聯對。

雍正十二年(1734年),40歲的鄭板橋中了舉人。為了迎接丙辰的朝廷會試,在得到江西友人程羽宸的資助后,鄭板橋孤身來到焦山“復習迎考”。

焦山東西兩峰之間有一別峰,山頭平坦,宋代建有別山庵,明代萬歷年重建,改名別峰庵,取兩山間別出之峰之意。庵內有“天開圖畫”匾,和“滄海云開騰日月,清江潮落舞蛟龍”對聯。庵內除佛殿和小客堂外,還有花樹一庭,小齋二間,環境優雅,甚得鄭板橋的喜愛,于是,這兒成了他的備考之所。此后的日子,別峰庵的燈火與板橋的身影,融進了焦山長長的故事。

鄭板橋在焦山不只是閉戶讀書,他悠游于古松修竹、平沙峭壁、遠水之間,并且認為這些無不是另一種讀書方式。他深深地愛上了焦山的萬竿修竹,常常坐在長滿古苔的山麓上“逐日相看”,寫下《題自然庵畫竹》詩:“靜室焦山十五家,家家有竹有籬笆。畫來出紙飛騰上,欲向天邊掃暮霞。”在他眼中,這些修竹也像自己苦讀一樣,有一番凌云的抱負。終日眼觀山水景色,聆聽江濤風雨之聲,他還寫下“楚尾吳頭,一片青山入座;淮南江北,半潭秋水烹茶”和“汲來江水烹新茗,買盡青山當畫屏”等楹聯,一抒胸臆。

焦山苦讀一年后,鄭板橋考中進士,實現人生重大轉折。他居官十載,兩任知縣,后因在官場上被構陷,61歲時憤然辭官歸田,回到揚州鬻畫為生。

“難得糊涂”是人們熟知的人生箴言之一,而《鄭板橋家書》更是中國古代“齊家”文化的代表作之一。堂弟鄭墨,字五橋,小板橋25歲。鄭板橋沒有同胞兄弟,只有這個堂弟,他們常一塊玩耍,感情深厚。鄭墨是一位憨厚勤謹的讀書人,鄭板橋對他寄予興家的厚望。

雍正十三年(1735年),鄭板橋在焦山給鄭墨寫下第一封家書,直至乾隆十四年(1749 年),57歲的鄭板橋在濰縣任上給鄭墨寫下最后兩封家信為止,十幾年間,鄭板橋與鄭墨往來通信不絕。兩人常常在信中商量家事如何處置,在外為官的處境以及分享讀書的心得。乾隆十四年,鄭板橋將這些家書編訂刊刻,定名《鄭板橋家書》。

《鄭板橋家書》現存近60篇,多數未注落款年月,無從推斷寫作具體時間,但從寫作地點和內容推斷,最早一封就是他在鎮江時寫給鄭墨的《焦山讀書寄四弟墨》。

鄭板橋是“揚州八怪”的重要代表,以“詩書畫”三絕彪炳藝林,尤以書法獨樹一幟。焦山西側沿江一帶,全為峭巖陡壁,有宋、元、明歷代游客的題名、題詩刻石,琳瑯滿目,美不勝收,因此焦山又有“書法之山”的美譽。陶醉在焦山這座碩大的書法陳列館之中,鄭板橋如醉如癡。他從《瘞鶴銘》中得到啟示,以真、草、隸、篆四體相參,創造出“六分半書”,作品通常以詩、書、畫合璧的形式出現,書法藝術與詩、畫融為一體,又顯示出獨特的美,有人曾以絕句贊之,“未識頑仙鄭板橋,其人非佛亦非妖,晚摹《瘞鶴》兼山谷,別開臨池路一條。”

鎮江博物館收藏鄭板橋行書自作焦山詩一軸,紙本墨筆,畫心縱189.5厘米,橫74.8厘米。款題:“焦山詩 慧通禪師正 板橋鄭燮書于自然庵”。釋文為:“日日江頭數萬山,諸山不及此山閑。買山百萬金錢少。賒欠何曾定要還。老去依然一秀才,滎陽公子舊安排。烏紗不是游山具,攜取教歌拍板來。”鈐“燮何力之有焉”白文方印;“丙辰進士”朱文方印。詩文不用古人語,直白如話。字形變化多端,章法詭譎有致,充分體現了鄭板橋書法出規入矩,融篆、隸、楷、行于一爐,面目奇異,夸張字形形態和重心變化的書體。

如今,焦山別峰庵簡樸典雅依舊,庭院清幽,蘭竹蕭蕭,“鄭板橋讀書處”仍在,“室雅何須大,花香不在多”的意境,仍會不經意間襲來。

責任編輯:阿君