將甲骨文推向世界的跨界奇人

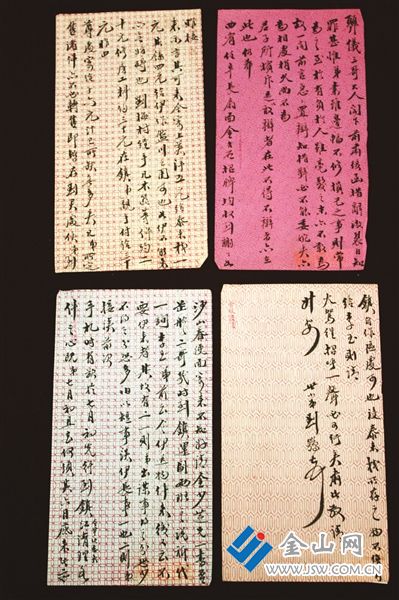

鎮(zhèn)江博物館藏 劉鶚手札單片(資料圖)

□ 馬彥如 張劍

文字是人類文明的重要標(biāo)志。甲骨文是漢字形成的雛形,因鐫刻在龜甲或獸骨上而得名。世界上關(guān)于甲骨文著錄的第一本專著《鐵云藏龜》,由晚清著名小說家、鎮(zhèn)江人劉鶚編著。

劉鶚(1857年-1909年),字鐵云,號(hào)老殘,筆名鴻都百煉生。祖籍鎮(zhèn)江府丹徒縣,幼年隨父親移居淮安府城(今淮安市楚州區(qū))地藏寺巷。劉鶚是南宋名將劉光世的后裔,劉光世原籍陜西保安,一度兼任鎮(zhèn)江知府,因此其后人世代在鎮(zhèn)江居住。

劉鶚自幼天資穎悟,博聞強(qiáng)記,學(xué)問駁雜,對(duì)治河、算學(xué)、樂律、醫(yī)學(xué)等均有涉獵,被海內(nèi)外學(xué)者譽(yù)為集“文學(xué)家、哲學(xué)家、醫(yī)學(xué)家、企業(yè)家、數(shù)學(xué)家、考古學(xué)家和水利專家”于一身的文化奇人。《丹徒縣志摭余》卷八載:“劉鶚字鐵云,候補(bǔ)道。生平學(xué)術(shù)淵深,通曉洋務(wù)。光緒庚寅,經(jīng)魯撫張曜奏調(diào)辦理河工,熟諳機(jī)器、船械、水學(xué)、力學(xué)、電學(xué)、算學(xué)、測量等學(xué)藝,著有《勾股天元草》《弧角三術(shù)》《歷代黃河變遷圖》《鐵云藏龜》《鐵云藏匋》多種。”

胡適曾概括劉鶚的一生,稱其有四件大事:一是河工,二是甲骨文字的辨認(rèn),三是請(qǐng)開山西礦,四是賤買太倉的米賑濟(jì)北京難民。

劉鶚的父親劉成忠長期在河南為官,治黃頗有心得,著有《河防芻議》,主張“筑堤束水,束水攻沙”。劉鶚少年時(shí)期一直隨父在任上,耳濡目染,也鉆研過治水方略。光緒十三年(1887年)八月,鄭州東部黃河決口,無數(shù)村莊被淹,官方耗費(fèi)大量人力物力竟然堵不上決口。劉鶚非常關(guān)注黃河決口不能“合龍”之事,為施展所學(xué),前往投效吳大澂。不僅提供理論和方法,而且親臨工地,“短衣匹馬,與徒役雜作,凡同僚所畏憚不能為之事,悉任之。”堵口成功,劉鶚因此聲譽(yù)大起。

第二年,吳大澂奏請(qǐng)成立河圖局,負(fù)責(zé)測量、繪制黃河中下游全圖。吳任命劉鶚為提調(diào)官,全面負(fù)責(zé)測繪河圖之事。自三月始,他“終日管窺蠡測,奔驟河干,與波濤相出沒”,凡事親力親為,不僅完成了《三省黃河圖》,后來還根據(jù)實(shí)地勘探出版了《歷代黃河變遷圖考》,這是第一本通過實(shí)地考察結(jié)合史料完成的有關(guān)黃河流向變遷的書籍。由于劉鶚治理黃河有功,1893年被山東巡撫福潤舉薦,進(jìn)京成為朝廷官員。

正是這次進(jìn)京,劉鶚有機(jī)會(huì)結(jié)交國子監(jiān)祭酒王懿榮,兩人成為摯友。1900年,“甲骨文之父”王懿榮殉國,1902年,其子王翰甫為還債,將王懿榮生前所藏甲骨大部分賣給了劉鶚。為研究甲骨,劉鶚還從收藏家方若以及古董商之手大批收購甲骨,共得5000片之多。1903年,他將珍藏的甲骨選拓成書,編為《鐵云藏龜》6冊,在書中明確指出甲骨文是“殷人刀筆文字”,乃商代遺物,對(duì)我國甲骨學(xué)研究起到了開創(chuàng)性作用。從此,甲骨文從學(xué)者書齋的摩挲欣賞之物,走向世界成為更多學(xué)者的研究資料。

具有遠(yuǎn)見卓識(shí)的劉鶚,主張?jiān)诒4鎳抑鳈?quán)的前提下,借外資筑路開礦,振興中國經(jīng)濟(jì)。“引進(jìn)外資”在今天來說是一件極為普通的事情,但對(duì)于百年前閉關(guān)自守的清王朝來說卻不可想象。劉鶚通過山西商務(wù)局與英國公司簽訂《清辦晉省礦務(wù)章程》,以這種引進(jìn)外國資本“借雞生蛋”的方式,請(qǐng)求聯(lián)合英國公司共同開發(fā)山西煤礦。這個(gè)章程得到了山西巡撫的批準(zhǔn),一時(shí)間輿論大嘩,特別是朝中一些官員群起而攻之,劉鶚“漢奸之名大噪于世”。朝廷見事鬧大了,遂命山西巡撫罷黜劉鶚。

1900年,八國聯(lián)軍占據(jù)北京時(shí),糧源斷絕,全城人民受饑,而俄軍卻擬將占有的大批太倉米燒毀。劉鶚聽到這消息,在征得清政府留京當(dāng)局同意后,自出重資從俄軍手中購得大批米糧賑濟(jì)災(zāi)民。

1907年,劉鶚認(rèn)為浦口將來必為商埠,因此與親戚朋友集資共購浦口荒地與江中蘆洲。不料袁世凱與他有私隙,勾結(jié)地方豪紳一起彈劾他“勾結(jié)外商,代為搶購浦口土地”“私通敵軍,偷售太倉陳儲(chǔ)”,兩罪并罰,朝廷批復(fù):發(fā)往新疆,永遠(yuǎn)監(jiān)禁。

1908年,為賑濟(jì)北京災(zāi)民傾家蕩產(chǎn)的劉鶚,卻頭頂“通洋漢奸”的罵名被流放到迪化(今烏魯木齊),一年后因腦溢血病故新疆,享年53歲。

盡管干過諸多大事,可劉鶚最為世人熟知的還是他的小說家身份。他的小說僅有一部《老殘游記》,以走方郎中“老殘”的游蹤為線索,描摹了一幅活生生的晚清山東民生圖。作家劉鶚化身為“老殘”,將自己關(guān)于山東的記憶融入小說文本創(chuàng)作中,通過對(duì)“山東五府”地理環(huán)境的描寫和地理空間的塑造,展開故事情節(jié)、塑造人物形象、表達(dá)思想情感,對(duì)景物的描寫細(xì)致生動(dòng),對(duì)人物心理的刻畫曲折深刻,被魯迅先生稱為晚清四大譴責(zé)小說之一。

劉鶚是一位才學(xué)、著述、文化底蘊(yùn)都罕見廣博深厚的通才奇才,他背靠的是幾千年綿延不絕、博大精深的中華文化,以及清末西學(xué)東漸之際的近現(xiàn)代科學(xué)文明,《老殘游記》是繼《紅樓夢》之后又一部上乘的“文化小說”,是對(duì)中國傳統(tǒng)文化作出多方面精彩提煉和呈示的高峰之作,為我們留下了豐富的文化遺產(chǎn)。

一生奔走四方,可劉鶚始終念念不忘故里鎮(zhèn)江。《老殘游記》的主人公精心安排為鎮(zhèn)江人,他的所有學(xué)術(shù)著作也都署名“丹徒劉鶚”作,今淮安劉氏故居的門壁上仍懸有“丹徒劉宅”木刻。

責(zé)任編輯:阿君