鎮江李姓多稱唐室之后

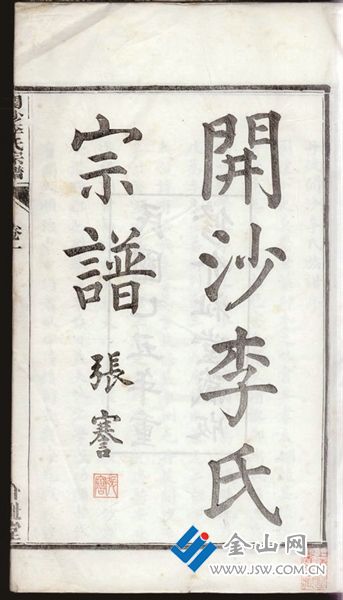

張謇題簽《開沙李氏宗譜》

李春芳

李竟成

文/邱隆洪

李姓與張姓一樣,一度被認為是全國人數最多的姓氏,最新統計數據顯示,李姓只能“屈居”第二,全國超過1億人姓李,也是全國兩個人口過億的“超級大姓”之一,約占全國人口的7.15%,亦即平均每14個中國人當中差不多有一個人姓李。如果加上海外華裔李姓,李姓總人數絕對稱得上是當今世界上最大的同姓人群。李姓是江蘇第四大姓,全省將近350萬人姓李,約占全省總人口的4.17%。不過在鎮江,李姓只能“坐”第五把交椅,李姓人口在鎮江的分布密度比全國平均水平要低得多,全市大約有9萬人姓李,在鎮江常住人口中約占2.81%,意味著我們身邊平均每36個人中差不多有一個人姓李。

李姓是史志記載較早的

鎮江姓氏之一

說起李姓的來源,有一個流傳甚廣的傳說故事,相傳李姓本作理,商紂時有個叫理征的大臣,為皋陶后裔,因勸諫被紂王所殺,其妻帶著幼子利貞出逃途中,采食“木子”(野果),得以保全性命,為了表示對“木子”的感激,同時躲避紂王追殺,自利貞起改李姓。

其實,作為全國超級大姓之一,李姓來源眾多,僅《中華姓氏源流大辭典》記載的李姓來源就有近百支之多。江南的一支李姓,系弘姓所改,唐高宗時避太子李弘諱,弘姓改李姓,茅山道教祖師李含光,即出自這支李氏。

李姓的主要發源地是豫東,最初的發展繁衍中心也是在這里,如我們所熟知的老子,姓李名耳,即出生于苦縣(今河南鹿邑)。老子裔孫李崇,秦朝時為隴西太守,子孫人丁興旺,分為39房,成為當地的名門望族,這也是后世李姓多以隴西為郡望的緣由。李崇的弟弟李璣為趙郡太守,其后裔也成當地大族。

在漢代,有李氏族人陸續南遷。李姓是史志記載較早的鎮江姓氏之一,在今鎮江市域居住、生活的歷史可以追溯到東漢,迄今已接近2000年。東漢李南,字孝山,句容人,有才能,獲薦辟,《后漢書》有記載。永嘉之亂時期,北方大批僑民南遷,其中就有李姓僑居南徐州(治京口,今鎮江):李安民,蘭陵承人,南朝宋元徽中行南徐州事。

唐代以后,李姓已廣泛分布于今鎮江市域城鄉各地,《魏法師碑》碑陰題名的丹徒東鄉村民中,就有李姓;北宋淳化三年《潤州砌大市磚街》碑所見鎮江城區居民姓氏中,也有李姓。

鎮江方志有多支李姓遷移今鎮江市域的記載,其中,元代遷居鎮江的有:李世英,大同路宏州人;李春,北京人,為鎮江路總管府經歷,因家焉。

此外,元代鎮江上萬戶府軍戶、明代鎮江衛指揮使司軍戶、清代駐防京口八旗漢軍均有李姓,清代駐防京口八旗蒙古旗人也有取李姓的,他們的后代共同構成了今天鎮江李姓的一部分。

鎮江李姓

多稱李唐皇室之后

李姓在鎮江分布十分廣泛,據學者鮑皋統計,僅鎮江市區就有“九李”之多。與全國許多的李姓一樣,鎮江李姓也多稱唐代皇室之后,有以唐高祖李淵為始祖的,有以李淵曾祖李熙為始祖的,有自稱唐宣宗第十子昭王李汭之后的,更有的上溯至李唐皇室遠祖、十六國時期西涼開國君主李暠。

《中國家譜總目》收錄的鎮江李姓家譜有29種,我市民間人士所藏還有一些未收錄其中,這些家譜記載的鎮江李姓分支主要有:

1.京口李氏,這支李氏自稱唐宣宗之子昭王李汭之后。李汭生子名佯,唐亡后南遷徽州,改名京,為歙縣李氏始祖,裔孫李士先,元代官鎮江路錄事,因移家于此。這支李姓聚族于唐頹山下,故有山門李氏之稱。十三世應祖,本陶姓,繼嗣十二世之彥,其后又稱陶裔山門李氏。另有兩支分別由城內遷居城西唐岡村、城南三十五里之雙牌村,別稱唐岡李氏、雙牌李氏。

2.鎮江李氏,這支李氏又稱金沙李氏。尊李熙為始祖。裔孫李宏義,官金壇、句容二縣尉,時值天下大亂,去官后家于金壇之西崗,為金沙始祖,二十三世李懋,遷金壇五巷,為五巷支祖。始遷祖李志榮,熙二十五世孫,明季由五巷遷鎮江城內仁和二坊,后裔一支再遷揚州。

3.潤東吳沙李氏,這支李氏也自稱李汭之后。始遷祖李季德,京十六世孫,元征西將軍,以次子李天祥于順帝朝屢立大功,賜田京口,遂舉家遷京口吳沙。李天祥生二子:福一、福二,后裔別為庵西、庵東兩大支派。

4.丹徒李氏,先世生卒諱字無考,南宋初年自徽州白岳遷潤州開沙,歷世至李鳳,遇沙洲坍沒,遷城北九里街。清代乾隆間裔孫李泰在揚州、鎮江等地開設當鋪,富甲一方,故這支李氏又有富李之稱。

5.京江李氏,這支李氏世居郡城,籍隸丹徒,因戰亂,前代世系不可考,以明末清初人李勛為始祖,以李勛子李尚賢為一世祖。

6.潤州李氏,這支李氏又稱駙馬李氏,自稱南唐開國皇帝李昪之后。始祖李省三,世居安徽舒城縣,裔孫李讓,明洪武初尚燕王女永平郡主,為宗人府儀賓,以靖難之役功,晉封富陽侯,官駙馬都尉,賜莊田四所,其一在鎮江。始遷祖李述,讓玄孫,明萬歷中葉舉家就食京口莊田,為遷潤始祖。清道光年間,因洪水泛濫,舉族避居城中惠安寺巷,巷內有石牌樓,故這支李氏又有石牌樓李氏之稱。

7.京口倪莊李氏,始遷祖未詳。

8.潤西太平莊李氏,始遷祖李春一,字育生,號鑒堂,明時遷鎮江。

9.朱方李氏,這支李氏自稱唐室之后。始遷祖李捷,譜稱唐昭宗九世孫,宋代遷丹徒鎮。

10.丹徒李氏,這支李氏原稱“太平橋李氏”或“城隍廟李氏”,自族人李承霖高中狀元之后,又號稱“狀元李氏”“貴李”。尊元末的李天爵為始祖。李天爵,河東聞喜(今屬山西)人,元末為盱眙令,紅巾軍起義部隊攻城,不肯投降,結果為義軍所殺,其子李坤德避亂遷居揚州,至其孫李參又逢明初靖難之變,再遷京口。

11.開沙李氏,這支李氏也自稱李汭之后。始遷祖李太二,南宋初年自徽州祁門孚溪鎮遷潤東開沙之馬沙圍,生二子:千三、千八,衍為兩大支。開沙坍沒后,族人四散居住,不少遷居鎮江城內,太二第十五世孫李奎筑室于北門外磚塔旁,久而久之,人們稱呼磚塔為李家寶塔,這支李氏也被稱為寶塔李氏。當代著名語言學家李佩即出自這支李氏,其父李保齡為開沙李氏第23世。

12.諫壁雩山李氏,始遷祖不詳,祖籍安徽,宋代避戰亂遷居潤東雩山,后裔繁衍成兩個村落,即大李村、小李村。

13.潤東華山李氏,這支李氏與京口李氏同源,李士先之弟士元,隨兄赴鎮江路錄事任所,卜居潤東華山,為本支祖。

14.三田李氏,這支李氏也自稱李汭之后,汭子佯更名京,居江西饒州浮梁之界田,生三子:仲皋、仲安、仲亨。仲皋生三子:長子德鵬,遷祁門之浮溪新田;次子德鸞,遷婺源之嚴田;三子德鴻守舊土不遷,仍居界田。故這支李氏又稱三田李氏。明隆慶間,裔孫李德溪由徽州移居丹徒,仍稱三田李氏。

15.云陽李氏,始祖李暠,字玄盛,晉代人。始遷祖名不詳,字淵如,唐時遷丹陽。

16.云陽肇莊李氏,這支李氏奉唐高祖李淵為始祖,始遷祖李廷伾,字乾梅,淵十四世孫。

17.丹陽祁欽李氏,這支李氏亦稱唐室之后,始祖李位,唐敬宗子,宣宗時因軍功被封為鄭孝王,懿宗時奉命守南徐(今鎮江),棄職筑室而居祁欽。八世李天憲考中進士,任職徽州婺源縣縣令,遷居婺源。十八世孫李祚在元朝時任丹陽縣令,攜帶二子重新定居祁欽村。子孫有遷往丹陽邁村、郭華村以及揚中、鎮江、南京、北京、開封等地的。

18.句容李氏,始祖李賡,南宋時自福建邵武遷無錫。始遷祖李旺一,賡十四世孫,明時自無錫遷句容,李旺一孫李秀,再遷興化。明代狀元李春芳,出自興化一支,為李秀曾孫。

19.句容甲峰李氏,始祖李木,宋神宗時人,登第官至翰林。始遷祖李杞,木十三世孫,移居句容甲峰。

20.句容李氏,始遷祖李丙四,宋末元初自江西豐城遷句容高陽橋之西墅。

21.句容李家邊李氏,始遷祖李榮耀,明嘉靖初年自興化遷居句容華陽門外李家邊村。

此外,鎮江回族也有一支李姓,始祖李國山,原籍山西省李家瘌痢大莊,清中期以參將身份駐軍鎮江,在中街建參將府,后人定居鎮江。

李姓小檔案

李

李姓是全國第二大姓,超過1億人姓李,約占全國人口的7.15%;

李姓是江蘇第四大姓,全省將近350萬人姓李,約占全省總人口的4.17%;

李姓是鎮江第五大姓,全市大約有9萬人姓李,約占全市人口的2.81%。

鎮江李姓名人

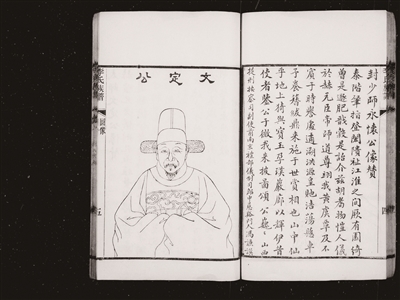

李春芳

明朝狀元、內閣首輔,字子實,號石麓,祖籍句容,生于興化,嘉靖二十六年狀元及第,歷官太常少卿、禮部右侍郎、吏部侍郎、禮部尚書等職,并加太子太保,隆慶二年為首輔,累官至少師兼太子太師、吏部尚書、中極殿大學士。萬歷十三年去世,追贈太師,謚號“文定”,著有《貽安堂集》十卷。

李承霖

清代狀元、作家,字雨人,號果亭,丹徒人,道光二十年狀元,為清代丹徒唯一的狀元,歷翰林院編修、侍講學士、廣西學政,以母喪歸里,適逢太平軍戰事爆發,從此不再出外做官,著作多散失,僅存少量匯為《劫余僅存》。

李冠仙

清代名醫,名文榮,字華亭,號冠仙,以號行世,丹徒人,曾拜名醫王九峰為師,得其治法,撰有《知醫必辨》《李冠仙醫案》等傳世。

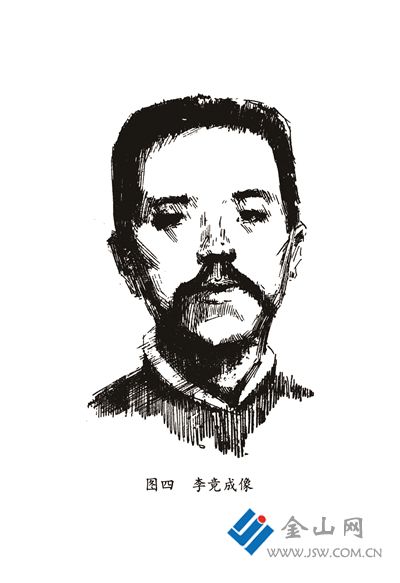

李竟成

近代民主革命者,原名良波,丹徒東鄉人,清光緒三十一年,應征入新軍三十三標,歷任排長、隊官,加入同盟會,曾與趙聲一同參加廣州黃花崗起義。武昌起義后,與新軍管帶林述慶等相互配合,兵不血刃光復鎮江,成立鎮江軍政府,任都督府參謀長。南京光復后,任鎮江衛戍司令,孫中山授予陸軍少將銜。

鎮江李姓歷代涌現的名人不在少數。明清兩代,鎮江李姓有進士17人,位居第3位,僅次于張姓、王姓。《鎮江人物辭典》收錄李姓人物130多人。

本版圖片均為資料圖

責任編輯:阿君