古運河上龍目湖

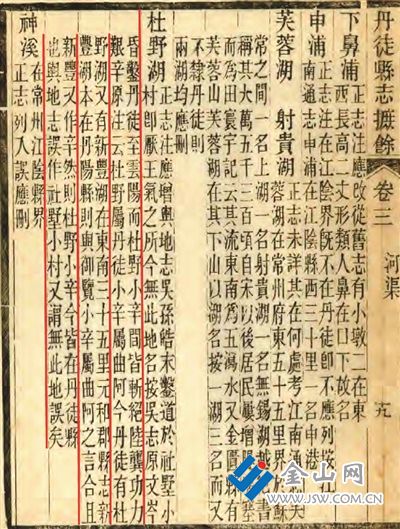

《丹徒縣志摭余》記載

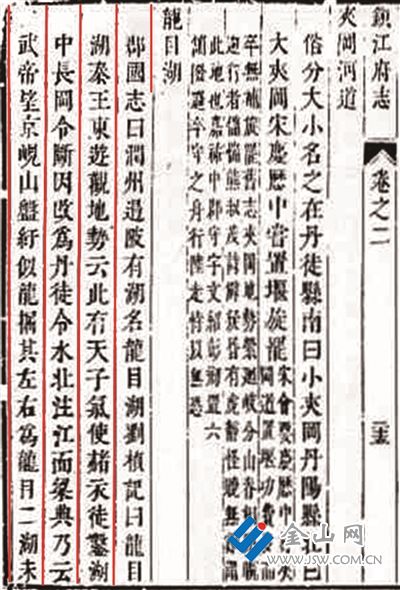

《乾隆鎮江府志》記載龍目湖

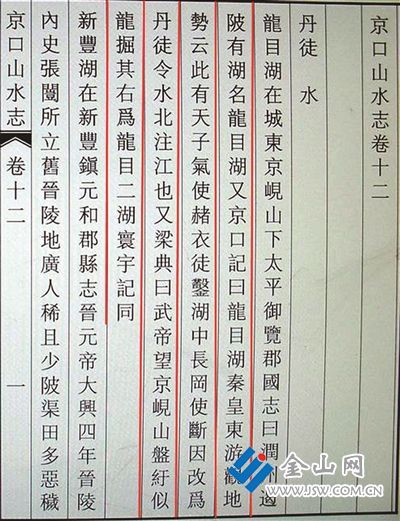

《京口山水志》記載龍目湖

杜野湖 圖:王禮剛 提供

文/王禮剛

龍目湖坐落在古運河上,有望氣者言,秦始皇鑿斷龍目湖中長崗是破王氣,又有說梁武帝掘湖成全王氣。千古以來,只此二說,給人以撲朔迷離。此二說孰是孰非,即使人們了解一二,也會把秦鑿龍目湖與梁掘龍目湖弄混淆。史志記載,秦鑿龍目湖,是秦貫通國家南北水運交通和興修水利之需要。《京口山水志》記曰:“令水北注江也。”《嘉定鎮江志》卷六記載:“按:《類集》:龍目湖,秦時所掘,與《寰宇記》小異。”

秦鑿龍目湖引水濟運

秦始皇在丹徒開鑿京峴山下東南之龍目湖,《太平御覽》引《京口記》的記載,“始皇東游,觀地勢云,此有天子氣,使赭衣徒鑿湖中長崗使斷,因改為丹徒,令水北注江也。”

秦始皇三十七年(公元前210年),秦始皇統一七國后第五次東巡,為了貫通國家南北水運交通,把富裕的江南通過水運交通與北方的經濟銜接起來,秦始皇使三千赭衣徒開鑿了徒陽運河。由于鎮江地勢高昂,河道不易蓄水,為了引潮濟運,秦鑿斷京峴山東南壟龍目湖中長崗,“令水北注江也”。歷代志書就此所載,基本一致。

《至順鎮江志》在“漕渠水”一段,講得詳細:“秦鑿丹徒、曲阿,《類集》:‘秦始皇三十七年,使赭衣徒三千鑿京峴東南壟。’……今水道所經大小夾崗,一在京峴之南,一在云陽之北,其勢委曲周折,皆鑿山為之,正與諸說相合。”《至順鎮江志》講的小夾崗,在京峴山東南壟。《括地志》卷八云:“《南徐州志》云:秦使赭衣鑿其地,因謂之丹徒。鑿處今在故縣西北六里,丹徒京峴東南,連亙盤紆屈曲有像龍形,故秦鑿絕頂,闊百余步,又夾坑龍首,以毀其形,坑之所在,即今龍目二湖,悉成田也。”

《京口山水志》卷十二記載:“龍目湖在城東京峴山下,《太平御覽》《郡國志》曰:潤州遏坡有湖,名龍目湖。又《京口記》曰:龍目湖,秦皇東游,觀地勢云:此有天子氣,使赭衣徒鑿湖中長崗,使斷,因改為丹徒,令水北注江也。”諸志記載鑿斷龍目湖中長崗,從秦始皇治國之策方面來看,這是秦鑿徒陽運河治水“令水北注江”一項浩大工程,鑿水道、通漕渠、興水利之舉。

梁掘龍目湖畫龍點睛

《至順鎮江志》卷七記載:“龍目湖,在京峴山。秦時所抇(hú掘;挖),《潤州類集》。或云梁武帝抇。《寰宇記》:梁武帝望京峴盤紓似龍,抇其左右為龍目二湖。”

武帝望京峴山盤紆似龍,掘其右為龍目二湖。《象山鄉志》第十編第三章“故事歌謠”記載:京峴山“山腳下有兩個灣(地名),一個叫凌家灣,一個叫陳家灣,都有碧波蕩漾的湖水,像龍的兩只眼睛,人們把這兩方清湖稱為龍目湖。”《象山鄉志》記載很清楚,這是“故事”。從史志記載可知,梁武帝所掘的龍目湖,與史志記載的“使赭衣徒鑿湖中長崗令斷,因改為丹徒,令水北注江”是兩回事。梁武帝是為龍“點睛”之作,秦始皇是“令水北注江”,興水利而為。計算年代跨度,梁武帝掘龍目二湖,距離秦始皇鑿斷龍目湖中長崗有700多年時間。從秦鑿梁掘龍目湖的位置和目的看,梁武帝所掘的龍目湖,不是秦始皇鑿斷長崗的龍目湖。

《嘉定鎮江志》卷六:“《寰宇記》:梁武帝望京峴山盤紆似龍,掘其左右,為龍目二湖。按:《類集》:龍目湖,秦時所掘,與《寰宇記》小異。”“小異”,記載很清楚了,即不同也。秦時所鑿,梁代所掘龍目湖的位置,不是指同一個龍目湖。因此,秦始皇鑿的龍目湖,“令水北注江”,是在丹徒水道小夾崗。梁武帝掘的龍目湖,是給“京峴盤紓似龍”掘湖點睛,是在京峴山腳下。

宗澤一首《葬妻京峴山 結廬龍目湖上》:“一對龍湖青眼開,乾坤倚劍獨徘徊。白云是處堪埋骨,京峴山頭夢未回。”寫的是梁武帝所掘的龍目湖。清代顧祖禹《讀史方輿紀要》記云:“‘《梁典》武帝望京峴,盤紆似龍,因掘二湖于山下,曰:龍目湖,’今堙。”

史志記載龍目湖

《越絕書·吳地傳》記云:秦始皇統一全國以后,為加強對東南地區政治、經濟的控制,于始皇三十七年(公元前210年)開鑿丹徒曲阿。唐·李吉甫《元和郡縣志》記云:“初,秦以其地有王氣,始皇遣赭衣三千人鑿破長隴,故名丹徒。”

《京口山水志》卷十一記云:“《太平御覽》《吳志》曰:岑昏鑿丹徒至云陽,而杜野小辛間,皆斬絕陵襲,功力艱辛。原注:杜野屬丹徒,小辛屬曲阿。”《乾隆鎮江府志》卷之二:“龍目湖,《郡國志》曰:潤州遏坡有湖,名龍目湖。劉楨記曰:龍目湖,秦王東游觀地勢云:此有天子氣,使赭衣徒鑿湖中長崗令斷,因改為丹徒。令水北注江。”

《輿地紀勝》卷七:“秦時或言,其地有天子氣,始皇使赭衣徒三千,鑿京峴山以敗其勢,因名曰丹徒。”《方輿勝覽》覽三:“丹徒,地理志:秦時望氣者云,其地有天子氣,始皇使赭衣徒三千,鑿城敗其勢改云。”

《太平寰宇記》卷之八十九:“秦望氣者云,其地有天子氣,始皇使赭衣徒三千,鑿長坑敗其勢,改云丹徒。”《光緒丹徒縣志》卷十一:“龍目湖在城東京峴山下,《太平御覽》《郡國志》曰:潤州遏坡有湖,名龍目湖。又《京口記》曰:龍目湖,秦皇東游,觀地勢云:此有天子氣,使赭衣徒鑿湖中長崗,使斷,因改為丹徒,令水北注江也。”

東吳疏鑿杜野湖

《至順鎮江志》卷二曰:《唐圖經》:秦有鑿道,亦謂之天子道。又引《輿地志》:“吳孫皓求鑿道于杜野小辛,即厭王氣之所。”“此有天子氣,使赭衣徒鑿湖中長崗”,“厭王氣之所”,就是史志記載的所謂“破王氣”之所。文字解釋,“厭”,即為“鎮”,杜野湖,即為秦“使赭衣徒鑿湖中長崗使斷”之處。

《至順鎮江志》卷七記曰:杜野湖,在城東南十五里。《京口山水志》卷十二記載:“杜野湖,在縣東南十五里。案吳志所謂杜野小辛間,即此杜野。”《丹徒縣志摭馀》卷三記載:“杜野湖,按吳志原文,岑昏鑿丹徒至云陽,而杜野小辛間皆斬絕陸壟,功力艱辛。原注云:杜野屬丹徒,小辛屬曲阿,今丹徒有杜野湖。”吳后主時期(275年后),吳主孫皓命岑昏組織了一次大規模的丹徒水道全線疏鑿工程,鑿杜野湖小夾崗段,拓寬水道,降低河床,說的就是秦鑿龍目湖,即今杜野湖。

明代請浚杜野湖

明初,杜野湖在京杭大運河鎮江段還是一座比較大的湖泊,由于河道淤淺,明萬歷元年(1573年),歲貢生許汝愚上言請浚杜野湖。

萬歷元年,歲貢生許汝愚上言:國初自丹陽至鎮江蓄為湖者三,曰練湖、曰焦子、曰杜野,歲久居民侵種,焦、杜二湖俱涸,僅存練湖,猶有侵者,請浚三湖故址通漕。

《明史》卷八十六記載:江南運河,萬歷元年又漸涸,復一浚之。歲貢生許汝愚上言:“國初置四閘:曰京口,曰丹徒,防三江之涸;曰呂城,曰奔牛,防五湖之泄。自丹陽至鎮江蓄為湖者三:曰練湖,曰焦子,曰杜野。歲久,居民侵種,焦、杜二湖俱涸,僅存練湖,猶有侵者。而四閘俱空設矣。請浚三湖故址通漕。”萬歷二年至十一年,總理河道、漕運總督傅希摯言:“練湖已浚,而焦子、杜野源少無益。”其議遂寢。未幾,練湖復淤淺。

古運河上龍目湖

徒陽運河大小夾崗皆為秦時所鑿。小夾崗位于京峴山東南,西有豬婆灘,東有杜野湖。豬婆灘與杜野湖之間有高崗相隔。秦始皇鑿斷長崗,使豬婆灘與杜野湖相連貫通,漕渠水北注長江。因此,這段人工河道,后來就成為徒陽運河北段中的小夾崗。杜野湖、豬婆灘,即小夾崗兩側比較大的水域。

《京口山水志》卷十二記曰:杜野湖在縣東南十五里。吳志所謂杜野小辛間,即此杜野。近代史學家陳慶年關于《吳志杜野小辛間考》,詳實論證了“岑昏所鑿處其前為杜野無疑。”“杜野一湖,在今竇氏湖村確無可疑。”由此認為杜野湖是“厭王氣之所”龍目湖。

杜野湖,是古運河從丁卯橋通往丹徒集鎮途中一個比較開闊的水域,又稱竇石湖,在這段航道中起到蓄水作用。 1983年編輯的《丹徒縣地名錄》中的“丹徒公社地名圖”,就很清楚標注了杜野湖位置。即在省鎮江第一中學之東南古運河上。杜野湖在古運河上,河道中坐落有一座小島,島上植滿水杉樹,與建筑的雨亭,構筑了古運河上一處美麗的運河景觀。

責任編輯:阿君