清代巡撫臺灣的鎮江人

徐嗣曾像

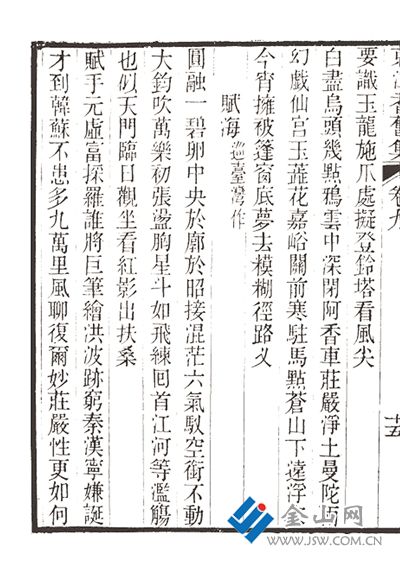

徐嗣曾詩作

□ 徐 蘇

在鎮江,人們常會提到一個清代人物張玉書,他是康熙皇帝依賴的重臣。而在很多民間故事中,張玉書又被描繪成乾隆皇帝喜歡的大臣,跟鎮江人開了一個大玩笑。不過,在清代,乾隆皇帝還真重用過一個與鎮江關系非常密切的大臣,就是官居福建巡撫的二品大員徐嗣曾。乾隆皇帝不僅多次寫詩稱贊徐嗣曾的做法,還親自為他繪像、題贊,并將徐嗣曾的畫像懸掛在紫光閣內。

居官勤勉

徐嗣曾(?-1790年),字宛東,號兩松,一號雁隅,浙江海寧人。他幼年隨徐氏族人由江寧遷居丹徒,像前朝楊一清一樣,成了丹徒人。清代名臣孫士毅撰寫的《福建巡撫徐公神道碑文》稱之:“少孤貧,然聰穎過人,讀書,目數行下。沈潛經義,為文辭,直造古人堂奧。由進士分戶部,屢遷至郎中。中間典試陜西、分校順天,及武闈會試,視學陜西,所得士多一時知名者。任滿后,奏對稱旨,遂發云南以道員用。” 孫士毅,字智冶,浙江仁和人。乾隆進士,歷任內閣中書、侍讀、編修、太常少卿等職,后外放擔任過山東布政使、廣西巡撫、兵部尚書、軍機大臣、四川總督等職。

乾隆二十八年(1763),徐嗣曾考中進士,授官戶部主事,后升任郎中。乾隆三十六年(1771)出任陜西學政。乾隆四十年(1775),被授任云南迤東道員。不久改任糧儲道員和迤西道員。在任期間,他注重安定少數民族地區的人心和社會穩定,多有善政。一方面他積極地提出建議,對當地的土司妥善處置,以安定地方的治安,得到了朝廷的采納。另一方面,他又注重發展經濟,處理好當地的鹽政事務。庚子夏,福公總制滇時,他奉命籌劃銅運章程,下司道官員集議,諸司道官員皆提議由徐嗣曾負責起草章程,他不負眾望,起草的章程為福公采納, “采以上聞,至今遵行焉。”因所題建議多為朝廷采納,官升遷至安徽按察使,又遷福建布政使。

乾隆五十年(1785),徐嗣曾被提拔為福建巡撫。他居官清介自持,惟務愛民教士,以振興書院為己任。在福州至今還流傳著他四顧茅廬邀請名士孟超然出任鰲峰書院山長的故事。孟超然,字朝舉,福建閩縣(今福州)人。他天資聰明,勤奮好學, 29歲即考中進士,因其性格耿直,居官清廉,仕途不順。于是辭去官職,回歸福建故里閉門讀書,不問世事。辭官時,他才42歲。徐嗣曾知道孟超然是一個人才,便邀請他出山,主持鰲峰書院。然而,徐嗣曾三次去請,孟超然皆以患病為由推辭。第四次,徐嗣曾帶著各級官員,再次登門拜訪孟超然。孟超然這才同意,出任鰲峰書院山長。孟超然主持鰲峰書院期間,選拔和培養了一大批杰出的人才,如陳壽祺、梁章鉅、林則徐等人。這三位福州杰出英才,都嗜書好學、關心國事,知識淵博、能詩善著,且都喜好收藏古籍字畫, 是志同道合的好友。他們在京城時都參加“宣南詩社”,后來又成為同僚,使得彼此間的友誼更加深厚。

巡撫臺灣

在福建巡撫任上,徐嗣曾在維護社會穩定、注重農田灌溉方面也盡心盡力。他及時向朝廷匯報當地的民情,以求得朝廷的支持。乾隆皇帝曾幾次寫詩給他,加以稱贊。

乾隆五十一年(1786),臺灣那邊天地會的頭兒林爽文,帶著大伙兒發起反清起義,人數多達十多萬,這股勢力幾乎覆蓋了全島。林爽文還自封了個“盟主大元帥”的名號,定了個順天年號,擺明了跟清朝對著干。面對緊張形勢,乾隆皇帝在1787年派了大學士福康安和領侍衛大臣海蘭察,與參贊海公、鄂公、巴圖魯侍衛、章京等若干員,帶著四萬大軍過海去平定叛亂。下令福建巡撫徐嗣曾也隨之出征,負責平亂后的臺灣治理和維穩。福康安采用了邊打邊撫的策略,設法利用起義軍內部不和的矛盾,打敗了起義軍,抓住了他們的頭兒林爽文,并且把他押到北京處決了。在這次平定叛亂中,福康安高度依賴徐嗣曾,他不僅安民善后,救濟難民,還善于斷案,懲奸安良,維護地方安定。此外,徐嗣曾還抓捕過臺灣天地會主要成員莊大田的兒子天畏及追隨者黃天養押送京師,又上過關于審訊提喜之子行義、嫡傳弟子陳彪的奏折。根據中國人民大學清史研究所秦寶琦教授的研究,這份奏折具有較高的史料價值,為解答天地會創自何人、始于何時等問題,提供了確鑿的證據,也為天地會創立宗旨問題,提供了重要線索。

臺灣平定后,為了鞏固海防的需要,開始筑城。據清謝金鑾編輯的《續修臺灣縣志》記載:“臺灣已定,奉旨改建磚石城垣,以資捍御。維時欽差大學士公福康安、工部侍郎德成、福建巡撫徐嗣曾履勘舊基形勢,僉同籌度,以臺地磚石之需難于運致,惟筑土為城最宜地利……”說明了徐嗣曾也曾經為臺灣建筑土城墻出過力。

清乾隆年間,為了促進國家的全面統一,清政府曾多次派兵出征,平定邊疆地區的叛亂。并且在每次平叛結束后,乾隆皇帝都會為征戰中的功臣繪制畫像,并將這些功臣的畫像懸掛在紫光閣內。如乾隆皇帝平定臺灣后,就畫了二十幅功臣像懸掛于紫光閣,并分別為他們書寫了像贊。其中排在第十位功臣就是福建巡撫徐嗣曾。其御制序贊曰:宣撫之任,守土安民。一應軍務,責成督臣。佐之贊之,竭慮攄勤。渡海籌疆,亦可稱勛。洵儒臣之異數也。被時人譽為“吏治著于巖疆,勛名垂于竹帛,圖像在于云臺,褒予彰于圣制,可謂千載一時不可逢之殊遇”。徐嗣曾本幅畫像服飾:頭戴冬朝冠,紅寶石帽頂、披領,錦雞補服、內襯朝服。為了表彰福康安等人的戰功,乾隆下令:“命臺灣建福康安、海蘭察生祠,以嗣曾并列。”五十四年,乾隆皇帝又賜給徐嗣曾孔雀翎、大小荷包,并寫了一首詩《福康安徐嗣曾奏清查臺灣積弊并酌籌善后事宜詩以志事》,對福康安、徐嗣曾平定臺灣后的做法表示了贊賞。

文人風范

民間還流傳著一個徐嗣曾的有趣故事,與名臣林則徐相關。說是1785年8月30日林則徐于福建閩侯西門街定遠橋邊林家的宅內降生時,他的父親林賓日和家人對添了一個兒子都非常高興,因為以前家中都生的女兒。更巧的是,林則徐出生時,新上任的福建巡撫徐嗣曾正好從林家門前經過,一隊人馬鼓樂齊鳴,非常熱鬧。他的父親林賓日覺得這是個好兆頭,他知道徐嗣曾是一個有作為的清官,就給兒子取名林則徐,字元撫。“則”的含義是學習、效法。而“徐”是指巡撫徐嗣曾,期望兒子能像徐嗣曾一樣仕途暢達,為國家建功立業。

徐嗣曾的幼年孤苦。他居官后,一直在宦海里浮沉,仍能保持生活艱難時養成的樸素作風,喜歡藏書讀書,錢財多花在購書上。如周春《閱紅樓夢隨筆》中記載:“乾隆庚戌秋,楊畹耕語余曰:‘雁隅以重價購抄本兩部:一為《石頭記》,八十回;一為《紅樓夢》一百廿回。微有異同,愛不釋手,監臨考試,必攜帶入圍,閩中傳為佳話。”這里的雁隅即是徐嗣曾的號。還有一點,徐嗣曾的生活很低調,在鎮江的足跡極少為外界所知,他不像一般高官那樣,在居處興建樓宅,大顯光宗耀祖的氣派。孫士毅《福建巡撫徐公神道碑文》中說他:“而丹徒、海寧無尺寸之椽以寧其居,無輜兩之蓄以贍其家,喪歸丹徒,即寄居宗祠中。竊觀古史籍,所載負經濟之大略者,或不謹于細微;守尺寸之小節者,或罕補于社稷。嗣曾受圣主殊恩,其所措施,炳炳麟麟若此。而謹小慎微,又與小儒溪刻自處者相類。賢者不可測乃如是!”

徐嗣曾喜歡寫詩,他的詩還被《京江耆舊集》收錄過。其中《賦海 巡臺灣作》記錄了他在福建巡撫任到臺灣去看到的海景。詩云:“圓融一碧卵中央,于廓于昭接混茫。六氣馭空銜不動,大鈞吹萬樂初張。蕩胸星斗如飛練,回首江河等濫觴。也似天門臨日觀,坐看紅影出扶桑。賦手元虛富采羅,誰將巨筆繪洪波。跡窮秦漢寧嫌誕,才到韓蘇不患多。九萬里風聊復爾,妙莊嚴性更如何。帝光圣量真無際,還仗滄溟一寫摹。” 著有《思益山房集》。

責任編輯:阿君