百年前的“鎮江順豐”群像

□ 張劍 馬彥如

物流是經濟運行的動脈,連接生產與消費,縮短時空距離。長江與運河在鎮江的交匯催生了百年前繁榮的商幫貿易與民間通信需求,當時活躍于此地的“民信局”,堪稱清代至民國初年的“順豐雛形”。

1861年(咸豐十一年),鎮江被開辟為商埠,設立海關,自此商賈云集、商業興旺。民信局這一民間自營通信機構順勢在鎮江落地生根,且發展勢頭蒸蒸日上。

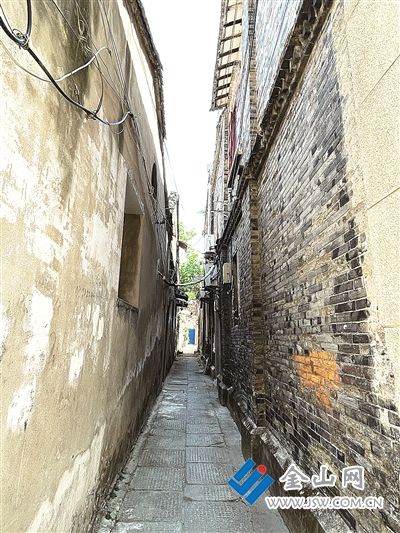

鎮江首家民信局胡萬昌分號始創于清道光年間, 該號設于城外西門大街商業繁華地段的柴炭巷內。1853年,巷內先后有裕興康、政大源、福興潤三家信局開業。1859年,又增設老福興民信局。

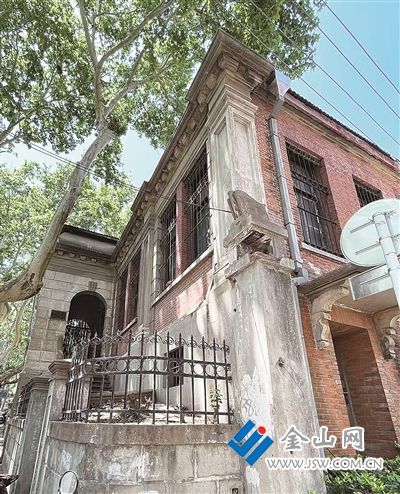

伴隨著鎮江的開埠通商,更加頻繁的貿易往來進一步促進了民信業的發展興盛。1874年,在天主街形成另一片民信局集中區,政和協、全昌仁等商號在此設立。4年后,銓昌祥號在天主街開設。從1879年到1899年間,柴炭巷內裕興福、裕興公、森昌、乾昌、太古晉、協興昌、金泰盛等信局相繼開業。

鎮江處在長江下游南岸,古運河穿插其中,境內河網密布,民信局發達之時多采用輪船代運。當時鎮江港口的江輪共15艘,其中9艘屬英籍洋行所有。利用這些江輪,鎮江民信局的營業地域沿長江東下可通達江陰、南通、上海;西上可達南京、蕪湖、大通、懷寧(今安慶)、漢口、沙市、宜昌、萬縣、巴縣等地;沿海口岸可通達寧波、汕頭、煙臺、天津、福州,以及太原、開封和北京等地。

民信局的發展,得益于經商者的推動,行業規范隨之形成,明確規定鎮江各局都需遵守《同行公議》:“凡進伙友,必須押柜洋三百元,方可許做。”之所以有如此規定,是因為交寄有重要、貴重的物品,必須取得商民的信賴,才能發展經營。因此,民信局既能像“同城急送”般承接本地商戶的緊急信件,又可通過“水陸聯運”將貨物與家書送往千里之外。

在辦理私人業務的同時,民信局也寄送公文。1878年5月15日《申報》刊登太古晉、森昌信局《遺失包封》的啟事:“三月念七日,有揚州韓公館包封一件,內信并通判主事光署正鹽課大使布庫大師各項空白官照共五張,系寄上捐局轉寄山東要件,當由鎮江本信局交江靖輪船賬房,并付號金托其帶滬,距今四十余日,屢向索取無著,僅以遺失答之。要之此項非屬尋常,一日無著,申揚兩局豈能容放,勢必送究。此追小局受累匪淺,而拾者亦無能所用。為此錄呈伏乞仁人君子、附輪來往過客,如有前在江靖輪船撿拾包封者,送還小局,或在遠道仍交江靖輪船賬房帶轉交到,定當酬謝洋廿元。知風報信者謝洋十元,但求有著,絕不食言。”由此可見,民信局送公文在晚清已很普遍。

19世紀中葉,現代化的國家郵政理念由西歐傳入中國。1896年3月20日,經清政府批準,以海關試辦的郵政機構為基礎,大清郵政官局正式成立。4月,鎮江大清郵政總局成立,“與北京、天津、上海等二十四處同時設立郵政,遂歸官辦”。根據《郵政開辦章程》規定,“中國郵權仍由海關控制,每一海關區域作為郵務區域,各稅務司兼充郵政司”。海關總稅務司赫德曾發通令指示各地海關:“凡有民局仍舊開設,不奪小民之利,并準赴官局報明領單,照章幫同遞送,其與各電局相為表里。”

面對清朝官辦郵政競爭, 民辦性質的民信局不可避免地受到了控制與排擠。雖規定官郵與民信局互利,可地方郵政系統卻出現民信局和官局的分庭抗禮。其時,官局控制民信局的主要措施有兩點:一是切斷口岸民信局與輪船的聯系;二是郵政官局出通令要求民信局在官方登記掛號,已掛號者可將信件封成總包交給郵政官局轉交輪船帶運。再加上承辦民間通信事業的民信局功能并不健全,普遍存在代寄違禁品或漏稅貨物,查禁沒收在所不顧的情況。及至民國期間,鎮江民信局的經營日益蕭條,屢接按期裁撤令,終于在1935年被正式取締。

19世紀末20世紀初的鎮江民信局,以鎮江城為中心,依托帆船、挑夫構建起輻射江南江北的通信網絡,性質與現代順豐“直營模式”類似,部分大型民信局實現的標準化管理,憑“信票”(類似快遞單號)追蹤物件,更開創了“代收貨款”“保價運輸”等服務,在水運時代書寫了屬于中國民間物流的鎮江傳奇。

責任編輯:阿君