柳詒徵與興化竹泓古鎮

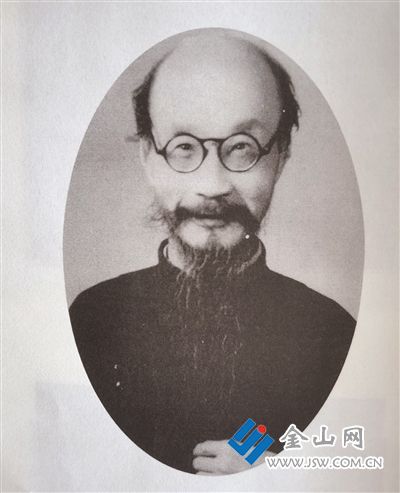

柳詒徵

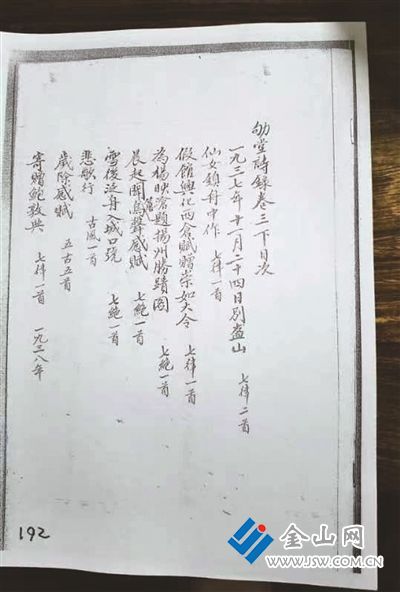

柳詒徵手跡

□ 曹生文

相傳很久以前,在興化縣竹泓古鎮太平橋東,曾經有一位來自京城的高官隱居于此,每一任興化知縣,在他上任之初,都要坐著轎子來竹泓拜見這位“大官老爺”。這當然只是一則民間傳說,不過這樣的傳說并非空穴來風,而是有真實的人物原型。

抗戰期間,著名國學大師柳詒徵曾經在竹泓古鎮生活了將近兩年時間。柳詒徵是中國近代史上堪稱宗師級的歷史學家,和另一位國寶級學者陳寅恪并稱為“南柳北陳”。如此聲名顯赫的人物,在竹泓鄉民看來,自然是一位“來自京城的大官老爺”。巧合的是,當時的興化縣長金宗華,正是柳詒徵在東南大學國文系執教時的學生。這位民國時期的金縣長,出于師生之情,多次來竹泓看望老師,鄉民們也就據此演繹出縣太爺拜見京官的傳說。

事實上,當時的柳詒徵并不是一位高等級的行政官僚,而是一位文化官員。他擔任的職務是江蘇省立國學圖書館館長,在戰火紛飛的抗戰時期,這一職位賦予他另一項特殊而重要的使命——守護文化瑰寶,賡續中華文脈。

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發,日本發動全面侵華戰爭。8月13日,淞滬會戰打響;11月12日,上海淪陷;19日蘇州淪陷……鎮江、南京岌岌可危。日本侵華,覬覦的不僅是中國的國土、人口和自然資源,還有璀璨的中華文化。當時的江蘇省立國學圖書館坐落于南京盋山,館內藏書多達22萬余冊,有無數的珍本善本,總數目僅次于中央圖書館和北平圖書館,堪稱一座文化寶庫,自然也就成為侵華日軍垂涎的目標之一。

“欲亡其國,必先滅其史,欲滅其族,必先滅其文化”。身為文化學者的柳詒徵自然知道這些古籍珍本的價值——只要書籍還在,文化的根脈就在;只要文化的根脈還在,中華民族就永遠不會亡國滅種。

1937年11月,應該是柳詒徵一生中最為煎熬的時段。在此期間經過多方奔走,最終在興化縣長金宗華的協助下,自11月15日至11月28日,柳詒徵先后將157箱珍貴古籍從南京運至興化。形勢可謂千鈞一發,幾天之后的12月8日,鎮江陷落,13日,南京陷落。

山河破碎,去國離鄉,戰亂中的柳詒徵輾轉來到興化,一路上陪伴他的只有堆積如山的古籍珍本。至于柳先生是經由哪一條水路抵達昭陽古城,這一點已經不太重要。重要的是,柳詒徵為何又來到竹泓?又是如何與竹泓古鎮結下不解之緣?由于柳詒徵日記尚未公開,很多歷史的細節也就深藏在塵埃之下,不為人知。如今只能從一些零碎的柳詒徵詩文里,稍稍拼湊出柳先生當年流寓竹泓時的生活情景:

“八州莽莽黯煙塵,斗室維摩示病身。兒講圍棋孫習字,一瓶黃菊伴詩人。”“病起伶俜瘦不禁,暄和私幸小春臨。白頭甘作村夫子,消盡平生萬里心。”

柳先生到竹泓是來養病的。1938年4月初,柳詒徵將古籍珍本安頓妥當之后,轉身又去了江西省泰和縣,此行是應流亡內地的浙江大學邀請,前去擔任國學教授。1938年5月8日上午,柳先生在課堂上講起“若夫豪杰之士,雖無文王猶興”的典故,面對流亡他鄉的莘莘學子,聯想起國都淪陷、軍民死難的凄慘景象,柳先生悲憤難平,一腔熱血奔涌,以至于誘發中風,倒在了三尺講臺之上。

此后為了調養身體,柳詒徵輾轉多地,最后又回到了興化縣城,不過戰亂中的興化早已不是一方凈土。1939年春,民國江蘇省政府搬遷至興化,至此,興化縣城成為日軍飛機轟炸的重點目標之一。10月2日,高郵淪陷,日軍逼近興化,柳詒徵必須另尋去處。1939年10月3日,60歲的柳詒徵攜帶家眷,搬遷到興化城東30里外的竹泓,此處湖蕩相接、蘆葦叢生,是戰亂之中為數不多的一處桃花源。自當日起,至1941年1月20日,柳詒徵先生一直生活于竹泓古鎮。

柳先生抵達竹泓以后,租住于一戶鄭姓人家,租金并不算太貴。鄭家小樓坐落于光福禪寺以西,門前是一條水勢闊大的河流,名為“竹泓港”。在以水運為主要交通方式的年代,竹泓作為興東航線上的一處碼頭,是興化縣城以東各種生活物資的中轉地之一,稻米、食鹽、棉花、桐油、藥材、煙草,都經這里再轉運至鄰近的各個村鎮。每當黃昏薄暮時候,小鎮上炊煙四起,大小船只在碼頭前穿梭往來,人聲嘈雜,滿河櫓歌浮動。

在烽火連天的特殊時期,地處水網深處的竹泓古鎮,成為除興化縣城之外的另一處“避兵之地”。民國江蘇省高等法院、監獄、第二臨時中學等,先后搬遷至竹泓,伴隨外來機構和人員的遷入,古鎮的街市也就具備一種難以言說的繁榮。

初到竹泓的柳詒徵,并不知道抗戰何時勝利,也不知道何時能夠重返家園,同時還罹患有嚴重的高血壓病,為預防萬一,柳詒徵在竹泓撰寫了他重要的生平回顧——《記早年事》。不過這篇回憶錄草草寫到5萬字時就戛然而止,很顯然,在這片寧靜安詳的鳳凰寶地上,柳詒徵的身體恢復得還不錯,以至于生死之事可以暫時扔在一邊。這一時期的柳詒徵,一方面心系國家民族的前途命運,另一方面還要憂心于現實的柴米油鹽。

柳詒徵是一代國學大師,著名的歷史學家、教育家、書法家,不僅著作等身,而且桃李滿天下,弟子中有茅以升、胡煥庸等全國知名的杰出人物。因此盡管柳先生隱居于鄉野,成為一名“白頭村夫子”,然而還是不可避免地引起各方勢力的關注。在竹泓期間,柳詒徵曾應民國江蘇省政府主席韓德勤的邀請,前往泰州溱潼鎮為江蘇省立第一臨時中學的師生做演講。有學者認為,正是此次演講,間接促進了現當代以來鄭板橋研究的進一步深入。

后來成為鄭板橋研究最權威者的南京大學教授卞孝萱,當時還是一臨中的一名高中學生,因為這次演講,卞孝萱得以確立了一生的學術方向。演講結束后,卞孝萱從學校圖書室借來柳詒徵所著《中國文化史》認真研讀,以至于對中國文化史產生濃厚興趣。卞孝萱先生回憶說:“這件偶然的事,對我卻有重大影響,柳先生成了我治學的榜樣。”此后,卞孝萱與柳詒徵之間偶有書信來往。有學者推測,正是在這些信件當中,柳詒徵向卞孝萱推薦了鄭板橋研究的選題,這是后來卞孝萱著力研究鄭板橋的源起。巧合的是,對于鄭板橋25歲時在竹泓開館授徒的經歷,柳詒徵、卞孝萱在不同時期、不同場合分別提及。柳詒徵說:“竹泓,故鄭克柔授徒之地。”卞孝萱說:“(板橋)微時曾在興化竹泓、鹽城沙溝設塾授徒。”

鄭板橋曾經在竹泓火星廟開館授徒,對此很多版本的《鄭板橋年譜》都未能涉及,可見知曉此事者并不多,只在竹泓本地口耳相傳。由于柳詒徵租住于竹泓鄭家小樓,而竹泓鄭氏家族與鄭板橋同出一脈,因此柳詒徵才得以知曉竹泓是“故鄭克柔授徒之地”。至于卞孝萱所說“(板橋)微時曾在興化竹泓設塾授徒”,此說是否源于柳詒徵與卞孝萱的往來信件,目前還不得而知。稍覺遺憾的是,柳詒徵在竹泓期間,并沒有親眼目睹著名的海內孤本——《書帶草堂鄭氏家譜》。這本家譜收藏于竹泓鄭氏后人“梅老九”之手,20世紀80年代捐獻給興化博物館,時至今日,這本家譜仍是研究鄭板橋生平的最重要文獻。因此有學者指出:竹泓是鄭板橋研究的學術重鎮之一,現當代鄭板橋研究的緣起,也要追溯到抗戰時期流寓于竹泓古鎮的柳詒徵先生。

1941年初,抗戰形勢日趨嚴峻,竹泓附近日偽軍出沒頻繁,柳詒徵先生再次陷入巨大的危險之中。此后在門生弟子們的傾力幫助下,1941年1月20日,柳詒徵先生攜長孫柳曾符離開竹泓,前往抗戰大后方——重慶,從此一去不返。

五十多年之后的1993年,一個寒冷的冬天,上海著名書法家柳曾符先生回到竹泓尋訪故人。在鄉民們的簇擁下,柳曾符和當年的房東鄭家老太太在破舊的圍墻前留下了一張合影。當柳曾符揮手告別時,老太太轉過身去,從低矮的平房里拎出來滿滿一籃子的雞蛋,柳曾符先生接過沉甸甸的竹籃,百感交集,當場熱淚縱橫。

時光易逝,人生易老,如今柳先生和鄭家老太太都已作古,然而那些曾經發生過的往事,卻永遠不會消失。抗戰時期的竹泓,曾經是柳詒徵先生躲避戰亂的“第二故鄉”,而寓居竹泓的柳先生,也為古鎮留下了“文采風流,蟬嫣數百年不替,他邑鄉鎮弗能逮”的贊譽。這段國學大師與古鎮的情誼,銘刻在竹泓人民的心中,成為流淌在古鎮文化血脈里的永恒記憶。

責任編輯:阿君