運河之上呂城閘

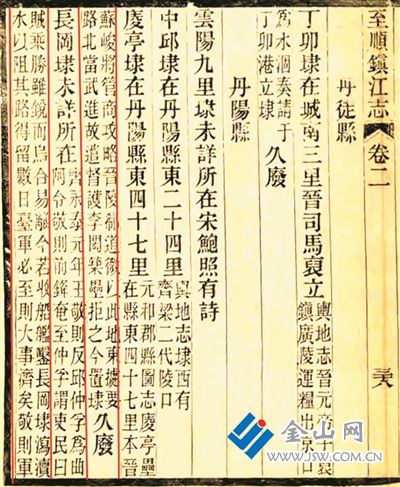

《至順鎮江志》丹陽庱亭埭

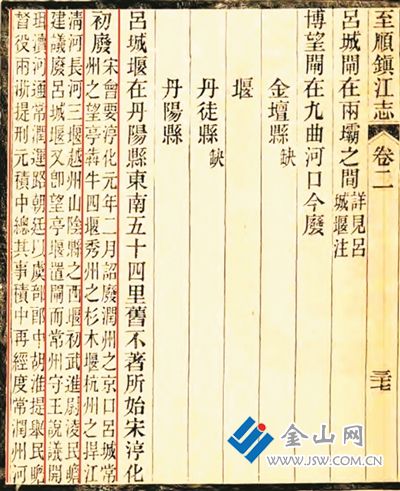

《至順鎮江志》丹陽呂城堰

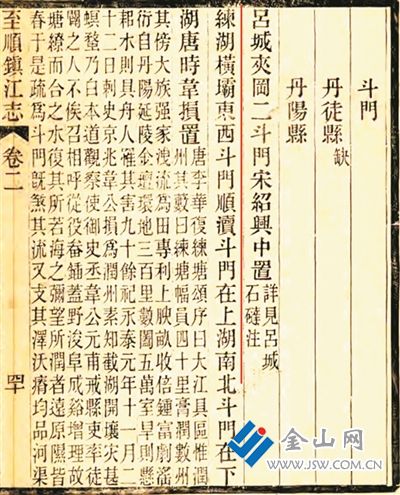

《至順鎮江志》丹陽呂城夾岡

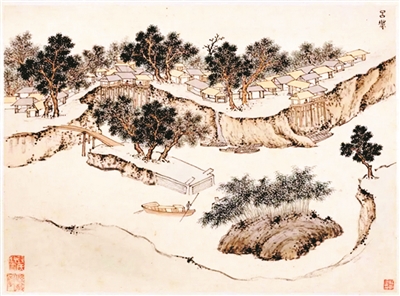

明代錢榖《水程圖·呂城閘》 圖:蔣國清 提供

文/蔣國清

呂城,靜臥于江南運河中段,地處寧鎮丘陵向太湖平原的過渡要沖,這般得天獨厚之地理,自古便讓它坐擁“東通百粵舟車會,南控三吳襟帶遙”的優勢,成為古代江南運河的關鍵控制節點。遠在唐朝以前,江南運河重要水利工程——庱亭埭在此傲然挺立。庱亭埭的誕生,恰似為呂城運河水利體系默默控引著運河水脈,為后續更為宏闊的水利盛舉筑牢根基。那時,悠悠運河水在庱亭埭的規引下,潺潺流淌,溫柔潤澤兩岸沃野與萬千百姓,見證著時光悠悠前行。

唐宋開閘筑樞紐

時光奔涌,踏入唐代中后期,呂城迎來水利建設的高光時刻。呂城堰與呂城閘相繼拔地而起,宛如兩位忠誠衛士,并肩守護運河。呂城堰沉穩阻遏水流肆意,呂城閘則靈動掌控水量盈縮,二者相得益彰,全力保障運河暢行無阻。北宋時期,為進一步遏制運河水東瀉,全力助推漕運,呂城閘華麗蝶變,由單通閘進階為復式閘。這一變革,仿若給運河交通注入強勁動力,通航效率與安全系數大幅躍升。北宋朝廷對呂城閘極為看重,特在此派駐專司修筑、維護水利工程的地方軍隊——運河堰軍。全國僅設四處堰軍駐地,呂城便是其一,余者位于鎮江、嘉興和杭州,足見呂城閘地位非凡。

宋哲宗元祐四年(1089),知潤州林希奏請復建呂城堰,增設上下閘,依時精準啟閉。此舉效果顯著,引得京口、瓜洲、奔牛等地紛紛效仿,一時間,運河沿線閘口星羅棋布,共同織就一張嚴密的水利調控大網。此后,對閘的修繕持續推進,慶元五年(1199),兩浙轉運、浙西提舉建言:“以鎮江府守臣重修呂城兩閘畢,再造一新閘以固堤防,庶為便利。”朝廷欣然采納,呂城閘水利功能愈發強大。

隨著時代發展,船只通行效率難題浮現。為破此困局,澳閘這一偉大創新應運而生。澳閘巧設于閘旁,猶如智能蓄水精靈,能按需借澳中儲水精準調節閘內水位,極大提升船只過閘效率與安全性。元符元年(1098)正月,知潤州王悆獻策:“呂城閘常宜單水入澳,灌注閘身以濟舟。若舟沓至而力不給,許量差牽駕兵卒,并力為之。監官任滿,水無走泄者賞,水未應而輒開閘者罰,守貳、令佐,常覺察之。” 皇帝納諫,下詔建澳閘,交由兩浙轉運判官曾孝蘊操辦。曾孝蘊不負所托,深入鉆研不同閘間的協同運作,終使澳閘成功建成并高效運轉,為呂城運河航運注入新的活力。

楊萬里過閘賦詩

在呂城的歷史文化長卷里,南宋大詩人楊萬里揮毫潑墨,留下濃墨重彩的篇章。南宋淳熙十六年(1189)十一月,63 歲的楊萬里奉旨結伴金國賀正旦使,自臨安(今杭州)啟程,沿運河北上淮陰。一路經桐鄉、無錫、常州等地,冬至后踏入丹陽縣境,先后路過呂城船閘、陵口石刻、丹陽縣城、練湖水閘、七里古廟、石人夾崗,直至新豐小鎮離境繼續北上。此番往返,楊萬里觸景生情,創作了二十三首與丹陽運河相關的詩篇,為后人勾勒出一幅鮮活的宋代運河風情畫。

當年臘月初,楊萬里在返程途中創作《竹枝歌》七首。詩中生動描繪運河船夫“一人唱了千人和”齊喊船工號子,纖夫“笠漏芒鞋破” 仍拖泥帶水拉拽樓船上高灘的艱辛場景,逼真再現宋代丹陽地區的民謠韻味。其中“月子彎彎照幾州,幾家歡樂幾家愁”一句,深刻映照社會動蕩時下層民眾的苦難,傳唱千年,成為不朽經典。

楊萬里的《過呂城閘六首》更是細致刻畫船閘周邊景致、船隊過閘流程,以及乘客、船夫候閘時的急切心境。“閘頭洲子許團欒,古廟蕭條暮雨寒。榆柳千株無半葉,各青一樹碧瑯玕”,盡顯船閘周邊蕭索又不失生機之態;“泊船到得暮鐘時,等待諸船不肯齊。等得船齊方過閘,又須五鼓到荊溪”,將船隊候閘的漫長過程描繪得入木三分。這些詩作完整記錄了宋代丹陽大運河的風貌,為研究運河變遷提供了珍貴詳實的資料,堪稱呂城大運河文化帶的瑰寶。

錢榖妙筆繪閘影

明代畫家錢榖于1574 年精心繪制《水程圖?呂城閘》,為后世留存呂城閘在明代的珍貴影像。錢榖(1508-1579),字叔寶,吳門畫派重要畫家之一,師從文徵明,繪畫風格近似其師。《水程圖》是錢穀所繪太倉至揚州的水程實景。該畫中,呂城閘橫跨運河,閘身由規整石塊嚴絲合縫砌就,歷經歲月打磨,散發著古樸厚重的氣息。閘口處,河面寬闊,熱鬧非凡,一艘艘船只井然有序地候閘,船工們各司其職,有的奮力劃槳,有的專注岸邊靠泊。

閘的兩岸,綠樹成蔭,枝葉在微風中輕擺,閘墩上竹影婆娑,似在為過往船只祈福。遠處,錯落有致的屋舍靜靜矗立,裊裊炊煙從屋頂升起,勾勒出一幅安寧祥和的古鎮生活圖景。整幅畫作將呂城閘在運河交通中的關鍵地位與周邊自然、人文景觀完美融合,讓后人得以穿越時空,直觀領略明代呂城閘的獨特魅力。它不僅是藝術珍品,更是研究呂城運河歷史文化的重要圖像資料,為我們深入了解彼時社會風貌提供了生動的視覺依據。

林則徐修閘政聲

時光悄至清代,民族英雄林則徐的身影出現在呂城運河之畔。林則徐(1785-1850),這位清代杰出的政治家、思想家,中國近代 “睜眼看世界的第一人”,仕途之中,始終將水利視為民生要事。自道光三年起,他任職江蘇,歷任江蘇按察使、江寧布政使、江蘇巡撫、兩江總督等職,在江蘇大地廣施善政。

道光三年(1823),年僅三十九歲的林則徐升任江蘇按察使,到任短短四月,便以雷霆之勢清理江蘇積壓案件,贏得“林青天”美譽。同年,他巡視運河途中,于呂城鎮陳氏宗祠短暫停留。其十二月十三日《日記》記載:“戌刻起身,四十五里呂城鎮陳氏祠內小坐,又二十里過奔牛……至常州府城,則已達曙矣”。戌刻,結束丹陽縣城一日巡視的林則徐,不顧疲憊,乘船夜行至呂城,從破損的呂城閘旁上岸,入陳氏宗祠,稍作休憩同時了解河閘狀況,旋即繼續趕路,抵達常州城時已至黎明。

此后,林則徐任江蘇巡撫,衙署在蘇州,因公務常乘船往返蘇、寧間,呂城成為必經之地,久而久之,他對呂城運河段情況了如指掌。道光十三年至十五年,林則徐兩次主持疏浚丹陽段大運河,親勘陵口淤淺河段,如實向朝廷奏報 “河底之沙,隨流隨漲”。

彼時,位于老泰定橋西 200 多米大運河中的呂城雙龍閘陷入困境。此閘建于清雍正年間,分正、越兩閘,正閘在北,越閘在南,越閘底較正閘淺,平常漕運多走正閘。然道光十五年,越閘漸被泥沙淤塞,正閘完全坍塌。林則徐實地考察后,在奏本中辯證剖析運河作用:運河水“只恃引江入河,以資浮送。而江水本不宜過大,若運河灌輸盈滿,于行舟固然順利,但沿河田地早已被淹;如水位低落,雖利于農田,卻不利于漕運,權衡之下,應以農田為本,運河則需隨時設法補救”。他認定修復雙龍閘是關鍵,遂親呈改建方案。奏本提及:雙龍閘“嘉慶十二年曾估修,后又議緩。上年閘金剛墻漸坍到底,坍石堵至金門,重運受阻,幸丹陽縣督率呂城巡檢組織打撈,方得通舟。此刻興修刻不容緩,越閘久被瓦礫填塞,石料剝損嚴重,既然興修,兩閘需一并修繕。正月已先行挑浚、趕修越閘,此時糧船北行,仍走正閘,待越閘修好通舟,再接修正閘”。

隨后,他破格起用練湖湖董、荊林四巷村巧匠冷能孝主持修復。經眾人努力,雙龍閘正、越兩閘修復完成,成功調控運河水位,化解漕運與農田灌溉矛盾,極大改善通航能力。皇家漕運船隊過境時,林則徐奔波于鎮江、丹陽間督促,并及時上報船隊數量與過境時間。

千年時光,悠悠而過,呂城閘靜靜佇立在運河之上,見證了無數的興衰變遷。從唐朝前庱亭埭的初始奠基,到唐宋時期一系列水利工程的蓬勃發展;從楊萬里詩篇中宋代運河的生動景象,到錢榖畫作里明代呂城閘的鮮活風貌;再到林則徐對雙龍閘的精心修繕,每一段歷史都為呂城閘增添了厚重的文化底蘊。它不僅是水利工程的杰作,更是一部承載著政治、經濟、文化信息的史書。如今,呂城閘雖不再承擔往昔那般繁重的水運調控任務,但它所蘊含的智慧與精神,依舊深深烙印在這片土地上,激勵著后人不斷探索、傳承與創新。運河水仍在流淌,呂城閘也將在歲月的長河中,繼續守護著這份珍貴的歷史記憶,向世人訴說著那些塵封已久卻熠熠生輝的過往 。

責任編輯:阿君