辛棄疾的鎮江念想

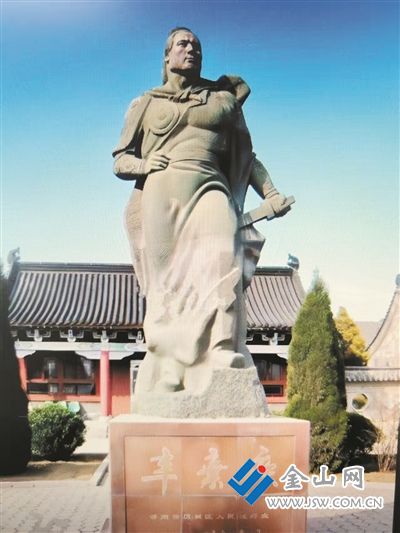

辛棄疾像

辛棄疾手跡

□ 陳水源

辛棄疾(1140年-1207年),原字坦夫,后改字幼安,中年后別號稼軒,山東濟南人。南宋官員、將領、文學家,豪放派詞人,有“詞中之龍”之稱,與蘇軾合稱“蘇辛”,與李清照并稱“濟南二安”。辛棄疾一生對鎮江情有獨鐘,視鎮江為故鄉,鎮江有他無盡的念想。

紹興三十二年(1162年),辛棄疾奉命南下與南宋朝廷聯絡,因而有機會駐足鎮江。他利用在鎮江的機會,詳細考察了解鎮江的地理形勢,認為鎮江是南宋抗金北伐的軍事重鎮和奠定南宋朝廷基礎的最佳戰略之地。辛棄疾做官后始終堅持收復中原統一祖國的立場,曾上書《美芹十論》和《九議》,闡述抗金的戰略戰術,但朝廷不予采納。

在這期間,辛棄疾與范邦彥的女兒在鎮江成婚,成為鎮江女婿。范邦彥是河北邢臺人,為南投宋廷的原金國新息縣令,后任鎮江府通判,全家定居鎮江,世稱京口范家。在此之前,辛棄疾在年少的時候就與范邦彥相知相識,范邦彥雖然比辛棄疾大40多歲,但兩人忠義相知,交往甚密,經常共商北伐大計,結下深厚情誼,最后范邦彥把自己唯一的愛女也嫁給了辛棄疾。

其實辛棄疾跟鎮江的緣分還不僅如此,在他與范邦彥的女兒成婚后,跟自己的大舅哥范如山關系非常融洽,后來又將自己的女兒嫁給了大舅哥的兒子,從而使得這一家子有了兩代的親緣關系。辛棄疾原配趙氏,知南安軍趙修之之女,卒于江陰,贈碩人。范氏是辛棄疾繼配,在鎮江與辛棄疾成婚后,封令人。辛棄疾一生以恢復為志,以功業自詡,卻命運多舛,壯志難酬。雖然他的一生是在郁郁不得志中度過的,但由于與妻子范氏相濡以沫,兩情相悅,恩愛有加,家庭成了他失意人生的一個甜蜜港灣。

范氏于慶元二年(1196年)病逝,贈碩人。從辛棄疾《漢宮春·立春日》詞中,我們可以看到,他對自己的妻子依然是一往情深:“春已歸來,看美人頭上,裊裊春幡。無端風雨,未肯收盡余寒。年時燕子,料今宵夢到西園。渾未辦,黃柑薦灑,更傳青韭堆盤。卻笑東風,從此便薰梅花染柳,更沒些閑。閑時又來鏡里,轉變朱顏。清愁不斷,問何人會解連環?生怕見花開花落,朝來塞雁先還。”

由于辛棄疾與當政的主和派政見不合,故而屢遭劾奏,數次起落,最終退隱山居,在江西閑居了近二十年。嘉泰三年(1203年),他被任為知紹興府兼浙東安撫使。嘉泰四年(1204年),任鎮江知府,獲賜金帶,這年他已65歲。鎮江,在歷史上曾是英雄用武和建功立業之地,此時成了與金人對壘的第二道防線。他到任后,立即規劃北伐,做了許多抗金的準備工作。他一方面派出人員深入敵人腹地,偵察敵方兵馬屯戍、倉庫位置及敵酋的情況,以求對敵方了如指掌。另一方面在江淮一帶招募士兵一萬人,趕制軍服一萬套,并親臨沿江一帶觀測地形。

辛棄疾在任鎮江知府時,每當他登臨北固山北固亭時,憑高望遠,面對滾滾長江之水,觸景生情,不勝感慨系之,寫下了兩篇傳唱千古之作,其一《南鄉子·登京口北固亭有懷》:“何處望神州?滿眼風光北固樓。千古興亡多少事?悠悠。不盡長江滾滾流。年少萬兜鍪,坐斷東南戰未休。天下英雄誰敵手?曹劉。生子當如孫仲謀。”其二《永遇樂·京口北固亭懷古》:“千古江山,英雄無覓孫仲謀處……想當年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎……”

作者直抒胸臆,抒發了懷古之情,歌頌了英雄人物,諷刺了南宋朝廷的無能,充分反映了他渴望揮師北上,收復中原,但又壯志難酬的悲憤感情。神州何在,山河變色,感嘆情懷,接著還想到了少年英雄三國孫權,借古喻今要南宋統治者效法孫權,興兵北伐收復失地。這兩首詞用典精當,有懷古、憂世、抒志的多重主題。在北固樓上,滿眼都是美好的風光;江山千古,欲覓當年英雄而不得,回想當年,揚州路上,到處是金兵南侵的戰火烽煙。

辛棄疾任鎮江知府雖然時間不足二年,但卻留下了一段重視鎮江文化教育和古跡保護的佳話,彰顯其深厚官德與對民生的深切關懷。他在任職期間,針對本地學校教育經費不足的情況,下令將薛村(今屬丹徒區上黨鎮)的官田撥作學校經費,使得學校能繼續開辦下去;北宋初年,范仲淹擔任潤州知州,因漕渠上的小竹橋發生了一起兒童溺亡事故,決定以個人俸祿為引子,呼吁社會捐助,將小竹橋改建為更加堅固的大石橋,并將其命名為“清風橋”,以紀念這次廉潔高效的公益事業。后來,辛棄疾在任鎮江知府時進一步修繕了這座橋,并更名為“范公橋”,以示紀念;夢溪園是北宋時期科學家、政治家沈括舊居,“沈括卜居于此八年,死后歸葬于杭州,其家屬仍居鎮江,而夢溪園逐漸荒蕪,南宋寧宗年間,辛棄疾任鎮江知府時,曾修葺之。”

開禧元年(1205年)三月,辛棄疾被降為朝散大夫、提舉沖佑觀,并征他入朝任樞密都承旨等官,均遭辭免。開禧三年(1207年)秋,辛棄疾病逝,享年六十八歲。朝廷聞訊后,賜對衣、金帶,視其以守龍圖閣待制之職致仕,特贈四官。紹定六年(1233年),追贈光祿大夫。德祐元年(1275年),經謝枋得申請,宋恭帝追贈辛棄疾為少師,謚號“忠敏”。

責任編輯:阿君